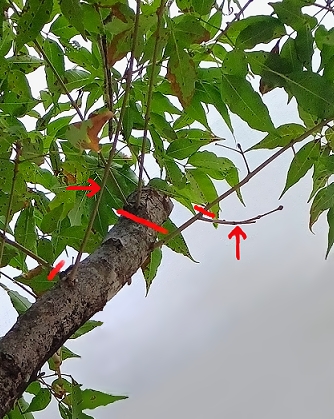

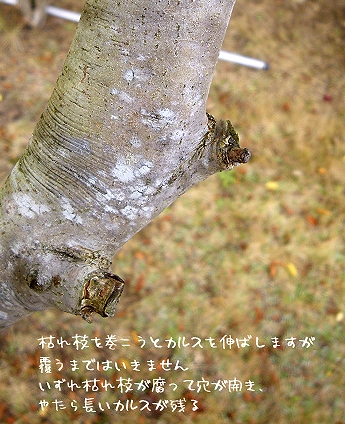

残し過ぎのスタブカット。

庭師の間では敢えてこの方法を取ることがありま

す。

一つには切りたくない季節にやむなく切る場合、

切った先から枯れ込んでくるからという理由での

二度切りです。

冬場に長く残して春先にもう一度切るわけです。

庭師は樹種によって「やむを得ない」場合にこの

手法を取ります。

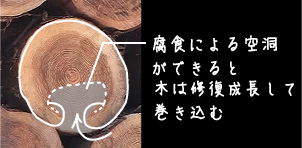

一年もほったらかしにしたり、どのみち枯れて自

然に取れてしまうからという理由で放置すると、

そこから腐り始めぽっかりと穴が開く。

雨水が溜まり雑菌の住み家となり病気を呼び込み

ます。

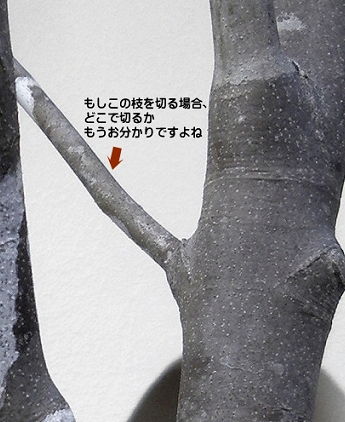

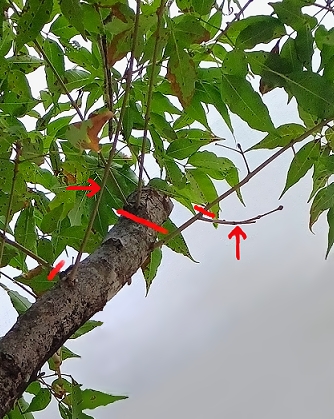

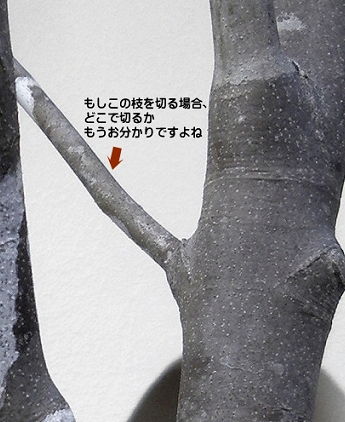

枝は付け根で切るのが大原則です。

どこで切るべきだったか、矢印のカルスの位置が

教えてくれてます。

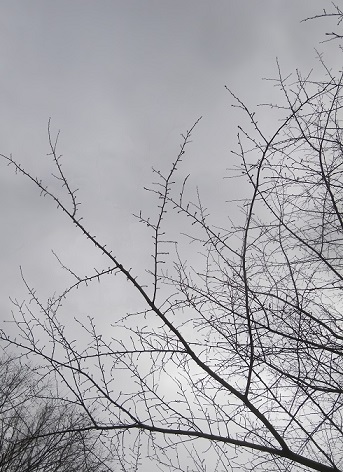

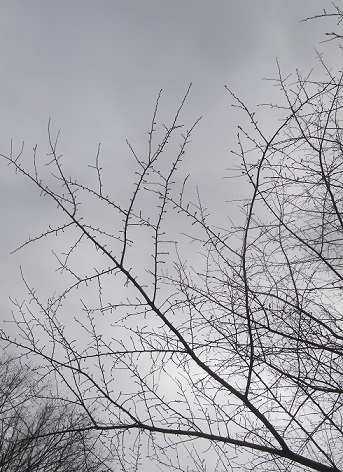

上は枯れ枝です。

これも自然に任せて脱落するのを待つというのは

リスクがあります。

枯れ枝は生体としての防御が働かないため腐朽菌

の侵入口となります。

残すメリットなど何もないので、枯れ枝を見つけ

たらすぐに取り除いておきましょう。

空洞化した切り口。

枝を長く残すとカルスも長く成長します。

水のたまりが多かったことで枯れ枝の分解が速か

ったんでしょう。

点線の位置が正解です。

かぶさるまでの期間が速いため、枯れ枝が分解さ

れる前にふさぐ確率が高い。

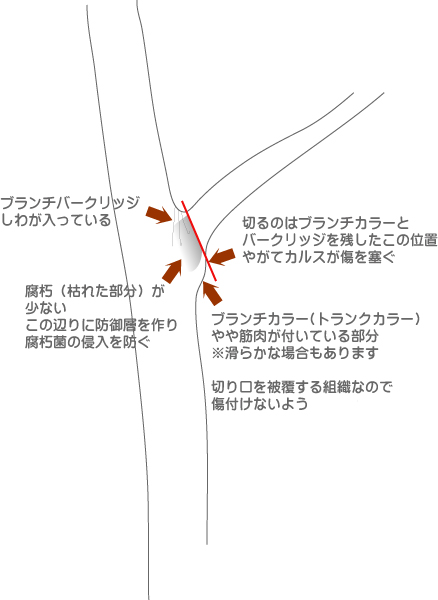

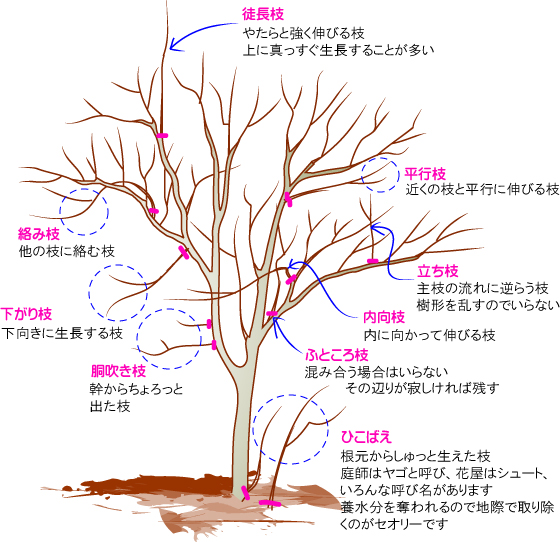

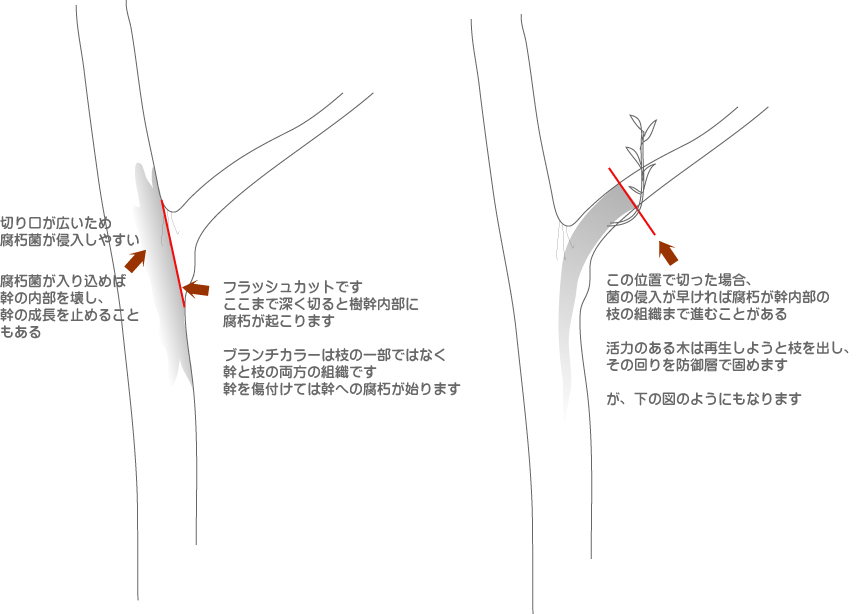

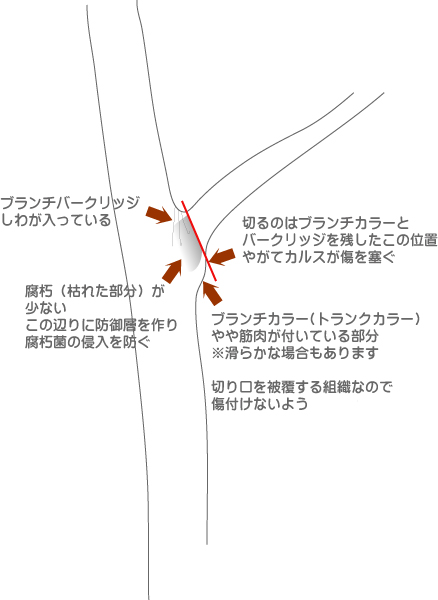

ブランチカラーと

ブランチバークリッジ

切るという行為は木に怪我を負わせることです。

枝を外す時、付け根を狙えというんですが、付け

根のどの位置で切ればいいのか、

この切る位置で軽い傷にも出来るし、重い怪我に

もなります。

正解は左の図。

枝の付け根にはブランチカラーとブランチバーク

リッジという部分があります。

これを覚えてください。

ここを傷付けずスレスレのところで切ってやれば、

やがてその傷口を樹の皮がふさいでくれる。

これをカルス細胞と呼びます。

ブランチカラーは傷口を早く治すことが出来る癒

傷組織です。

正しい位置で切らないと癒合が遅れ、腐朽の範囲

が広がり本体の幹にダメージを与えます。

太い枝を切る場合、特に気をつけないといけませ

ん。

どんな風に切り口は治るのか、それを理解するこ

とがせん定の迷いを消します。

・ブランチカラー

直訳すると「枝の襟」。幹と枝を結ぶ組織です。

枝の付け根、下回りの部分。少し盛り上がって

いるはずです。

枝が出来る時トランクカラーという幹側の組織

が枝を囲むように成長する。

層が厚くなるため幹からじゃっかん盛り上がる。

人でいう肘とか肩とかの関節ですね。

・プランチバークリッジ

枝の付け根の上回り。

枝と幹の細胞が押し合って樹皮が隆起し、しわ

となって見えます。

一般的にはこれらひと纏めにブランチカラーと呼

び、この剪定の仕方をバークリッジ剪定法とい

います。

アメリカの有名な樹木医が何万本もの木を解剖し、

研究を重ねた上で提唱した剪定法です。

ブランチカラーとバークリッジを残して切ったと

しても、切り口から枯れはしますが、枯れる部分

が少ないのです。

正しい位置で切れば怪我の程度は軽症で済みます。

腐朽を最小限に留めた切り方ですので、これを実

践してみてください。

悪手として、

左は幹に沿ったラインで切った場合、

右は中途半端に枝を残した位置で切った場合です。

常緑樹は生垣やたまご型に整形することが出来る

樹種がいくつもあります。

これら枝先の葉ばかりが元気で内側は枝ばかり。

枝先付近を密生させては年々大きくなります。

生垣にしても先端だけをきれいに刈込んでいる生

垣は道路側へかなり出てしまいますからね。

なので成長を止めたい場合はふところの枝を間引

いて陽が入るようにします。

暴れた枝を中心に、込み合っていれば太い枝も切

り落として構いません。

陽が入れば若い枝が育つので更新が図れます。

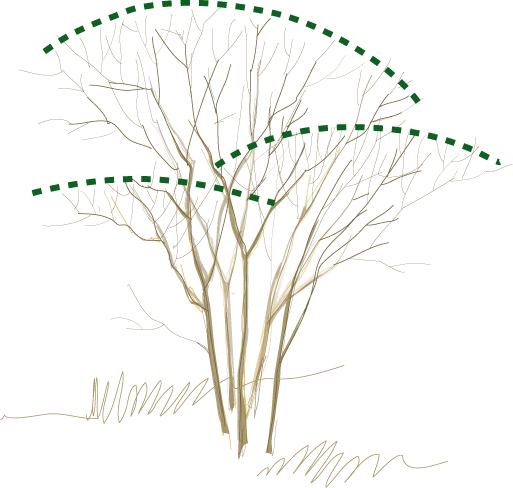

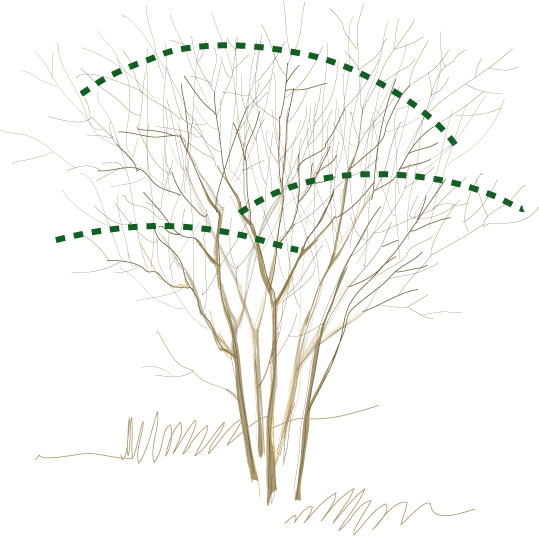

かさにややボリュームを残しつつ透かした姿。

アウトラインを引いたとしても強い枝を中途半端

な位置で切ることはしません。

基本は枝分かれしているところや付け根を狙いま

す。輪郭線は目安です。

プロのようにはいかない、という方がいるんです

が、プロだといっても十人の庭師がいれば十通り

の樹形が出来上がります。

みな同じような切り方ではありませんよ。

樹冠が傘型になるようまとめる人もいれば、分け

る人もいます。

成りでやる人だっています。樹形なんてものはそ

の人のセンスで決まります。

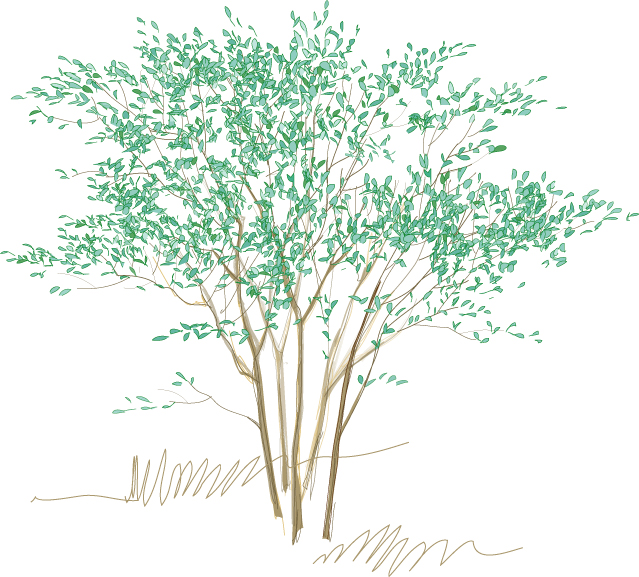

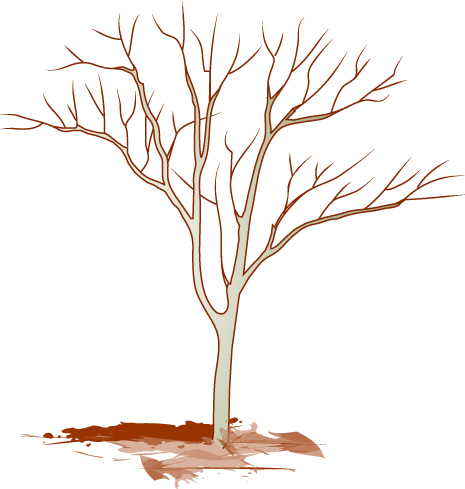

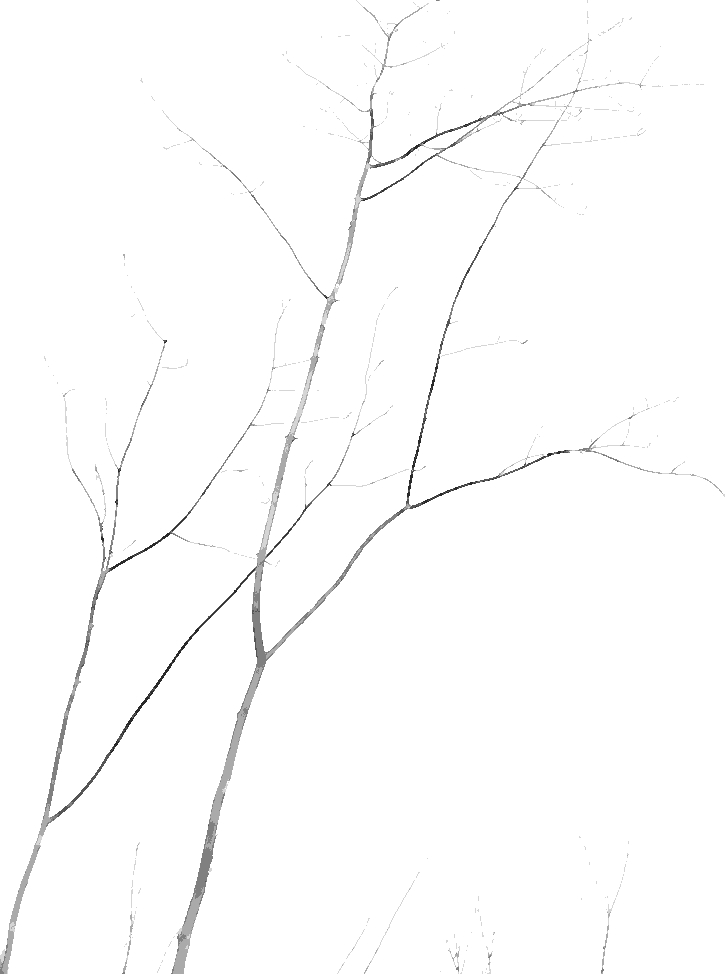

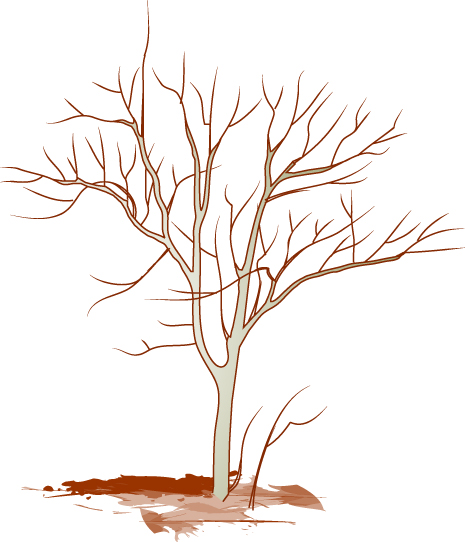

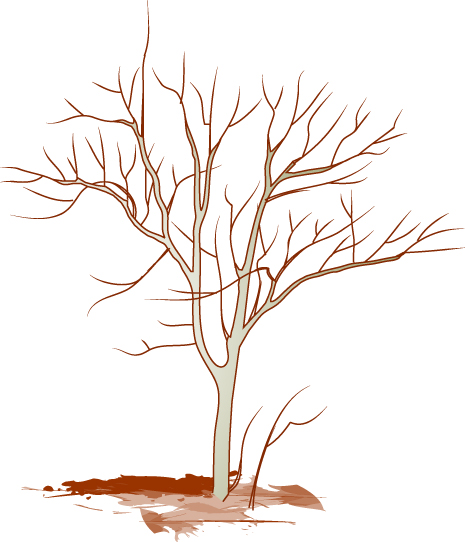

左の絵はエゴやアオダモ等、落葉樹特有の自然樹

形です。

上で話したように、まずは不要枝を探します。

外す枝を考えながら遠目から大体の輪郭線を描い

てみましょう。

ホウキを束ねたような状態から脱出。

高低差を付けたり、中を透かしたり、それぞれの

枝に陽が当たるよう枝を抜きます。

まぁこれは分かりやすいよう絵で描いただけなの

で、本職でもなかなかこんな絵のようにはいきま

せんのでね。

現実には相当暴れた枝がたくさんあります。

せん定をやり終えたばかりの庭木はどこかで樹形

が乱れています。

この点心得ておけば楽に鋏を入れられるはず。

アオダモ、エゴ、アオハダ、ケヤキ、ヤマボウシ、

枝ぶりがいい木です。

まぁケヤキの場合は狭い庭に植えるものじゃあり

ませんが、

これら共通するのはスリムな枝、葉が薄いためや

さしげな姿、樹冠に張りがあるので日陰を作る。

なんといっても四季を見られます。

落葉の雑木らは間引き程度にしておいて、ある程

度枝の行方を放任した方が自然です。

ウロ(空洞)が出来る原因は腐朽菌の他にもいろい

ろあります。

虫の侵入で内部が食い荒らされるケース。あるいは

老木化によるもの。

街路樹や公園樹の場合ばっさりとやることが多いの

で、枝数と根とのバランスが崩れてウロが出来るこ

とがあります。

街路樹の場合紅葉する前にせん定が始りますよね。

スケジュールの都合なのか、葉が落ちたあとでは片

付けが大変なんでしょう。

しかし木はまだ光合成して葉からの蒸散を続けてい

ます。

枝葉の量が極端に減り丸裸にされると吸い上げた水

を蒸散出来ないため体の中で止まってしまうわけで

す。

それで体内の細胞が徐々に腐り始める。

特に落葉広葉樹は葉を完全に落とした後のせん定が

もっとも負担がないとしています。

エネルギーを溜めている途中にほとんどの枝を落と

されては冬支度を強制終了させているようなもので

す。

ぱっさりとやった分だけ根伐りをして、根も減らし

ておけばいいんですが、街路樹も公園樹も舗装され

ていたり巨木化していたりで根伐りが難しい。

街路樹が倒れるのは物理的な台風などの影響だけが

原因ではないでしょうね。

枝分かれしていない位置で切ったとき、再生しよう

といくつもの潜伏芽が目を覚ましたケース。

この場合必要であろう枝だけ(矢印)を残し様子をみ

ます。

ただし自然樹形の樹木の主枝に対しては、こうした

切り詰めはやたらとやるものじゃありません。

枝先が弱っていたり、なんらかの理由がある場合に

限ります。

切るにしても枝分かれしている付け根や、芽がはっ

きりと分かる位置でのせん定が基本です。

夏せん定は必要のない煩い小枝の整理や徒長枝な

どを外すくらいにしておきます。

モミジの冬せん定は11月~12月に終えるのが理想

です。

ちなみにこの枝は交差枝。将来太くなった時、互

いにこすれ合って傷が付くので外しておきます。

外すときは枝分かれしている付け根で切るのが基本

ですよ。

これを切り戻し、または切り詰めと呼びます。

庭木を選ぶとき、雑木が人気です。

現在は洋やモダンな家が主流となっているので、

雑木を選ぶのは自然なことです。

和風向きの樹木となれば樹形を考えマメな手入れ

が必要で、初心者ではせん定が難しい。

マツ、モッコク、イチイ、モチのような和に合う

庭木は仕立てが必要です。枝を作らないといけま

せん。

しかし雑木ならそれほど手が掛からない。

雑木はいかにも切ってやったという姿より、多少

枝が暴れていた方が雑木らしい。

自然樹形を楽しめるのが雑木です。

徒長枝など邪魔となる枝や、込み合ってきた時に

陽当たりと風通しがよくなるよう透いてあげれば

良いので比較的やさしい。

しかし樹木は切ってはいけない時期があります。

細い枝を時折ぱちんと切る分には構いませんが、

強い枝をバシバシ外す強せん定を毎年不適期な時

期に繰り返していると年々弱ってきます。

段々と元気がなくなる木はこれが原因とも考えら

れます。

例えばモミジ。落葉樹は冬が適期だといっても、

モミジは一月二月には樹液が上がり始めるので、

その月から新葉が固まるまでは鋏を嫌います。

せん定の適期を知る

落葉樹のせん定が秋の終わりから冬の間が良いと

されるのは、休眠期であるため樹木へのダメージ

が少ないからです。

それに切った分だけ芽が減るため溜めた養分を温

存できる。

葉を落としているので枝ぶりが分かり、尚更せん

定がしやすい。

ただしせん定の季節は秋冬だけではありませんよ。

夏せん定です。

夏だといっても新葉が落ち着いたあとの5月後半

~6月あたり。

この季節は光合成が活発化する時期です。葉っぱ

が極端に少なくなると十分な光合成が行えないた

め、大体は徒長枝の整理や軽く透かす程度にして

おきます。

太い枝を切る強せん定は秋から冬にします。

常緑樹の場合。標高の低い温暖地域に多く分布す

る木ですから、寒さに弱い樹種が多いです。

それらは1~2月の真冬のせん定は避けます。

寒がりの木は新芽が芽吹く前の3月あたり、芽吹い

て葉が落ち着いた6月頃、秋からなら年内でしょう。

花木や果樹の場合は基本的には花が終わったすぐ

あと。

来年の花芽が付く前です。花芽を付ける新しい枝

(新梢)が元気よく伸びるのを促します。

落葉樹も常緑樹も共通しているのは梅雨明けから

8月の真夏は避けることです。

異常な暑さですからね、体力を使い過ぎてはバテ

ます。

枝葉で木陰を作り、強い陽射しを防いでいる時期

でもあるので、そこへ鋏を入れてバシバシ間引く

のはいただけません。

枝が日焼けして細胞を傷めることにもなります。

オリーブのようにその時期平気な木も中にはあり

ますから一概にこうだとは言えませんが、

せん定する前にそれぞれの樹種を調べておいて、

切ってはいけない時期を掴んでおくことです。

植物はどんなふうに一年を過ごすかといえば、

春から夏にかけて葉っぱをたくさん出して光合成

を盛んにします。

夏の終わりから秋はエネルギーを根に溜めて、来

年の準備をする時期。

冬はゆっくり休んで、力を蓄える時期、

そして春にまた元気よく芽吹いて、というサイク

ルで生きています。

光合成をたくさんしたい時にバッサリやってしま

うと、それを取り返そうとまたすぐ葉を出そうと

します。

蓄えかけていたエネルギーをここで使ってしまう。

すぐに枝葉が茂る姿を見ると元気があって強い木

だと思いがちですが、実はかなり体力を消耗して

います。

芽吹いている時や猛暑時は特に体力を使っている

最中なので、せん定されたことによって余分なエ

ネルギーを使いたくないわけです。

春先芽吹いているときは新しい根(白根)も作って

います。樹液が活発に動いているため芽吹いてる

間は原則せん定してはいけません。

太い枝をいくつも透かす強せん定は、木が穏やか

な時期を狙います。

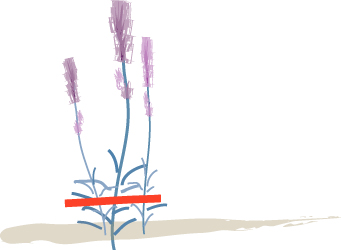

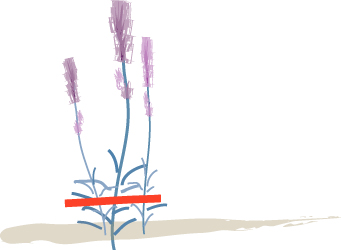

庭仕事にはせん定という大事な作業があります。

庭の木や草花は山に自生する植物とは違います。

成長するからには放ったらかしにするわけにはい

きません。

鋏を入れることで陽当たりや風通しがよくなり、

ストレスなく成長させてやることが出来ます。

一口にせん定といってもそれぞれ目的があります。

一つ目は成長を促すため。

草花のボリュームを出すには切り戻しです。

適度に切り戻してやればそれに反発するかのよう

に次から次へ芽を出し、よく花を咲かせます。

摘心、芯止めという作業です。芯を止めることで

脇芽が成長しボリュームのある姿へと変えます。

二つ目は見てくれの美しさを保つため。

放任すると茂った枝葉で樹形が乱れ、大きく成長

するばかりです。

鋏を入れて整えてやったり、草丈や樹高の制限を

設けないといけません。

庭に配した植物たちのバランスも大切。

それぞれに領域がありますから、混み合ってきた

ら枝がぶつかり合わないよう間を取ってやりまし

ょう。

三つ目は植物の健康を守るため。

庭木も草花も樹冠が茂り過ぎてしまっては内にあ

る枝葉に陽が当たらず風の通りが悪くなります。

蒸れから病気を呼ぶことがあり、陰になった枝を

枯らすこともある。

傷んだ枝を取り除くことは病気のまん延を防ぐこ

とができます。

初心者に多いんですが、枝先だけを切るせん定は

玉のような姿となってしまい、内側の新しい芽が

育ちにくくなります。

同時に害虫が隠れやすい住み家となるので、植物

の健康を守るためにももうひと手間入れて、透か

したり間引いたりのせん定法を取り入れてみまし

ょう。

上は大きくなり過ぎて、深く切り戻された枝。

切り口の近くからたくさんの枝を出している。

街路樹や果樹などで使われる樹勢の強い樹木でよ

く見られます。

いずれ左のようになります。

徒長枝をすべて切り取るとまた潜伏芽が活発にな

ってたくさんの枝を出してくるので、一~二本だ

け残す。

その枝に養分が集まるため今後潜伏芽の暴走を止

められるのです。

そのまま残して、成長したあとでまたすべて切る

というやり方は、

下の写真のように付け根の層が厚くなりごつごつ

としたこぶを作ります。

アラカシ。この庭木もかなり旺盛な木です。

一年に一度だけの剪定ですね。

毎年素っ裸にして同じところを切る→新たにたく

さんの枝が出来る→そのまま放任して一年後にま

た同じところを切る。

の、繰り返しで付け根の層が厚くなるわけです。

枝を残して毎年切る位置を変えるとか、

芽が枝になる前に一つ二つ残して他の芽をまめに

取っていればこんな風にはなりにくいはずです。

植物の様子を見に伺ったとき、

なにかためらっているかのような切り方を見かけ

ます。

地植え出来る草花は強せん定はへっちゃらてのが

多いのです。

たとえばセージ、ラベンダー、ローズマリー等々。

順調に根付けばその後ぐんぐん成長します。

隣りの草花の成長を妨げることもありますから、

ボリュームを落としてやりましょう。

これらは強い切り戻しに十分耐えられます。

乱れてきたり、株が大きくなって場所を取るよう

になったら思い切ってやってみてください。

切ればいい枝が出ます。脇芽や根から元気のいい

芽が必ず出ます。

躊躇なくバッサリやってるお家は見ごたえのある

株に育っているんですよ。

株が込み合って来たら茎を三分の一程度間引くか、

もしくは上のように葉を少し残した位置で鋏を入

れて仕立て直す

完全にふさがるまであと1センチほど。

枯れ枝に対する反応と

剪定に対する反応の違い

枝が枯れて徐々に枯死する場合は木もそれを

感知し菌の侵入に備えて抗菌性物質を作り防

御層を形成します。

つまり防御の準備が出来ているため枝が脱落

したあと、それ以上菌が入り込む確率は低く

なります。

しかし生きた枝を切られるせん定の場合、木

にとっては前触れがない突然の出来事です。

防御の用意がまったく出来ていないため防御

層が出来るまでに時間が掛かり、菌の方が早

く侵入してしまうことがある。

特に活力のない木は菌による胴枯病を発生さ

せるのでその予防のためにも癒合剤を塗って

おくことが大切です。

胴枯病・・病菌が入り込み木が枯れ出す感

染症。

樹皮が変色したり剥がれたりして枯れていく。

放置していると全体に広がり土壌や水を介し

他の樹木にも感染する。

早期に発見したら感染した部分の除去。しか

し内部で広がっている場合は他の木に感染す

る前に伐採するしかありません。

その時使ったハサミやノコもアルコールやラ

イターで消毒しておきます。

菌に弱い果樹や庭木に感染しやすく、おもに

害虫の食害、せん定による傷から菌が侵入し

発生します。

ナチュラルターゲットカット

◆木の再生能力を妨げない位置を狙うのが自然

だという意味。

防御層とは。

植物は切られたり傷付けられたり枝枯れが起きる

と枝と幹が交わる辺りに防御層をつくり菌の侵入

を防ごうとする。

人の細胞と同じく自然治癒力を備えて悪性菌から

身を守っています。

せん定を手際よく進めるためには植物の生態を知

ることです。

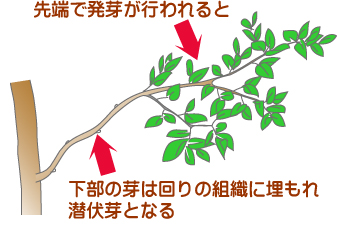

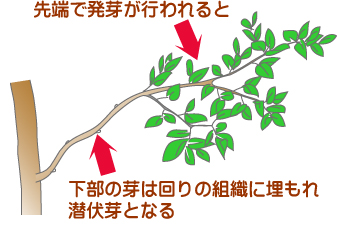

まずは 頂芽優勢。

頂芽とは茎や枝にある芽の中で一番先端に付いて

いる芽。

この頂芽がある限り、側芽が頂芽より高く伸びる

ことはありません。

成長は頂芽が優先されます。

頂芽を摘めば次に優先される芽は二番目の芽です。

摘心、芯止めという作業はこの頂芽を摘んで、側

芽の成長を促すわけです。

せん定はこのメカニズムを上手に利用し、ボリュ

ームを増やしたり、

茂り過ぎた草花や庭木の樹形を整えていきます。

せん定は一年を通し、鋏を入れるのが理想です。

ストレスを与えないから植物にとっては優しいの

です。

年に一度、と決めていては強せん定となりやすく、

それにいっぺんに片付けようとすればやたら疲れ

ます。

強せん定になるほど植物は慌てて体力を使い出し、

枝が暴れ出します。

この先不要枝となるであろう枝を見つけた時に、

早めに切っておけば切り口が小さく、植物の負担

を軽くします。

草花も同じ。

一度ばっさりやった草花は株がどんどん太ります。

軽くでいいので、普段からじゃっかん透かしたり、

切り詰めておけばその都度若い芽と入れ替わる。

葉っぱがいつも瑞々しく、柔らかな雰囲気が持続

します。

特に花がら摘み。

終わった花、終わりそうな花はマメに摘んでおき

ましょう。

しおれたままではタネに養分が渡り株が弱ります。

こんな寿命を延ばす策も人間の都合ではあるんで

すが、花にとってもいいことなのかもしれません。

庭仕事の中で一番楽しいのは実はせん定なんです

よ。切り方を覚えされすればそこそこ面白い作業

となるのは間違いありません。

取り敢えずここで紹介した剪定法でやってみてく

ださい。

さわり程度の話でしたが、深刻なまでの怪我とは

ならないはずです。

日頃から鋏を持ち歩いて時折パチンと切るくせを

付けておきましょう。

茎や枝の更新は若返りを図れます。

枝を切り詰める場合、外芽の上で切ります。

切ったところから一番目の芽、

この芽が頂芽となり、切られた枝に変わって新し

い枝に育っていく。

内芽の上で切ってしまうと懐の中へと伸びていき、

枝が込み合います。

いずれ邪魔な枝となるため枝を詰めるのなら外芽

の上を狙う。

枝は扇のように外へ外へと向かわせます。

◆頂芽優勢のメカニズムはオーキシンとサイトカ

イニンという植物ホルモンが関係しています。

オーキシン・・側芽の成長を抑制し、細胞分裂や

発根など植物の様々な成長を調節する

サイトカイニン・・逆に側芽の成長を促す働きを

する

オーキシンは植物の頂芽に多く存在しているので、

これが側芽の成長を抑制しているため「頂芽優勢」

という現象を引き起こします。

せん定で頂芽を切り取られるとオーキシンの濃度

が減少し、サイトカイニンが強く働き出すことで

二番目の芽が成長を始める。

成長を続ける側芽へ今後オーキシンの濃度が上が

り頂芽優勢を築いていくのです。

せん定後

せん定前

Aの場合。

気持ちとしてはこの位置で切りたいものです。

昔は庭師でもこの位置で切っていました。

鋏で切ったあと、小刀できれいにブランチカラー

を削り落としていましたね。

ある意味では丁寧な仕事だったのです。

しかし太い枝になるほど、なかなか傷口を塞ぎま

せん。

カルスをなすブランチカラーを削ってしまっては

塞ぐ速度が極端に遅い。

太い枝となれば被せきれないこともあり、幹内部

の腐朽が早く進み木肌を荒らします。

それに切り口が広い。

腐朽菌が入り込める余地を広げてしまう。

腐朽菌が入り込めば木の内部を壊します。

幹内で大きな空洞※を作るほど増殖すれば、菌糸

はやがてキノコに変態します。

街路樹でたまに見かけますよね。

台風で折れて倒れる街路樹は菌糸に相当やられて

いたのかもしれません。

庭木の場合キノコまではないにしても、

腐朽菌は木にとって手ごわい敵だということを知

っておきましょう。

※空洞・・私らは洞(ウロ)または樹洞と呼ぶ

バークリッジ剪定法が知れ渡るようになった現在

では、この位置で切るプロの庭師は少数だと思い

ます。

Bの場合。

カルスが覆う範囲は限界があります。

巻こうとはしますが、長く切り残された枝まで覆

うまではいきません。

切り残された枝は徐々に痩せていき枯れます。

枯れるのはその枝先だけではありません。絵のよ

うに枝は幹とは違うもう一つの骨格を持っていま

す。枝の組織は幹の奥深くにまで潜っています。

カルスが被らない部分から腐り続け穴を開ける。

そこへ腐朽菌が侵入します。

太い枝を切るほど防御層を作るのに時間と体力が

要ります。

不適期な時期にやってしまうと防御層を作るより

先に菌の侵入を許します。

一方Cのように、切られた付近から強い徒長枝

を出すことがあります。

そこに芽が見当たらなくても休眠している潜伏芽

がどこかに潜んでいる。切られたことによって生

長を促すサイトカイニンが強く働き眠っていた芽

が動き出すのです。

※潜伏芽・・葉や花になるはずの芽が樹皮の生長

によって埋もれてしまった芽。

傷付けられたり切られた時、または弱ったりした

時に目を覚ます。

分かりやすいのが胴ぶきや徒長枝らです。

新しい枝を出させるための意図的なせん定法でも

あるんですが、

ただし埋もれた潜伏芽はどこから出るか予測でき

ないという欠点があります。

何本もの枝が不規則に出てきては枝が暴れ見苦し

くなるのでそのまま放置することはできません。

それに木の状況や樹種によっては必ずしも潜伏芽

が動くとは限りません。

何も起こらずその枝はそのまま枯れ込んでいく。

付け根で切るつもりであったならこの位置で切る

のは失敗のうちに入ります。

実際の失敗例。

下はほんのちょっと枝を残したわけです。

切る位置が少し足りなかった。

枯れ枝に反応した防御層は水を通さないため道管

から養水分を送ることが出来ず幹内に潜っている

枝の髄までが枯れてしまう、という説もあります。

ただ枯れた枝が体内に残されたとしても病菌が入

り込んでいない限り木には影響がありません。

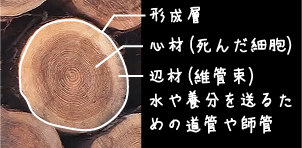

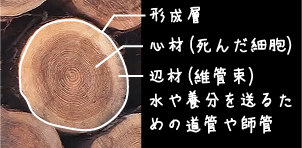

幹の中心を占める心材も死んだ細胞ですからね、

年輪を重ね成長を続けます。

穴が開く前にカルスのギリギリの位置で切り詰め

て、癒合剤を塗っておきましょう。

フラッシュカットよりマシな切り方ですが、安心

しきれる切り方ではないのでこの切り方はやめた

方がいいです。

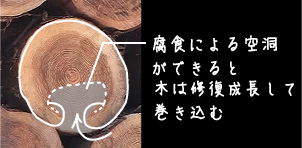

矢印に挟まれた樹幹内部は空洞化しています。こ

れもおそらくスタブカットが原因でしょう。

幹が裂けているのは壊死からの割れです。

強いせん定によってそれまで送り続けていた水の

上昇が極端に減る。そこへ強い日差しを受け続け

ると日焼けを起こす。

抵抗力を失ったところへ病菌が入り込むと樹幹

内部の細胞が腐食し樹皮が壊死へと向かう。酷い

場合に裂傷を起こし樹幹が開く。

しかし木も修復成長します。開口が進むと樹皮が

穴の中へ巻き込みさらなる座屈を防ごうとします。

養水分の移動のほとんどはもっとも若い外側の年

輪を使います。形成層がその部分を守ろうとして

新しい木部を作っていくのですぐには枯れず生き

続けようとします。

建築で使う木材の場合心材(赤身)が優れていると

されますが、生きている木にとって大切なのは辺

材にある維管束です。

維管束にある外側の新しい年輪が養水分の移動を

活発にします。

※赤身が死んでいるといっても重要な役目を持っ

ています。強度のある骨となり体を支え続ける、

または防腐性物質を持つなどで身を守っています。

開口空洞が起きると木は修復成長して樹皮を穴の

中へ伸ばし巻き込みにかかる。

これも同じで矢印の位置に枝があったわけです。

木の裂傷は酷い乾燥や、強風による引っ張り圧縮

などでも起きます。

凍結によるものは「凍裂」と呼ばれ極寒の地では

木が凍ることがあるそうな。体内の水分までが凍

り膨張圧によって割れるんでしょう。

自然による力が原因であれば防ぎようはありませ

んが、せん定が原因での裂傷は切り方によって防

ぐことができます。

必要のない側枝を間引いて葉数を減らす。

透かしや間引き剪定のおもな作業は側枝整理です。

葉数が減れば光合成率も落ちるため成長を遅らせ

ることができる。

せん定をしていない木は葉をたくさん茂らせてい

るため光合成が盛んです。成長速度が速く幹や枝

が太り体をどんどん大きくします。

こちらバークリッジせん定法での 成功例。

幹との境に防御層が作られているはずです。

切り残された枝の組織が少ないため新しい芽は出

にくい。

切り口から腐朽菌が侵入したとしても幹の中にま

で入る確立は低いです。

ドンピシャの位置で鋏を入れるとこう

なります。

腐朽菌は枯れた枝を始末する役割も持っています。

木は成長過程で必要のなくなった枝をいく度も脱

落させます。風などの物理的な力で落としたり、

腐朽菌の力を借りて脱落させる。

ある意味パートナーといえますが、だとしても幹

の中にまで入れさせるわけにはいきません。

木は幹の内部に入り込んだ菌に対する抵抗力は弱

いんですが、傷が付いたばかりの場所への防御は

固い。

正しい切り方によって防御層とカルスの、二重の

強固な壁が作られるのです。

車枝。

車輪のようにぐるりから生える枝。

格好がつく枝1、2本だけ残し残りは

すべて付け根から切り落とす。

ただ、ここまで太くなっては樹形も

何もないので小枝のうちに払ってお

かないといけません。

上の絵は分かりやすくするためのものですから、

実際にはこんな単純なものではありません。

剪定が必要な樹木は枝が随分込み合っていますか

らね、忌み枝だけを切るということはなく正常な

枝でもバツンとやります。

果樹や花木は古い枝から若い枝への更新で花実を

付けるので、正常な枝でもパシパシと切り詰めま

す。

その前に、まずは不要枝を探し付け根から切り取

ることから始めます。

不要枝と確実に判断出来る場合は怖がらず太い枝

でも外すことですよ。

一方、迷ったらしばらく様子を見ることです。

いつでも切れます。急ぐことはありません。

草花は失敗しても再生するのが早いんですが、し

かし樹木は時間が掛ります。

たとえば骨格をなしている枝の場合。

切ったあと(やはり残しておくべきだった)とい

うことにもなりかねません。

それと、忌み枝だからといってそれに当て嵌まる

枝をすべて切ることはしません。

絡み枝、内向枝、垂直に強く伸びる徒長枝らは明

らかに樹形に逆らっているので要らない枝となり

ますが、

ふところ枝はその辺りが寂しければ残します。

徒長枝も必要とする場所ならまずは勢いを止める。

切り詰めて脇芽の成長を促して樹形をつくる枝と

して様子を見てもいいのです。

せん定といえば街路樹のせん定を思い浮かびませ

んか?

葉っぱを一つ二つ残しパッサパッサとやってしま

いますよね。

毎年同じ位置で切るものですから切り口がコブだ

らけになっている木も見かけます。

庭木では普通やりません。

よほど大きくなった時や枝が伸び過ぎて障害とな

った時、あるいは仕立て直す場合です。

植えたばかりの庭木はすぐに強いせん定を必要と

しません。

植えて間もないうちに太い枝を切るのはやめるこ

と。その枝はもしかすると主枝や亜主枝。よほど

の理由がなければ切ってはいけない枝です。

植えた時すでに不要な枝は外し終えてます。

切ろうとしているその枝はこの先軸となっていく

枝です。

根がしっかり活着すれば、そのあとしだいに枝に

勢いが出ます。

強いせん定はその頃から始めます。

枝のはずし方

せん定の手法には切り詰め、切り戻し、切り返し、

枝透かし、間引き、花柄摘み、芽かき、などなど。

呼び方がたくさんあるのでせん定は難しいものだ

とつい思いがちですが、基本的には「透かし」、

「切り戻し」、「刈込み」、この三つ。

「透かし」には大透かし、中透かし、小透かしと

分けていますが、これは強いせん定か弱いせん定

かの違いです。

「切り戻し」も「切り詰め」と同じようなものな

ので呼び方に明確な定義などありません。

自然樹形を作る雑木のせん定に限れば「透かし」

と「切り戻し」の二点で構成されているので、呼

び名がいっぱいあるからと複雑に考えなくてもい

いのです。

で、どの枝を切れば良いのか。適当に切ってしま

うと樹形を大きく変えてしまいます。

軸となっている主幹の先を切り詰めたり適当な位

置で芯を止めてしまったり、骨格を作っている主

枝を無駄に切り戻したり。これら樹形を一気に崩

すので特別な理由がない限りやってはいけないせ

ん定です。まずは不要な枝を探します。

せん定は不要な枝を外すことから始めます。要ら

ない枝を忌み枝といいます。

それを見つけること。切っても問題ないであろう

枝を知っておけば、ある程度せん定で迷うことは

ありません。

たとえば下の絵。

ほんの数か所切るだけで格好が付きます。

左は大人となったハナミズキ。

これは二又の片方をカットしたようです。

上向きの切り口なので水が溜まり腐朽が早かった

んでしょう、空洞化しています。

斜めにカットしておけば水が溜まりにくく腐りを

遅らせることが出来たかもしれません。

カルスが穴の内側へ折り返して巻き込んでいます。

穴を完全にふさぐまで雨水は入り続けます。

水鉢となって雑菌の繁殖場となるわけです。

右上はフラッシュカットとまではいきませんが、

微妙な位置。

真っすぐ垂直に降ろしているからブランチカラー

に届いています。同時期に切ったとすればカルス

の生長速度が遅いのが分かります。

潜伏芽が動き出してあちこちに胴ぶき枝が出てい

るんですがこれらは徒長枝です。

徒長枝は花芽が付きにくく節と節との間が長い、

やたら勢いがあるだけの枝が多いので細い内に切

り取ってやりましょう。

不要な枝に育つ前に芽かきをしておく。

特にこのケースは地際ですからね、放置すれば煩

い枝となります。

それに樹冠上部に送られるはずの養分をこれらの

枝が奪ってしまう。

雑木林でお馴染みのコナラやクヌギ、スダジイ。

ブナ科に属する樹木にどんぐりが生ります。

庭木に使われるアラカシ、シラカシもブナ科なの

で成木になればどんぐりが見られます。

リスや鹿、熊などの貴重な食糧。生態系のバラン

スを保つ役割りを持ち、または土壌の有機物にも

なって肥沃な土を作る。

枝のバランス

単に枝数を減らしたいだけの時、気を付けるのは

枝ぶりのバランスです。

この先枝が混み合わないよう、互い違いに鋏を入

れます。

簡単な話から。

側枝の付き方が対生の場合、互生になるよう間引

くのが自然です。

対生・・上のように付け根が左右揃っている

モミジ、アオダモ、カツラ、シマトネリ

コ等

因みに写真はモミジです

互生・・左右互い違いに生えている

ケヤキ、マルバ、シャラ、ツバキ等

必ずこうするということではないんですが、バラ

ンスを考えればこの外し方が基本となります。

基本を踏まえた上でいろんな間引き方を考えてみ

ましょう。

ケヤキは互生枝。

対生枝の木は葉も対生、互生枝の木は葉も互生で

付きます。

対生、互生といえば「輪生」という話が必ず出ま

す。

葉の付き方を語るときはおもにこの三通りが紹介

されます。

呼び名のとおり節を起点にして輪状に三枚以上の

葉を出す植物です。

上はマテバシイ。ブナ科の常緑樹です。

シイの木といえば雑木林にいるスダジイが有名で

すが、この木はシイ属の近縁らしい。

公園樹としてよく使われてます。うちも昔一度だ

け指定樹とされた庭で使うのに関わったことがあ

ります。

簡単にいえばどんぐりが生る木です。巨木になる

ので一般住宅で使うことは少ない。

で、これが輪生に見えるんですが実は互生。

節と節の間(節間)が狭く方向を変えて互生するか

ら輪生とよく間違われる。

輪生は草花に多く、庭木では極めて少数。

輪生に見えてもよく観察すると互生であったり対

生であったりします。

ツツジ科の植物も輪生に見えて実は互生や対生。

これらを偽輪生と呼びます。

公園や学校で見かけるキョウチクトウは輪生。

この木は枝分かれが多く大変背が高くなる。

切ると粘りっ気のある樹液が出るんですが、これ

が毒性を持ち害虫や菌に対し抑制的な働きをしま

す。

なので癒合剤を必要としない木の一つです。

しかし人に対しても毒性が強い。樹液だけじゃな

く葉や枝、土壌にも毒が残るというので昔から庭

師が嫌がる木として知られています。

公園のケヤキ。

切られて1、2年経ちますかね。

適当な位置でいくつもぶった切ってしまってるか

ら潜伏芽が大暴れ。

緑地課の仕事もいろいろです。切るだけが仕事の

人もいれば丁寧な切り方をする人もいる。

大高近くの302号沿いの街路樹を見た時は庭師の

ような仕事をしていてちょっと驚きましたけどね。

あの一帯は庭木のプロが請負ってるんでしょう。

こちらは一本だけ残したケース。

同じケヤキでもこうも違う。

この一本に養分が集まったためエネルギーが分散

することなく新たな徒長枝の発生を抑えられたん

だと思います。

順調に育てばいずれ骨となる枝になります。

←二又の角度は45度くらいまでが自然です。

なるべくそんな組み合わせの枝を探し残してみて

ください。

二本外すだけでふところが広くなる。枝ぶりも自

然です。

そのうちまた光合成をたくさんしようと隙間めが

けて側枝を伸ばします。

この繰り返しです。

下はさらにコンパクトにしたい時にもう一つ。

これが正解ということではないので、いろんなパ

ターンを考えてみましょう。

当たり前な話なんですが鋏でパチパチ切ってボリ

ュームを気にするのは人間だけです。

山や雑木林の自然界ではありません。

そもそも鋏やノコギリで切られることなど、木に

とっては仰天するような出来事です。

木は切られなくてもたくましく成長します。

見映えなんてものは木からすればどうでもいい話

で、葉をたくさん出して光合成さえ出来れば生き

ていけます。

害虫から守るだのは、雑木林では小動物たちの生

態系がちゃんと機能しているので人里に植えられ

ている庭木ほど深刻な環境ではないです。

気温も街と山では違います。

土を作る落ち葉の数も、地中の渇きも地温もまっ

たく違う。

しかし人が住む街では生態系が崩れていることも

あって虫同士の攻防が極端に少ない。害虫の勢力

がはるかに上回っています。

アスファルトやコンクリートだらけの街は地温が

異常に高い。乾きやすい環境です。

なので木を庭に入れた以上は植物がストレスを感

じないよう土を作ってやったり人の手でコントロ

ールしてやらないといけません。

鋏についても街の中で育てるためには必要な作業

です。

観賞用として植えられるわけですから樹形も大切。

大けがにならないような切り方があります。

木にとって強いストレスになるかは切り方で決ま

ります。

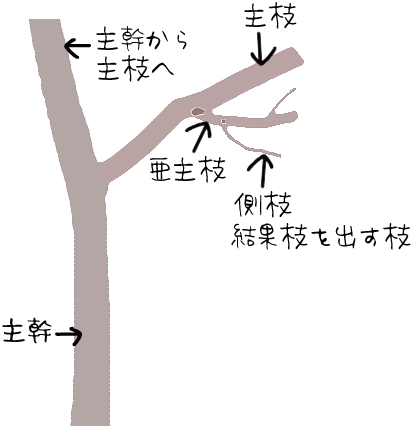

枝は主枝、亜主枝、側枝へと分かれます。

・主枝は主幹から伸びる枝。

※主幹は枝分かれしている位置から主枝へと変わ

る。主枝は何本にも分かれこれらが木の骨格を作

る。

・亜主枝は主枝から伸びる枝。副主枝ともいう。

※「亜」とは下位に位置するという意味

・側枝は主枝や亜主枝から伸びる枝で、この枝か

ら葉や花や実を付ける結果枝(けっかし)が出きる。

主幹から葉までの経路を知っておくと、骨組みの

構造が分かり、せん定に役立ちます。

特に果樹農家では第一主枝や第二主枝と、さらに

細かく分類します。これは庭木と果樹ではせん定

の目的が違うからです。

果実は枝ごとに実の質や成長が違うためそれらを

区別して育てています。

果樹は生産性の低い枝を取り除き収穫量を増やす

ためのせん定。

庭木は見てくれの樹形を考えたせん定です。

もし果樹を庭木のような樹形優先でせん定してし

まうと実の生りはぐんと下がります。

庭木せん定では地面から生えた主幹の先までを幹、

枝は主枝、側枝と、省略して呼ぶことが多いんで

すが、

これは果樹ほど厳密な概念がないからです。

これはオリーブのミッション。

ミッションはオリーブに多い枝垂れタイプではなく

直立形。

スラっとした樹形から、産地では「樹形では一番を

争える品種」だと評価されてます。

それを意識しながら付け根から外す透かし剪定です。

3~4割ほどの枝を落としましたかね、目安は向こう

側の空が透けて見える程度。

オリーブも樹勢が強いのでバッサリやってしまうと

大きな反動がきます。

6割も7割も抜いてしまってはボリュームをどんどん

出してくるのでこの程度で済ませます。

山に自生する木は陽を求め、枝を長く伸ばし

葉っぱをたくさん付けようと励みます。

生きるためには光をたくさん浴びて光合成をしな

ければいけません。

隣の木と陽を奪い合い、互いにどんどん体を大き

くしようと競います。

山で育つ木がぐんぐん成長するのはこんなメカニ

ズムからなっています。

ライバルに陽が当たらぬよう枝を被せ相手の成長

を止めようともする。

欲張り過ぎて伸ばすだけ伸ばし、その重みが仇と

なり台風による枝折れが元となって朽ちていく木

もあります。

まるで人間みたいなものです。

その結果その木らしい樹形が出来上がる。

山のモミジは枝をウチワのような形にして大きく

広げます。

私たちから見ればかっこいい樹形と映るんですが、

木にとっては生き残るための策。

枝を広げるほどたくさん光合成が出来るばかりか、

陽が当たらないその下からは今後自分にとって邪

魔となる大きな木は育ちません。

自然樹形をモデルにして庭木は剪定されるんですが、

自然樹形とはそんな厳しい生態からなっているわけ

です。

山の木は自分が元気な内は花も必要以上に咲かすこ

とはありません。

これが庭木となればかわいいもので、競争する相手

が隣にいないと山の木にくらべ成長は格段に遅い。

光を独り占めに出来るのですから急いで体を大きく

する必要がないわけです。

しかし木のいいように放任するといずれ樹高は高く

なります。

山の木に戻ってしまう。

庭木は若いうちから鋏を入れることですよ。

大きく成長した木は樹勢が強いため、枝が伸びきっ

ています。

伸び過ぎた枝を切り戻せばぶつ切りのような姿にな

りますからね。

古い枝から新しい枝に更新させたり、葉数を減らし

成長を鈍らせたり。

鋏を何度も使って観察していくうちに、残した枝が

その後どんな風に伸びるのか、樹形を予測出来るよ

うになります。

鋏を使うほどせん定を教えてくれるのです。

上はクスノキ樹林。

パズルのように隙間を狙って枝を伸ばしています。

クスは樹冠にボリュームを出し陽をいっぱい浴びよ

うとする。

ふところの芽が育ちにくい木ですから巨木化します。

針葉樹の場合、隣の枝があろうが構わず真っすぐに

伸びていくんですが、マツなど一部の針葉樹と多く

の広葉樹は他の枝が被さって光を得られないときに

は、光合成をしようと枝を曲げて方向を変えます。

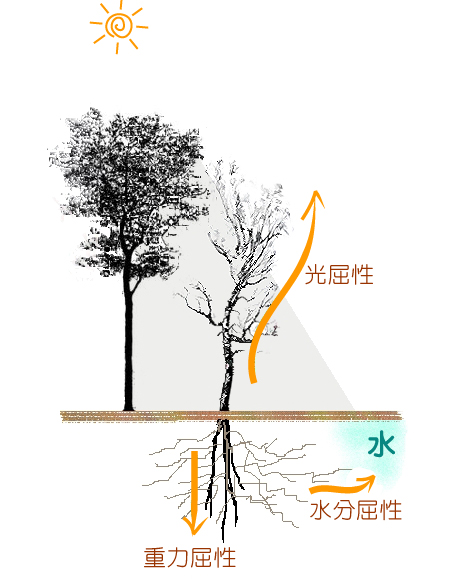

これを光屈性といいます。

絡み枝や内向枝、下がり枝らの忌み枝は光屈性によ

って迷った枝といってもいいです。

因みに国内の巨木といわれる木の中で、最も多いの

はクスです。

推定樹齢千五百年ほどのクスが存在します。その次

がスギ、イチョウ、ケヤキ、カツラと続きます。

下はアオハダ樹林。

クスとは違い、枝葉が混雑してますよね。

陽を奪い合ってるかのようですが、アオハダは強烈

な陽射しを嫌うので被せ合って身を守っているのか

もしれません。

葉肉が薄いため被されても僅かな光で光合成が出来

るんです。

クスは葉肉の厚い照葉樹(常緑樹)、アオハダは葉肉

が薄い夏緑樹(落葉樹)、葉の構造の違いです。

葉の表面を覆うクチクラ層という組織が関係します。

※これについてはまたどこかで話します

落葉樹は冬の初めには離層によって葉を落としてい

くので葉の寿命は短いんですが、その分光合成率が

高く、新しい葉を出しやすいのです。

重力屈性・・主根は重力に従い下へ伸ばす

水分屈性・・側根は水のある方向へ伸ばす

光屈性・・・枝は光があたる方へ伸ばす

C

Bスタブカット

◆枝の付け根から遠い位置で切ってし

まうこと

自己修復することが難しくなるため

誤ったせん定法としている。

Aフラッシュカット

◆つらいち(面一)カットです

※つらいちとは周りの面に合わせ

平らに揃えること

上は平刃の芽切り鋏。

草花専用なので枝では使えません。

下はなんにでも使える汎用のせん定鋏。

枝の他に根伐り、芝切りなどの荒っぽい作業で使

います。

庭木の剪定のときは小枝用の木鋏、太い枝用のせ

ん定鋏、ノコギリがあれば対応出来ます。

それと癒合剤も忘れずに。

上は太い枝専用のせん定鋏。

真ん中は細い枝用の木鋏。草花もOKです。

下は芽切り鋏。草花、芽切り、細い枝など細かい

作業に向きます。

刃が剛性ですから鉛筆ほどの枝でも使えます。

鋏やノコギリはよく切れるものを使うことです。

スパッと切られた枝や茎は治りが速い。

皮をめくったりギザギザの切り口となったり、切

り口が粗いと治りが遅い。

極端に細胞を潰しては枯れ込む速度が速くカルス

形成が遅れます。

道具もせん定の良し悪しを決めるものだと思って

ください。

ノコギリはこのページを参考に。

ノコギリはこのページを参考に。

ちなみにこの枝も胴ぶき枝。胴ぶきのほとんどは

主枝にはなり得ない枝。

モミジの場合放置すると枝の重みで下がり枝と化

すので小枝のうちに切り取っておくことです。

胴ぶき枝がなぜ出てくるかはせん定による刺激だ

けではなく、木が弱ってる場合にも出てきます。

弱っている木は頂芽優勢が崩れることがあって水

の上昇機能が鈍くなる。そのため枝の先を枯らし

成長が止まる。

胴ぶきの発生はその水分の送りに対し中継を取っ

て水の上昇を助けているともいいます。

切られたことで刺激を受けるのとはちょっと違い

ますが、いずれもピンチに陥った時に出てくるわ

けです。

強いせん定をした覚えがないのに胴ぶきが発生し

たときは枝先が枯れこんでいないか観察してみて

ください。

樹冠上部が枯れて弱っている木は土壌が固く根が

うまく呼吸できていないかもしれません。

その場合は土をほぐしたり堆肥を鋤き込むなど、

土壌改良してやると根が活性して回復に向かうこ

とがあるので試してみるといいです。

木鋏で切れる小枝は自然治癒で構いません。

樹種の成長速度によりますが、この程度の小枝は

早ければひと月ほど、遅くても半年くらいで傷口

がふさがります。

その間腐って穴が開くことは少ないです。

上はトップジン。家庭の庭でなら写真の容量まで

は要りません。これの半分くらいのが売ってます。

なかなか減らないのでコンパクトサイズで十分。

トップジンは殺菌剤入りです。

色は透明な薄い橙色系。透明といっても厚く塗る

と目立ちます。

殺菌剤の入っていない癒合剤もあるんですが、殺

菌剤の有無も賛否割れてます。

否定的な意見では有益な菌にまで効いてしまうと

か、細胞の活動を鈍らせる可能性があるとか、

まぁそんな話なんですがね。

ただ鋏やノコギリに菌が付着していた場合、殺菌

剤入りの癒合剤は非常に有効です。

殺菌剤なしの癒合剤の良いところは無彩色系が多

いので切り口が目立たない。この点ですかね。

癒合剤

カルスが出来るまでの保護膜代わりです。

人も擦り傷等、怪我したらばい菌が入らないよう

絆創膏を貼りますよね。

癒合剤をいくつかの理由で敢えて塗らないプロも

います。理由は、

・植物は自力での治癒力は十分あって、癒合剤の

成分によっては逆効果になることがある

例えば、

・癒合剤を塗ってしまうとカルス形成が遅れる

・切り口の密閉によって湿気がこもりカビの発生

リスクが高まる

こんな理由から自然治癒力に任せた方が良いとし

ています。

これは科学的に行われた実験によるものなので単

に経験等の実感というたぐいのものではないです。

まぁ塗るのが面倒だという方にとっては都合のい

いお墨付きを貰ったようなものなんですけどね。

一方で、樹勢が強くたくましい樹種には癒合剤は

必要ないものだが、デリケートな植物には一定の

効果がある。

または育つ環境の気候条件にもよる、という研究

者もいます。

人も体質というものがありますから木だって同じ

です。強い木は体力があって攻撃からの反応が速

く防衛力が高い。そのためほとんどの菌は抵抗力

の弱い木を痛めつけ枯らしに掛ります。

それと気候。たとえば日本のような多湿な国では

菌の活動が特に多いため癒合剤の使用は効果的だ

としています。

研究者によって意見が分かれていて、癒合剤が有

効かどうかは結論がまだ統一されてはいません。

ただ塗らないと切り口からの腐りが明らかに速い。

癒合剤は樹液を止める事が出来る。

一番は傷口から腐朽菌や悪性菌の侵入から守れる。

菌にも強力な奴がいるんです。

この点が大事なのでうちは塗る派です。

癒合剤は植物のキズ薬として少なくとも半世紀以

上前から広く認められてきました。

私が知る限りでは癒合剤のせいで木が枯れた、な

んて話は聞きません。

逆に街路樹剪定では塗ることが少ないらしい。そ

れが原因かは分かりませんが腐朽菌によるウロが

原因で台風で倒れることがしばしば見られます。

で、塗る場合は切り口のふちまできちんと塗って

おかないといけませんよ。

菌は切られた樹皮と形成層の隙間から、どこから

でも入ってきます。

どれくらいの太さから塗ればいいのか、うちは小

指ほどの枝からはなるべく塗るようにしています。

鋏でいえば、木鋏で簡単に切れる小枝は治りが早

いので塗らない、

木鋏で楽に切れない枝、つまりせん定鋏でしか切

れない枝、この辺りの枝からは治りが遅いため塗

っています。

鋏はこのページを参考に。

鋏はこのページを参考に。

左は木鋏では無理な枝。この太さになれば塗りま

す。

せん定鋏でしか切れない枝はカルスが覆うまで1~

2年、またはそれ以上かかることもあります。

傷口の修復にとても長い時間が掛かります。その

間癒合剤が劣化して剥がれ、菌が入ってきたりし

ないかと心配になるんですが、癒合剤は基本的に

一度塗れば大丈夫です。

樹液が活発になってる時期に切ってしまったとか、

よほどのことがない限りすぐに剥がれたりはしま

せん。

仮に1年先に剥がれたたとしてもその頃にはすで

に防御層が完成しています。

大切なのは防御層が完成するまでに切り口から菌

の侵入を許してはいけないということ。

ここを突破されると木にとっては深刻です。

この防御層が出来るまでの時間は切り口を塞ぐカ

ルス形成よりも数倍速い。

切られてからすぐに反応し細い枝では数日から数

週間、太い枝になれば遅くても数か月で形成され

るようです。

小枝に癒合剤が必要ないのは防御層の形成が速い

からです。

癒合剤の第一の役割りは防御層が出来るまで

の短期の間、菌の侵入を食い止めることと、

切り口からの腐食を遅らせること。

木は切られたことを感知し形成層辺りにいくつも

の防御層を作り、菌に対抗する抗菌性物質を分泌

し悪性菌に対し応戦します。

防御層が完成さえすれば切り口から菌が入ろうと、

幹の内部にまでは侵入できません。

カルス形成に時間が掛かっても内部に防御の壁が

作られているため安心できるわけです。

菌が大量に浮遊する時期は湿気の多い季節ですか

ら梅雨時の剪定では塗っておく方がいいでしょう。

カルス形成が進んでいると端から剥がれることが

あるのでその場合は放置でいいと思います。

治りかけのかさぶたと同じ。

カルスが巻いた部分に塗り足しても意味がなく通

気を妨げることにもなります。

また変に剥がそうものなら若いカルスに逆にダメ

ージを与え癒合が遅れます。