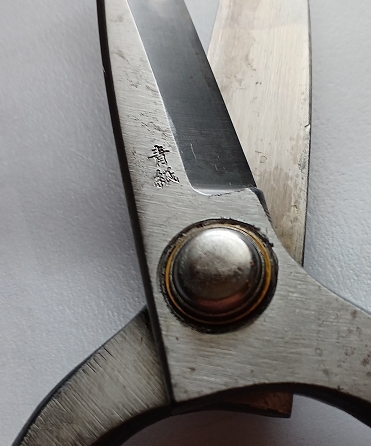

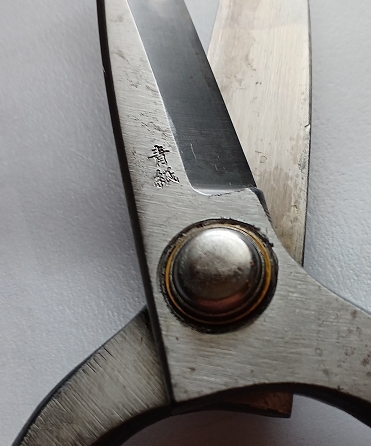

「青紙」と刻印されているんですがこれはニッケ

ルやマンガン等の特殊鋼が添加された鋼です。

そもそも鋼とは?

炭素が含まれた鉄です。炭素の含有量で鋼の強さ

が決まります。

特殊鋼とは炭素以外の合金鋼。これが入ることで

さらに硬度、強度、粘り、耐摩耗性が増す。

上質のものから青紙、白紙、黄紙。

特に青紙はタングステン、クロムの特殊鋼が含ま

れています。

白紙、黄紙にこの二つは入っていません。

※タングステン:強度、耐熱、耐摩耗性を持つ

クロム:酸化や腐食に強い

一般的に青紙は耐摩耗性が高く切れ味が長く続く。

ただし材質が非常に硬いため研ぎにくいという性

質を持ちます。

白紙は青紙までの硬度はないんですが靭性があり

ます。刃が欠けにくいという強みがあり、炭素鋼

の中では粘りのある切れ味。研ぎやすさもあるの

で理想の鋼とする鍛冶屋もいます。

炭素量は青紙と同じ。つまり白紙にタングステン

とクロムを添加させたものが青紙です。

白は耐摩耗性に於いてやや劣るところがあるんで

すが切れ味まで劣っているのではありません。

黄紙は一般的な鋼材。コストを抑えた作りなので

特別これといったものはないです。

ちなみに青紙とか白紙と呼ぶのは昔は色札で振り

分けていたのでその名残ですね。材にその色が付

いてるわけではありません。

この鋼を開発したのが日立金属安来工場。つまり

これらの鋼を総じたものを安来鋼と呼びます。

A型の真鍮蝋付け。

蝋付け技術者の減少で今は全身鍛造へのシフトが

進んでいる。

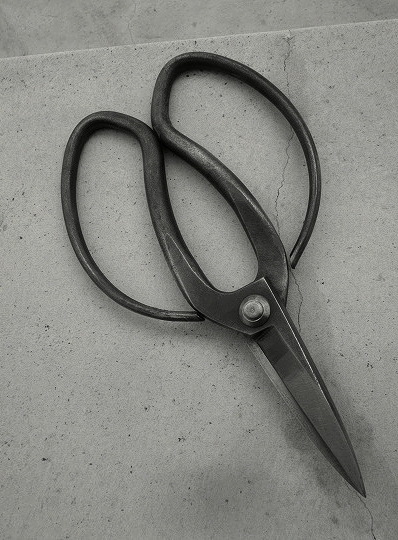

こちらは津島型といって持ち手を下げたタイプ。

なで肩とか言ったりするんですがカシメの支点か

ら力点までが遠いため、

テコの原理が大きく働きやや軽い力で切れます。

津島型とは愛知県津島市で製造された鋏をいいま

す。植木産地の稲沢市が隣町なので鋏鍛冶が盛ん

だったという話。

今はもう二件ほどしか残っていないそうな。

木鋏の型式はその土地に因んだものが多く、京型

や大久保型といったものが中でも有名です。

この津島型も全国の庭師の間ではそれらと並んで

よく知られています。

津島市とは縁もゆかりもない各地の鍛冶職人が独

自の改良を加えた津島型を作っているくらいです

からそこそこ人気の型なんでしょう。

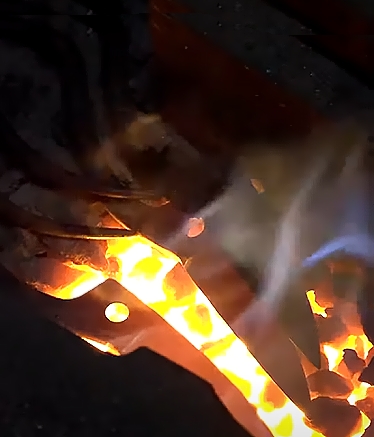

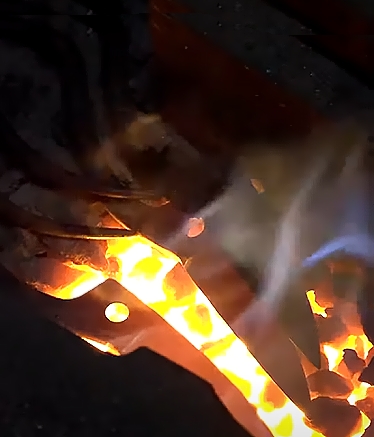

鋏鍛冶が作るものは火造りといって焼きと叩きを

繰り返す鍛造製法。

金づちでガツンと叩き火花が飛び散るあれです。

鋼の棒から人の手によって一から叩いて作るとい

うんですから正真正銘の職人技です。

噛み合わせのための捩じれや裏すきなど、高度な

技術が必要となるため熟練した職人じゃなければ

この刃は作れません。

いつまでも作られ続けるものではないのであるう

ちは使っていきたいと、そう思わせる鋏です。

もちろん手打ちもいろいろ、よく切れて長切れす

るという前提での話なんですが。

因みに火造りで鍛えた切れ味の優れた刃物を業物

(わざもの)と呼びます。

下ろし立ての鋏でいきなり硬い茎や太い枝を切る

のは避けることですよ。

無茶すれば刃こぼれします。

どんな鋏も慣らしが必要です。

まずは細い枝から。なるべくたくさん切って徐々

に太い枝へとシフトします。

私らは切り落とした細い枝をたくさん集めて何度

も何度もしつこいくらい切り続けます。

いろんな位置でしゃかしゃか切って馴染ませる。

慣らしを終えたあとはどれくらいの太さの枝まで

が大丈夫か、限界を見分けることです。

ぐっと力を入れて切れるのは何も問題ありません。

ぐぐっと力を入れて切れる、これもまだ大丈夫。

刃がなかなか入っていかない時は刃を入れたまま

回して切るとか、斜め切りを試してみてください。

硬いと思っていた枝がシャクっと切れます。

女性に多いんですが、両手を使わないと切れない

時はこの回し切りや斜め切りを覚えましょう。

鋏で挟みながらもう片方の手で枝を軽く下げてや

るとさらに刃が入りやすくなります。

意地になってそのまま垂直に力を入れ続ければ

「バチンっっ!」と勢いよく刃が閉じます。

刃が欠けることがあり、持ち方が悪ければ指を挟

むこともあるので無茶してはいけません。

手っ取り早いのはノコギリを使うことなんですけ

どね。

ひと口に白紙といっても1、2、3号とに分けられ

ていて、白1と白2では性質がまったく違うとされ

ています。

白1は炭素量がもっとも多いため青紙に負けない

硬い刃を持つ。そのため研ぐのに非常に時間が掛

かる。

炭素量を減らしたものが白2。粘りがあり、また

研ぎやすいという利点があるのでバランスに於い

ては高い評価があります。

青紙にも1号、2号とあって、耐摩耗性が非常に高

いため一度研いだら切れ味が長期続きます。

その上にさらに炭素量を増やした青紙スーパーと

いう最上位にいる炭素鋼があります。

この鋼材を使った刃物は途轍もない切れ味だとい

う話です。

ただし耐摩耗性が高いということは靭性に難があ

るということなのでプロの研ぎ師でなければうま

く研げないといいます。必ずしもメリットだけで

はありません。

ただしこの鋏はガキっとやってしまうと派手に刃

こぼれすることがあるのでご注意を。

切っ先の何ミリかを皆さんけっこう折っているの

を見ます。

たぶんですが、これは鋳造かもしれない。

刻印が材質の違う柄側にありますからね、鍛造な

ら刃側に入れるはずです。

鉄を溶かして型に流し込む作りですから靭性が低

いんでしょう。鍛造作りは叩いて鍛えているので

衝撃に対し凹む程度、折れるまではない。

気を付ける点はそこだけ。

岡恒の鋏は芽切用も木鋏も揃ってよく切れるので、

鋏に迷っているのでしたらこのメーカーも候補に

入れておいていいと思います。

この赤白が 岡恒のせん定鋏。

本格的なせん定鋏としては三千円とかなり手頃な

値段です。十分なほどよく切れる。

これを一丁持ってる本職はけっこう多く、少なく

ても私が知る植木屋はみんな一度は買ってます。

見掛け倒しの鋏のように、すぐ切れなくなること

はありません。

稲沢に植木問屋ご用達の金物屋があって、つまり

庭木用の鋏に強い店なんですが、

高級な鋏を売りにしてるわりには岡恒を絶賛して

いるくらいですからね。

こういった点を見るだけでもプロが保証する鋏と

思っていいわけです。

うちでは草花のパレットの解体までなんにでも使

える汎用として常時助手席に置きっ放しです。

芝や根切りなどは土だけじゃなく小石をかじるこ

ともあるので汎用として使うには打って付け。

太い枝でもみょうに切れるもんですから、ほかの

せん定鋏の出る幕がないくらいです。

裏すきのへこみ。

刃の摩擦が軽減するため抜けがいいのです。

この加減が出来ていない刃は木ヤニによってブレ

ーキが掛かり使ってるうちに切れ味が次第に鈍く

なります。

片刃の包丁も裏すきがあるため抜けがよく食材の

切り口もきれいですよね。

繊細な舌を持つ人は包丁で食材の味が変わるとま

で言い切ります。

園芸用せん定鋏

左は昔からの製造方法で作られた手打ちのせん定

鋏です。

鋼を鍛えて作る鍛造ですね。鍛造作りの刃物は一

枚で出来ている全鋼刃と、地金と特殊鋼で出来た

付け鋼とがあります。

この鋏は安来鋼を蝋付けした二層の付け鋼。

全鋼は切れはしますが材質によっては摩耗速度が

速く耐久性がやや落ちるのです。

こちらは切り終えるまでの粘りがあって切れ味が

長続きします。

台所の包丁も拘る人は二層の付け鋼を好むんじゃ

ないでしょうか。

枝をパチパチと切る鋏はこのせん定鋏ともう一つ、

木鋏があります。

木鋏は切っ先が細いため、込み合った枝でも狙っ

たところへ刃を入れらる。

細かい仕立てに向いてるわけです。

ただし鉛筆ほどの枝までが限界。太い枝を切る鋏

ではない。

このせん定鋏は木鋏のような細かい仕事には向き

ませんが、切り刃と厚みのある受け刃という構造

となっているので太い枝を切ることが出来る。

パチンっと切る木鋏に対し、これはシャクっと静

かに切れる。切り口もきれい。

木鋏は両刃で挟むため太い枝になるほど切り口が

荒れるんですが、せん定鋏はナイフで切ったよう

な切り口。

刃が入っていく感触。切れ味は抜群です。

といってもせいぜい親指程度の太さまで。

堅い枝になると斜めにして切ったり、回し切りな

どして多少工夫した切り方をします。

まぁヤバそうなら素直にノコギリを使いましょう

ってことですね。

こじったりすると刃こぼれしますから。

参照:ARS_CATALOG.pdf

アルスというメーカのアンビル式せん定鋏。

これも安価なタイプでやたらと評判がいいです。

アンビルとは金床(かなとこ)。鉄を打つたたき台。

受け刃がまな板のような面になっているので切り

刃を受け止めるのです。

切り刃の真ん中に受け刃があるため右利きも左利

きもありません。

うちはこの鋏を使ったことがないのでどんな感触

かは分かりませんが、果樹農家の話によれば力が

要らず普通のせん定鋏よりは楽に切れるらしい。

この鋏は替え刃式です。ドライバーで簡単に取り

替えることが出来る。

刃を研いでいくうちに切り刃が受け刃に届かなく

なった時に刃を取り替えろ、ということなんでし

ょう。

材質に拘らない、安価なもの、切れ味が長続きす

る。そんなものを求めるなら岡恒やアルスのよう

な鋏を探すといいです。

手打ちの鋏と比べ切断力に於いてはそんなに変わ

るものではないです。

片手用刈込み鋏

生垣や玉ものには大鋏という刈込み用のデカい奴

が定番です。

これは片手用でコンパクトにしたもの。

草花がブッシュとなった時、大鋏では使い勝手が

悪いのです。

かといって芽切り鋏では時間が掛かります。

これはせん定鋏同様、受け刃ですから強靭。

ツツジ辺りの枝も訳なく一緒に刈ってしまう。

少々太い枝も刃元深く入れればシャクっと切れる。

刈込んでいるついでに枝も切れるからいちいち鋏

を持ち換えることはない。

芝生も問題ありませんが、芝生の場合芝用の鋏が

あります。

そっちの方が軽くて楽。それが下の写真。

手打ちのせん定鋏はおもにA型とB型に分けられ

ています。

刃を真鍮蝋付けしたものをA型と呼ぶ。切れ味重

視の目的で薄刃にしています。

B型は全身鍛造。こちらは厚刃となるため太い枝

に対しパワフルな切断が出来る。

A型にもB型と同じ全身鍛造のものがあって、薄

刃や持ち手の作りをA型の形に似せてます。

蝋付けのA型と全身鍛造のA型があるのです。

蝋付け製法のA型は刃だけを剛健な鋼にしてボデ

ィの材質と分けています。

また分けることで刃の交換が可能としている。

物を大切にしていた時代の技法ですね。

しかしこの蝋付け技術を持つ職人は現在国内で数

人ほどしかいないそうですから、技術継承がうま

くいかなければいずれ本来のA型の鋏はなくなり

B型製法のA型だけが残ります。

型式の中でも伝統的な型といえば左のA型と右

のB型。

大きな違いはボディと刃の境目。A型は薄刃の

ため段差を作っている。

これらの鋏は価格がまぁまぁしますので初心者が

買うには抵抗があるかもしれません。

では初心者はどの鋏を使えばいいのか、

よく切れて、その切れ味が長続きし、なお安価な

ものはないか。

そんな都合のいい鋏があるのかといえばあります。

岡恒の鋏でしょう。

これはあとで紹介します。

因みにこのせん定鋏は本来果樹のせん定を目的に

したものです。

果樹の盛んな地、ヨーロッパから伝わってきたら

しい。

太い枝をバシバシやらなきゃいけないため引き切

りが出来るカーブ刃を思いついた人がいたんでし

ょうね。

芝刈り用鋏

芝生の際(きわ)刈りには欠かせない鋏です。

芝は平面ではすいすいとラクに刈れるんですが、

問題は壁などの際。

普通の鋏ではかなり手こずる。大変だからと際は

ほかりっ放しという日だってあります。

この鋏はブレードが長く一度に多くの葉を掴まえ

られる。楽です。

この手の鋏は大体はオモチャのようなもので、切

れ味が今一つ。

しかしこれはあまりストレスがありません。

刃がそこそこ鋭利で刃同士が交わった時に、線で

はなく点で重なる。

刃を僅かに湾曲させてバネの力で一点が擦り合っ

ていくという構造。

新聞紙どころかティシュペーパーもスパっといく。

事務用の鋏クラス。芝にはこんな鋏がいい。

この類の鋏の中では切れる方だとは思います。

メーカー名はサボテン。

二千円と少しで比較的安かったのを覚えてます。

←刃の角度を変えられる

両刃の芽切り鋏

植栽を取り入れた家はまず草花用の鋏が要ります。

草花は成長が早いため、せん定鋏よりも草花用が

先です。

写真は芽切り鋏。剛性な刃がついてます。

木鋏と比べてはいけないんですが、細い枝くらい

は切れます。もちろん草花もスッパスパ。

草花だけが相手なら千円ちょいでけっこう切れる

平刃の芽切り鋏があります。

しかしラベンダー等木質化する花は二年目になる

と茎が徐々に太く成長する。

平刃の草花用ではちょっと厳しい。せん定鋏と二

丁使いとなります。

これだと少々太い茎でもさくさく進む。二つ持っ

て歩くのが嫌な人向き。

せん定鋏が必要になるまでしばらくはこれ一つで

いけます。

芽切り鋏は先端にかけてストレートに細くなる刃

が特徴。

これは込み入った枝や茎の中に入れやすいという

こと。

これが平刃の芽切り。

草花だけでしたらこれで問題ありません。

草花用の鋏はノコギリと違い安価な物でもよく切

れます。

研いでいけばそれなりに長持ちします。

ただし木質化した太い茎や木の枝を無理して切り

続けると刃がガタついて咬み合わせが悪くなるの

で、切れ味は次第に落ちていきます。

太い茎には無茶切りは避けて剪定鋏を使う事です。

木鋏

植木屋=木鋏。こんなイメージです。

和風の庭木を仕立てる本格派の庭師たちはこれが

ないと仕事にならないでしょう。

片刃のせん定鋏は一方からの引き切りですから、

咬み合わせによっては皮を残すことがありますか

らね。細い茎では受け刃側の繊維を潰すことにも

なります。

厚い受け刃では付け根いっぱいで切ることが出来

ない。

そのため両刃の木鋏でないといけないわけです。

この鋏の特徴は柄の輪っか。わらび手という。

わらびのようにくるんと巻いた持ち手です。

せん定鋏のように指の置き所を間違えて挟んでし

まうって危険はありません。

見た目ほど重くはなく、バネがないから自在に操

ることが出来る。

長時間の作業でもせん定鋏ほど疲れない、手の一

部になりやすい鋏です。

昔は町のどこかでカチンカチンと音が鳴りだすと

秋が来たと感じさせる風物詩でした。

最近聞こえないのは片刃の鋏でやってるからかも

しれません。

ちなみにこれは万能挟。

キッチンバサミを数倍パワーアップさせたよう

な鋏です。

金切り鋏とまではいきませんが薄っぺらなブリ

キ、プラ製のペットボトルや容器、皮革、ロー

プ、電気コード、水道ホースなどなど、ザクザ

ク切れます。

刃が強くせん定鋏のような握りやすいグリップ

なので切断力がある。

うちでは段ボールや結束線などで活躍してます。

細目の針金程度、矢印の窪みに入れればブツン

と切れてしまう。

刃がシャープなうちは芽切り鋏の代用としても

使えるでしょう。