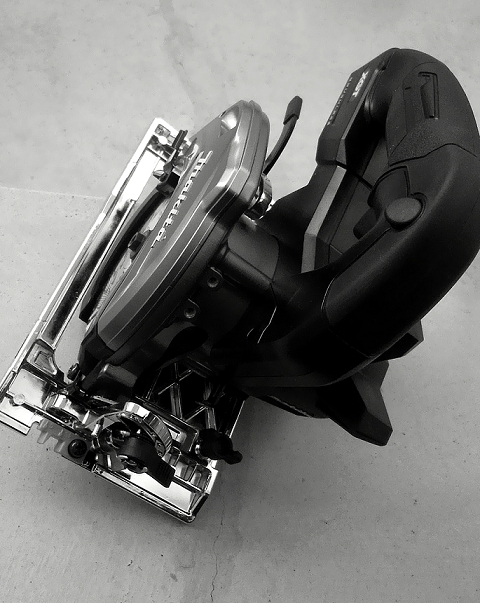

丸ノコに装備された機能は一つとして無駄なものがあ

りません。

インパクトだといくつかあるんですけどね。

丸ノコには切り込む深さを決める深さ調整というのが

あって、これは丸ノコを持つとしょっちゅう触ること

になります。

刃の出し過ぎは若干切りずらくその上キックバックを

誘いやすい。

下に切れっ端を散らかしていると刃が届いて弾いてし

まい、勢いよく飛んでいきます。

瞬間移動のような飛び方ですから凶器となります。

なのでめんどくさくてもやらなくちゃいけない。

これがプロ用だとほぼワンタッチ。

これだけでも作業性はだいぶ変わります。

ほかに切り粉を飛ばすブロアと、墨線を照らすライト

も普通に要るものです。

安全に対しては、

■ブレーキ機能

・・トリガーを離すと瞬時に回転が止まる

いまどきブレーキがない丸ノコがあるとは思えません

が、超安物のDIY用だとあるかもしれません。

家庭用にするならこの機能は絶対条件にすることです。

前述のとおりブレーキがない丸ノコはスイッチを離し

ても止まるまで時間が掛ります。

手動ではあるけれど、刃が止まりさえすれば大きな事

故にはなりません。

■電子制御

・・負荷を感知しながら安定した回転数を保つ

また急な過負荷が掛かると回転が止まる

キックバックが起きる前兆、急な過負荷を感じ取ると、

それに反応し止まってくれます。

電子制御はおそらくプロ用にしかないかもしれません。

もしDIY用で付いているものがあればプロ用じゃな

くてもいいとは思いますが、

ただしプロ用ほどの早い反応をするのだろうか。

ブレーキ機能でいえば 一、二秒ほど掛かるものがあ

ると聞きます。プロ用は瞬時です。一、二秒では遅い。

即反応しないと。

それを考えるとDIY用にもし電子制御があったとし

ても、動かしてみないことには分かりません。

機械の癖をちゃんと読み解いて使うしかない。

制御装置のないDIY用はスイッチを入れた途端

パワー全開。

爆音とともにいきなりトップスピードです。

噛んだ一瞬スピードが緩んだと思ったら、一気に高速

回転が始まる。

その跳ねっかえりが強烈。

まぁ爆音は言い過ぎかもしれませんが、でかい音が苦

手な方はちょっとビビるかもしれません。

一方、自動変速は ソフトスタート。

ゆっくり回転を始める。

といってもスローではないですから目では追えま

せん。音で分かります。

やさしく刃が回り始める、そんなイメージです。

材の硬度や押す加減で回転を上げたり下げたり、

常に最適なスピードをキープするからDIY用と

比べかなり静か。

それに切断面も文句ない。

どんな状況でも完ぺきに抑えるという万能さはな

いにしろ、確かに噛んだ時の反応がかなり優しく

はなっています。

運転中、来るぞと感じる時でも来ない方が多い。

来る前に止まる。

ちゃんと働いています。

来たとしてもDIY用のようにやたら派手に弾く

ことはありません。

丸ノコは堅い所にあたると回転が鈍るんですが、

ハイパワーでしか回転しない丸ノコは、過負荷に

遭うとモーターに大きな負担が掛かります。

電子制御等はモーターの焼きつきも抑えてくれる。

そのため故障が少ないんでしょう。

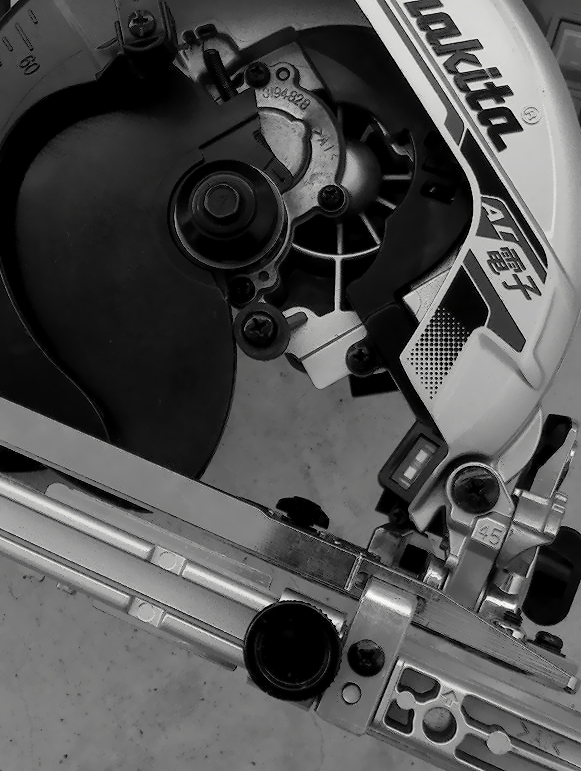

丸ノコの主流サイズは165ミリと125ミリです。

この二つは替え刃が豊富。刃の厚みや刃数の違う

のが他のサイズより揃っています。

165の切りこみ深さは57ミリの標準と、66ミリの

深切り用。

60の角材を一発で切るには165の深切り用です。

裏と表で132ミリまで届くので四寸角等、一般のほ

とんどの材木に対応します。

しかし薄い材を相手にする場合は上の125ミリタイ

プが楽です。

165と比べ非常にコンパクト。軽い。

刃の径がCDクラス並みに小さいので不安をあま

り感じない。

といっても気を緩ませちゃいけないんですけどね、

小さくても使い方を誤れば凶器となるのは変わり

ありません。

最大の切りこみ深さは47ミリ。

ツーバイはもちろん、垂木サイズの片面45ミリな

ら一発でいけます。

厚みのある材に対しても二度に分けて切ることを

覚悟しておけば90角までいけるので、日曜大工く

らいはやれます。

煩わしい深さ調整も僅かで済みます。

ただし小型な分いくつか弱点はあります。

45ミリ材を切る時は刃の出しろがたった2ミリで

す。

機械が軽いので浮かないようしっかり押さえない

と切り残しが出ます。

45度の傾斜角で切る場合は30ミリまで。

30ミリ厚の板をバリなしで切るのは苦しいかとい

ったところ。

また、堅木で使うと刃が逃げやすい。

125の刃は鋸身が薄いですからね、木の硬さによ

っては力負けして罫書き線から逃げてしまいます。

硬材には剛性の刃が用意されている165じゃない

と厳しいでしょう。

径が小さいと多少不便なところはあるんですが、

それでも扱いやすいのは125なので、条件によっ

てはこのモデルもありです。使うであろう材のサ

イズ、硬さと併せて熟考してみてください。

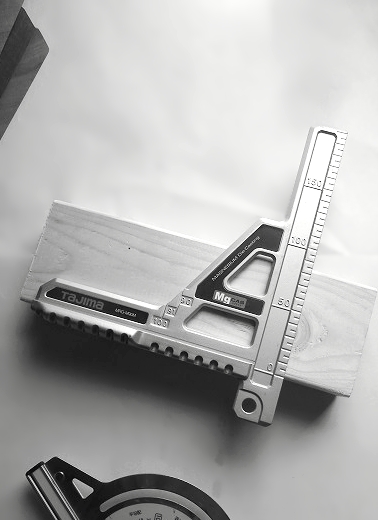

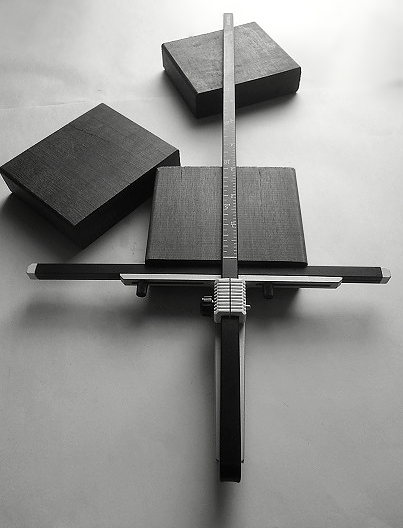

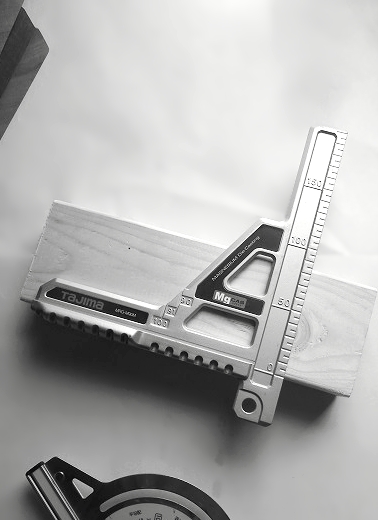

ガイド

真っすぐ切るにはガイドが必要です。

ガイドもいろいろ、その中でいくつか紹介します。

直角用の定規は90度だけのもの、45-90度のものと二

通り。

下は90度だけのコンパクトサイズ。

この手の固定タイプはメーカーによって許容できない

精度のものがあります。

ハズレを引くこともあるのでちゃんとしたメーカー品

を選ぶことです。

固定ですから狂っていると直しようがありませんから。

左は角度フリー、どんな角度も自在。

思い通りの角度を出せるので一つあると便利です。

微調整して正確な矩を出せます。

目盛りの度数は目安です。

合っていようがいまいが当てにはしません。

まぁ雑な90度なら目盛りに合わせて切ってもいいん

ですが、

正確な矩を出したい時は直角定規に合わせます。

上の固定型でも高精度の直角定規で測ると僅かな狂

いがありますからね、

矩をきっちり決めたい時はこちらを使います。

サイズはいろいろ、これは250。

この幅を超えない板や角材用です。

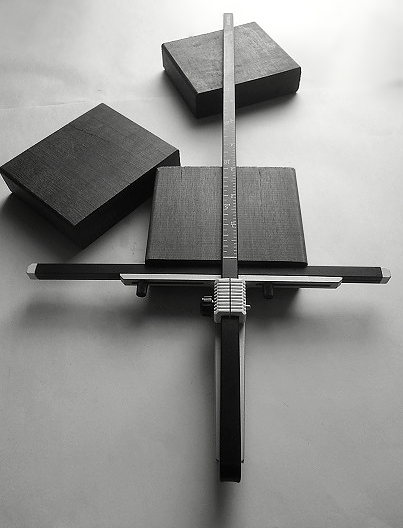

← 切る距離が長くなればガイドも替えます。

ハンドルが大きいため握りやすい。安定する。

絶対動かしたくないときはクランプで固定。

動かないようしっかり固定出来れば両手で丸ノコを

押せます。

写真は450タイプですが、サブロクのコンパネサイズ

を横に一気に切るには1mタイプか下のような平行

定規等、他の定規が要ります。

プロモデルとDIYモデル

丸ノコの場合

むかし現場をやり始めたとき初めて使ったのが家庭

用です。確か5、6千円程度だったでしょうか。

スイッチを入れたら回る、離したら止まるという、

単にそれだけのもの。

単純な作りだから離しても慣性でしばらく回り続け

るという、刃が止まるまで油断出来ないものです。

ブレーキ機能はもちろんブロアもライトも何もない。

罫書いた線が切り粉で隠れてしまうので回転する刃

に顔を近づけてふーっと吹いて飛ばしたり。

ブロアが付いていれば顔を近づけることもないんで

すがね。

今思えばこんなノーマルな機械相手によくそんな舐

めた使い方をしてたもんだと。

付属している刃も粗末なものです。切れ味自体がな

いから何でもないところで材をよく噛むわけです。

キックバックなんてものはしょっちゅう起きていた

ので丸ノコでの作業はそれが普通の出来事だと思っ

ていたくらいです。

キックバックの対処法をすぐ学習出来たのはその丸

ノコのおかげだったかもしれない。

何度も経験するうちに「来るぞ」という予測が出来

るようになる。

で、その丸ノコは手加減のない使い方が祟ったのか

すぐに壊れてしまったので周りからの勧めもあって、

それからはプロ用に替えて来たんですが、替えるた

びに安全性能が進化している。

DIY用でしょっちゅう起きていたキックバックも

明らかな原因を作らなければ起こらない。

つまりキックバックの発生率はDIY用の方が遥か

に多いのです。

一番はコントロールされたモーターの動きです。

使用者がどんな切り方をしているか感知している。

これを体験した時は道具的なカルチャーショックを

軽く受けたのを覚えています。

同じ丸ノコだとはいっても別物。

強く押してもベースが歪むことがない。部品の違い

なんでしょう、オモチャ感がない。頑丈でスムーズ。

こんな経験をしているとさすがにDIY用のあぶな

っかしい丸ノコを素人に勧める気にはなれません。

初心者は取り敢えず安いものから始めろ、なんて話

はまぁ十歩譲ったとしてもそれは危険じゃない工具

の場合です。

むしろ機械に慣れていない丸ノコ初心者ほどプロモ

デルを使った方が遥かに安全だと思います。

で丸ノコの場合のDIY用とプロ用がどう違うか、

使ったことがあるものでしか比較は出来ませんが、

例えばの話として続けてみます。

丸ノコにはほかにスライド丸ノコという据え置き

タイプがあります。

刃を下ろしてスライドさせるスライドカット方式。

建築中、部屋の中で大工が使っていましたよね。

切りこみの深さや切り幅に制限があるため、使う

材は限定されますが、

丸ノコでありがちなブレがなく、傾斜切りや斜め

切りも高い精度で切断可能、

何度も切りこみを入れる溝切りも楽。

もたもたすることなく、切断は瞬時です。

ベース盤とアームが一体なのでキックバックが起

きたとしても怪我するような事故にはなりにくい。

正確で、簡単で、遥かに安全。

普通の丸ノコ二つ三つ買える価格なのでごつい買

い物とはなるんですが、

その精度の高さと安全性からDIYに深入りする

といずれは欲しくなる丸ノコです。

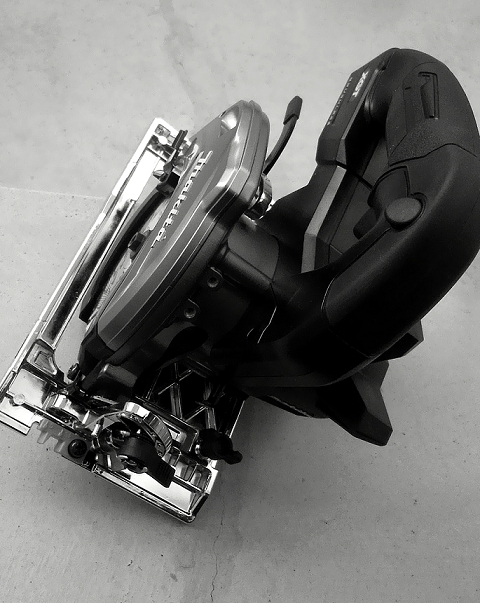

丸ノコ

写真は丸ノコの刃です。

径は標準の165ミリで刃の数が45。

新品でなら紙を撫でるだけでカミソリのように切

れる。この45枚の刃が一分間に4、5千回転する

わけです。

脅すわけじゃないんですが、丸ノコの事故は軽症

では済まないケースがいくらでもあります。

安全性を求める工具としてはトップランク。

なのでその辺り先に話します。

使いこなせばこれほど便利なノコギリはありませ

ん。

厚い板もごつい角材もほんの数秒。

ガイドを使えば精密な90度が出せる。

同じ寸法を何枚でも量産できる。

電動ドライバと同様、木工には必要とされる工具

ですが、反面それが切断工具ともなれば危険が常

に伴います。

一瞬の油断、操作を誤ると痛いで済みません。

丸ノコの事故でもっとも多いのがキックバック現

象。ちょい噛んだらその瞬間すぐ跳ねる。

しっかり持っていれば飛んでくるまではないけれ

ど、起きた瞬間の弾みです。

重量があるため反動ががつん ときます。

ここまでは丸ノコを持つ人なら誰もが経験してい

ます。

危ないのはここから続きがある場合。

その拍子に機械を持つ手が緩んでしまうと機械が

浮いて手前に走り出す。

走る軌道に左手を置いていたり足が出ていた時に

事故へと繋がるわけです。

丸ノコの刃は下から上へすくう形で回転します。

逆回転で運動しているため、握る力が甘いと手に

持った機械ごと後ろへ蹴られるのです。

正しい使い方を知ればどうってことはない機械

ですが、それでも運転する時は緊張感を持って

集中しないといけない工具です。

キックバックは材と材の間に刃が挟まったり、

捻りを加えた時に起きます。

刃が材に挟まりブレーキが掛かり始めているの

に、それでも強引に押し続けた場合など、ほか

に切る前のセットの仕方とかいろんなケースで

発生します。

急激にブレーキが掛かったらすぐにスイッチを

離し一旦止める。

後ろに下げてゆっくり切り直せばキックバック

は回避出来ます。

大事なのはしっかりと押さえながら滑らすこと。

そうしておけば小さく弾くことがあったとして

も浮くまではありません。

体と左手をカットラインから外しておいて、

いつキックバックが起きてもいいよう準備して

おきます。

材がズレないよう刃の後ろに手を置いて押さえ

るなんてことは一瞬でもしてはいけません。

後ろに跳ねてきたことを想像してみてください。

プロの大工が体の前で軽い力で切ってるからと、

真似はしないように。

彼らは丸ノコの動きを隅から隅まで知り尽くし

ているからやれるわけです。

ちょっとしたものを作るのであれば特別丸ノコは要

りません。手ノコがあります。

ただ真っすぐ切るのは思ったほど簡単にはいかない。

私も未だに難しいと感じます。

何かの治具がないと真っすぐには切れません。

なるべく上手には作りたい。

のであれば腕を磨くか道具に頼ることになります。

プロ用とDIY用を価格で比較してみると、

充電式のフルセットは相当高く付くので外すとして

も、しかしコード式は2万円台でプロが使う高性能

な丸ノコが揃っています。

DIY用でもそこそこいいのは1万数千円。

その差は1万程度でしょうか。

その1万円の差で電子制御や諸々の機能が付いてき

ます。DIY用のように雑には作っていないので精

度が高い。

サイズも一回り小さく軽いから運転がしやすい。

試しにDIY用を買うのもいいんですが、ただ切る

系の工具に慣れていない超初心者、可能な限り危険

を回避し楽な操作で綺麗に切りたいという方はプロ

用でしょう。

プロ用の丸ノコは上で話したように初心者向きでも

ありますからね、安全性を欠いた工具はストレスを

感じながらの作業となります。

プロでもDIY用を使うと結構もたもたします。

道具のせいでDIYがちっとも面白くないってこと

にもなりかねない。

インパクトは使い道によってはDIY用でまったく

問題はないけれど、危険な工具を選ぶときは性能重

視でいくのが正解です。

性能を過信してはいけませんが、多少ヘタな使い方

をしても機械が手助けしてくれるのは大きいと思い

ますよ。

この機能が付いていたおかげで紙一重、大きな怪我

とならずに済んだ、

こんな話はしょっちゅう聞きます。差額分は保険の

ようなものだと思えばいいんです。

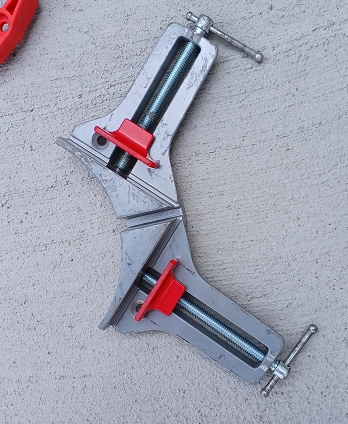

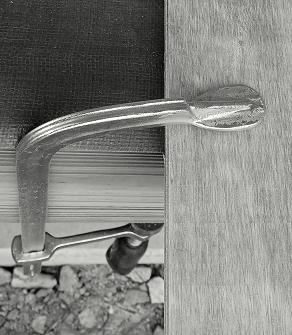

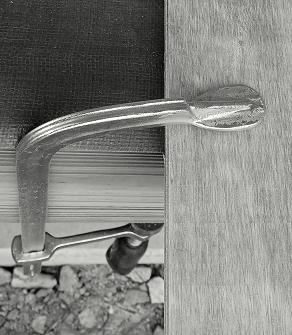

ど定番のF型クランプ。

締め付け力は一番ですが、締め付け過

ぎに注意。

加減しないと材が凹みます。

片手で締められるトリガー式。

板塀で重宝します。

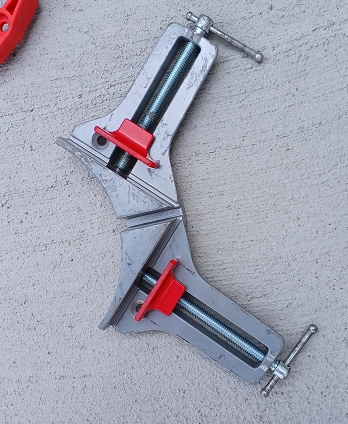

コーナー用。

クリップ型。

使用頻度の多いクランプ。

15センチまで挟めるクリップ型。

スライドするアーム。便利そうですが

これが結構めんどくさいクランプです。

クランプいろいろ

クランプ。

道具の中では頻繁に使われる治具の一つ。

写真は長尺ものが揃っているF型クランプ。

他に狭い幅で使うハンドクランプ、

引き金を引いて締め付けるトリガー式など。