革砥

砥石や紙ヤスリで刃付けしたあとの仕上げの仕上げ。

最後に軽く何度か滑らせます。鏡面になり切れ味増。

錆びにくくもなります。

むかし床屋さんが剃刀を入れる前にしゃっしゃと研

いでいたのが革砥です。

革は刃がじゃっかん沈み込むのでハマグリ刃等、カ

ーブ系を磨くのに丁度いい。接した時の当たり方が

広いのです。

替え刃式のカッターも新品に蘇る。

カッターは段ボールを切るとすぐに切れなくなり、

寿命が極端に短い。

これで研げば面白いように切れ味が戻ります。

革砥は青棒やピカール等の研磨材を革全面に馴染ま

せる。

塗りやすいのは青棒。クレヨンみたいにこすり付け

るだけです。

磨くうちにざらっとした感触からつるっとした感触

に変わっていくのが分かります。

革砥の作り方は至って簡単。

小学生でも作れるので挑戦してみてください。

材料はタンローのヌメ革と両面テープ、それと台、

この三つ。

タンローとは余分な脂を取り除いた革。A4サイ

ズで千~二千円程度で売ってます。

7センチ幅でなら三枚取れるので三パターンで使

えます。

砥粒別で使い分けることが出来るのです。

革の厚みはうちは1.5ミリと2ミリを使ってます。

革は厚くなるほど沈み込むので刃先にやや丸みを

帯びる。

研ぎ台は板でも角材でも。90□の角材を使うと台

が安定するため両手で研げます。

もう一つ。貼り付ける面が捻っていたりでこでこ

していないか定規で確認する。

市販のものはちゃちですからね、革を贅沢に使っ

てサイズを大きくしたい場合は自作を勧めます。

磨く

研ぎ跡の傷が気になる時は磨きを入れます。

昔から、ど定番の研磨材といえばこの

ピカール。

表面加工をしていないほとんどの金属に使えます。

番手でいえば#3000~#4000との見方が多い。

こういった研磨材は番手が不明なので、大体この

くらい「だろう」、です。

擦り傷のない完璧な鏡面とまではいきませんが、

顔が映るくらいまでにはなります。

ピッカピカの鏡面仕上げにしたいのであれば8000

以上の磨き材が必要ですが、まぁ鋏程度ならこれ

で十分です。

使う前にはよく振ってから。

砥粒が沈殿しているので、振らずに使うと本来の

研磨力を引き出せません。

たとえばこんなような刃こぼれの酷いノミ。

まずは#150。

欠けがなくなるまでガリガリ削る。

次に#600。粗い傷を滑らかに。この段階まで

にブレード角の調整や面を平らにしておく。

#1000。ツルツルに仕上がった。取り敢えずは

これで切れる。

#5000。ほぼ鏡面。切れ味増。1000で終わらせ

るよりも長切れする。

ノコギリの場合地金でしたら手研ぎでいけます。

一番大事な面は先端の刃先。上目です。三角の

先っぽを斜めに切っている部分。

ここが鋭利にカットされていれば天刃が尖り、

抜群の切れ味を出します。

コツは力を入れないこと。

角度に合わせ、優しくすっと磨る。同じ力加減

で磨る回数もほぼ同じ。

特定の刃をガリガリと削っては刃の並びが波打

ちます。

研ぎ師のようにうまくいかなくてもそれで切れ

味はいくらか戻ります。

バリカンは大体2シーズンあたりで切れがだんだ

ん鈍くなります。

ステン鋼にコーティングですからコーティングが

剥がれてしまえば摩耗が速いのです。

まず上のカバーが邪魔になるのでプラスドライバ

ーで外します。

刃の角度に合わせて返りが出るまで根気よく擦っ

ていく。

裏面に返りが出たら軽く磨ってバリをなくす。

新品時の刃には戻りませんがじゃっかん切れ味は

戻ります。

錆止めとして有名なのは556ですが、実は防錆力の

点で556より優れているのは上の二つです。

WD-40も3-36も長期の防錆効果があります。

工具を長期保管する場合、3か月に一度スプレーし

ておけば錆び付くことはほとんどないという。

特にWD-40はプラスチックを傷めたりしないので

556よりもWD-40を使う人がけっこう多いです。

この商品、製造方法を知られないよう特許を取得し

ていないんだそうな。

一定期間の独占権より企業秘密として保護する選択

をした、それほどの自信作なんでしょう。

焼き入れしているノコ刃はこれも非常に硬い

ため手砥ぎでは難しいです。

焼き入れ刃は替え刃を前提にしています。

上目の一番高い所を天刃といいます。

材に触れる時、最初に当たる切っ先。角が取れ

摩耗が進むほど切れ味が鈍くなる。

超硬鋼を採用したチップでは手作業の研磨は非

常に難しい。

磨き材でもう一つ定番なのが青棒。

これも#3000~#4000くらいらしい。

砥粒が潰れていくうちに8000にも10000にもなると

いう話もあります、

ピカールは液状、こちらは固形です。

比べると僅かに青棒の方が磨かれているような気

はします。

電動ドライバがあれば左のフェルトディスクで青

棒を少しこすり取って磨けます。手でごしごしや

るよりは早い。

粉の飛散があるので低速回転で磨くのがいいでし

ょう。

低速でもけっこう舞うのでマスク着用を勧めます。

ほかに白棒や赤棒があるんですが、

白は1000~1200くらい、赤になると500以下にな

るので青棒ほどの光沢は出ません。

赤棒、白棒、青棒の順で磨きを入れていくと、よ

り美しく仕上がります。

青棒で磨いた鋏。

ピカールでも同じような仕上がりにはなります。

刃物は研いでいくうちに新品とは違う切れ味を出し

ます。

新品の時が一番状態が良いと思ったら大間違い。

研ぎで刃の強さが増します。

安価なものでも研ぐとびっくりするくらい切れるよ

うになりますからね、これまで使い捨てにしていた

のなら一度試してみる価値はありますよ。

一番下は黒幕の#5000。シャプトンです。

この砥石はかなり評判がいいので持ってる方も

多いはず。

この番手になれば手に持った新聞紙をすーっと

切れるまでになります。

1000番でもしつこく砥げば切れはしますが5000

ほどではありません。

それにこの砥石は刃が付くまでが早い。

砥石

切れ味が相当落ちた場合は砥石で修正しないと

いけません。

上が#1000、

その下がダイヤ砥石の#150、裏が#600。

刃こぼれが酷ければこれでガシガシ研いで下地

から作り直します。

いきなり1000や1500では時間が掛ります。

#150→ #600→ #1000→ ・・・、という

順番。

鋏なら1000番で終わりにしてもいいとは思うん

ですが、

もっと切れ味を出したい時には2000やら5000を

使う。

ちなみにダイヤ砥石は水砥石の面直しにも使え

ます。

水砥石は硬度がないため使ってるうちに徐々に

凹んでいく。

まっ平らな面じゃないと刃先が歪んでしまうの

で砥ぐ前に定規を当てて確認した方が良いです。

研ぐ

当たり前な話ですが刃物は研げばまた使えます。

替え刃式も切れ味が戻るのであれば研ぎ直して使っ

た方が経済的です。

替え刃もするものは結構しますからね、

包丁を研げるのでしたら工具も同じようなものなの

で、捨てる前に一度チャレンジしてみてください。

で、手軽な研ぎ道具といえば

ダイヤモンドヤスリ。

切れがやや落ちて来た時やちょっとしたバリ取り用。

重度じゃなければこれで十分。

二、三度軽く撫でるだけで切れ味が戻るため、簡易

な包丁研ぎとしてもよく使われています。

摩耗が酷い場合は左の#150あたり。粒度が粗いの

ですぐに返りが出ます。

次に下の#300程度で仕上げてやれば、まぁまぁ切れ

るようにはなります。

ヤスリはいろんな形状があるので刃物によって使

い分けます。

平たいものは基本ストレートな刃、

半円や丸型はカーブ刃。パン切ナイフなど、うま

くいくかは別にしてこれで研ぐ方多いですよね。

ノコギリやバリカン等、刃と刃の隙間が狭い場合

は、右のようなひし形が使いやすい。

研ぎ道具も探すとけっこうありますから、いくつ

か紹介していきます。

洗ったあとは錆止めしておきます。

刃物が多少濡れていても水を追っ払って付着します。

水置換です。

鋏は刃が重なっているジョイントがあるので、洗え

ば隙間に水が残ります。

その水を追い出して付着するわけです。

ただノーマルタイプの556は石油系なので揮発するの

が早い。ので長期保管する場合は粘度があるスーパ

ー556、もしくは刃物用油がいいでしょう。

ただし556の場合プラスチックの劣化を早めるという

話もあるので、電動工具などではなるべくプラスチ

ックにかけないように。

因みに下のDXはノーマルに比べ、すべての能力が

二割アップされたものです。

浸透能力はこちらが数段上なので緩まないボルトナ

ットや機械の油差しで力を発揮します。

普段の手入れ

木ヤニがこびり付いた刃物は確実に切れ味が落ち

てます。

木ヤニには油系の洗浄剤を使います。

家庭用として定番なのがマジックリン。工具にも

けっこう使えます。

ただそれで楽に落ちない場合は写真のフォーミン

グクリーナーやヤニクリーンを使ってみましょう。

マジックリンの強力な奴だと思ってください。

使う前によく振って噴射。泡がどんどん膨らみま

す。

5分~10分程度放置すると汚れが浮いてきます。

ナイロン系のブラシで水をかけながら浮いた汚れ

を落とす。

泡での洗浄力はヤニクリーンですが、まぁどちら

も同じくらい落ちます。

刃物クリーナーの中で、この価格帯のものではこ

の二つが抜けてます。

ちなみにスチール製のワイヤーブラシは汚れがな

かなか落ちない場合に使うことはありますが本来

はサビ取り用です。

刃にやたら傷を付けるので、使わなくて済むので

したらそれに越したことはありません。

水研ぎサンドペーパー

紙ヤスリです。

回りを汚さず手軽に磨くならこれ。一枚百円もし

ません。

これは水をちょっと付けて磨きます。

水研ぎじゃないサンドペーパーもありますからご

注意を。

ペーパーの場合はゴムブロックやワインコルクな

どに巻いて磨きます。

弾力があるためカーブでの当たりがいいのです。

中には8000とか10000とか、超鏡面へと仕上がりま

す。鏡そのもの。

下の出刃は2000番を最後にしたものです。

擦り傷は少々残るんですが、2000でもある程度鏡

面にはなります。

例えば左のケース。

鋏は分解しない限り砥石ではうまく研げません。

小刃を付ける時は先にひし形ヤスリで軽く研ぐ。

この時傷が付くのでゴムに紙ヤスリの2000番を

巻いて磨きをかける。

※ゴムはホームセンターにいろんな形のものが

売ってます

要は弾力性のあるもの-ワインコルクでも可

粗目のヤスリ。

ガシガシ削るのに使います。

金属、木材、プラ。早く削りたいときに。

上のヤスリはまぁまぁ滑らかに削れるんですが、

下はかなり粗いので1ミリなどすぐです。

たとえば木材を切ったあと微妙に切り足りなか

った時はこれらで微調整します。

ガタついた移植ゴテやフォーク、スコップなど、

アバウトな削りで問題ない道具にも。

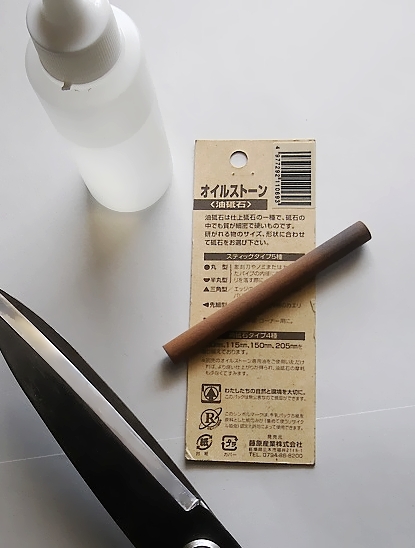

スティック型のオイルストーン。

油砥石です。

密度がかなり高く硬度があるため水よりも油の

方が相性がいい。

油で研ぐわけですから滑りがよく錆止めの効果

もあります。

チップソーは正直ダメ元。難しい。

切れなくなったチップは尖った先の摩耗が酷く、

いくつか欠けてもいるのでこれを蘇らせるのは

私たち素人では至難です。

チップのサイズが1.5ミリ前後、角度もチップご

とにばらばら。

おまけに超硬チップはかなり硬いので機械じゃ

ないとうまく研げません。

やや切れ味が戻る程度。次切れなくなったら投

了です。

確実にチップが擦り減っているので二度研ぐこ

とはありません。

普段あまり掃除しない部屋もいったん掃除をし出す

と止まらないってことがあります。

刃物研ぎも同じ。

普通研いで切れ味が戻ればそれで満足します。

しばらく使っているとまた切れ味が鈍る。

長切れする手立てはないかあれこれ探すわけです。

こうすればもっと切れるに違いない、こんな欲が出

てきます。

凄い砥石や研磨材を見つけてしまうと家中の刃物を

研ぎまくる。

ここまでは病気の一歩手前。つまり趣味の領域へと

入っています。

ウェスによるすり傷も許さないとなってくれば、こ

れはもう売り手側のプロの域です。

ただし家にある刃物は実用品ですからね、傷なんて

すぐに付きます。

研ぎだすとキリがないので適当なところで止めて

みるのがいいかもしれませんよ。