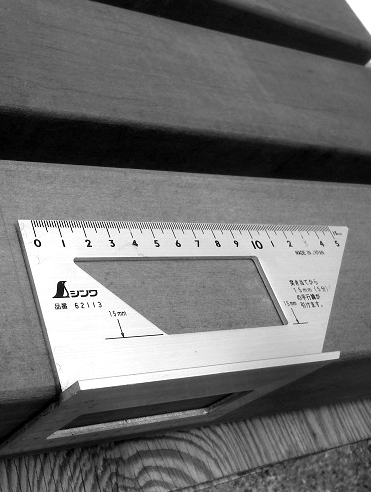

一発定規

例えば角材の罫書き。台付きスコヤは一面づつ線

を入れないといけないんですが、この定規は二面

に長く引けるため、線のリレーが楽。

使いやすい。

ちなみに一方向からリレーした場合、僅かにズレ

ることがあります。

ピタリと一致しないとこれは気分が悪い。

これを使うと正逆両面から引くことが簡単なため

線引きでのミスが起きにくい。

この定規は一辺の幅が6センチ。

これが9センチちょいなら絶賛クラスです。

耐久性の問題なんでしょう。

材質はアルミで目盛りがプリント。

安っぽい作りとは言え、かなり優秀です。

罫書き作業には台付きスコヤ同様、なくてはなら

ないものとなっています。

ポケットサイズ

罫書き作業には15センチのスコヤが最適だと思う

んですが、工具の精度などいろんなものを測る時

は小さい方が使いやすい。

右のは10センチ。台も一回り小さい。そのため軽

い。

ポケットに入れてさっと取り出し測れます。

シャツの胸ポケットに入るもっと小さいのもあっ

て、意外に使えるのがミニスコヤです。

ただし目盛り付きでないと便利さは半減する。

ちなみにこれらは松井精密。

松井精密さん曰く、もし精度に不安を感じたら無

償で検査するから送ってほしいと。

この会社も売ったら終りの商売はしていません。

自由型

角度を移すのに使います。

その他複雑なパーツを作るのに役に立つ。

DIYでこれを使いこなしている方はプロ級の腕

を持っているはずです。

簡単な工作物は直角や45度で組むことがほとんど。

ただ土台が絡む場合僅かな反りが出ていることも

あるので切り口が合わないことはざらにあります。

隙間が目立つようならこれの出番。

必要な時が必ずあるのであれば助けになります。

角度を拾いそのまま丸ノコの刃に移す。

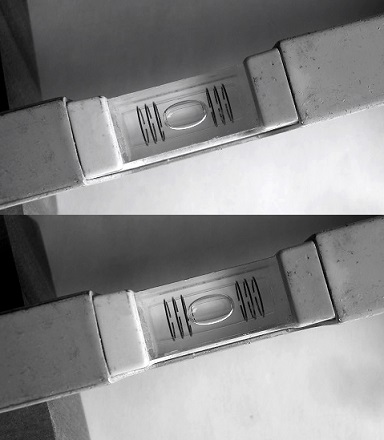

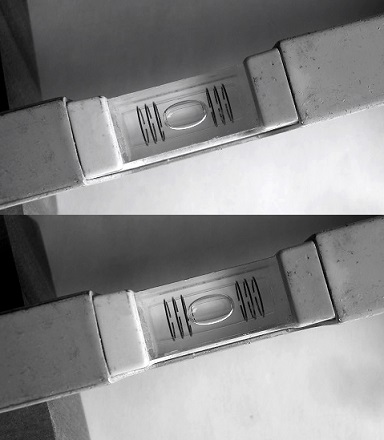

水平器

レベルを測る道具といえばまずは水平器です。

気泡が線の間のセンターに止まっていれば水平が

取れてます。※上の写真

「線と線の間から気泡がはみ出ていなければOK」

たまにこんな解説をする人がいるんですが、それ

は誤り。

たとえば下の写真。

気泡が線からギリギリはみ出していません。

この水平器の長さは40センチ弱。

線から出ていなくても、この位置では40センチで

2ミリの狂いが生じています。

それを基準に1m伸ばしてしまえば5ミリの狂いで

す。

2mで10ミリ、4mで20ミリ、距離を伸ばすほど狂

いが大きくなるのです。

ということで気泡の位置はセンターだということ

を覚えておきましょう。

台付きスコヤ

何を作るにも定規が要ります。中でも無いと困る

のが直角定規です。

店に行くとまず目に留まるのが差し金でしょう。

あれは本来勾配等、矩から様々な形を取るための

定規。

丸目や角目という目盛りが付いてるものは円周な

ど一発で分かるよう作られています。

ただ、使いこなすには相当深い知識が必要です。

扱い方が複雑。

熟練した職人だけが自在に操ることができます。

単純に直角を出したいのであればスコヤです。

DIYでの使用率はこちらの方が断トツ多い。

語源はスクエアから訛った語。

その名の通り垂直線を出すための定規であって、

材にぴたっと引っ掛かるので差し金よりは遥かに

使いやすい。

直角精度は10センチに対し0.1ミリ以内の誤差が

水準とされます。

0.1といえば髪の毛一本くらい、ほぼ直角。

しかし使い続けているうちにぶつけたり落とした

り、気温の変化でも狂いが出るから知らぬ間に誤

差以上に反っていることがあります。

定規に求めるのは正確さです。

自分が持っている定規がどれだけの精度なのか、

知って使う方がいい。

で、左のスコヤはその定規がどこまで正確かを見

るもの。スコヤを測るスコヤ。すべての90度を検

査できます。

JIS一級の精度を保証されていて、100ミリでの誤

差は0.015以内。

焼き入れしているため耐久性があり少々の衝撃に

も狂うことはない。

基準となる定規が一つあれば安心して使えるもの

か判断出来ます。

まぁ私たちは年がら年中定規を使っているので途

中どこかおかしいと気づくと定規をまず疑います。

そのために信頼出来る定規を一つ持つという話な

だけなんですが。

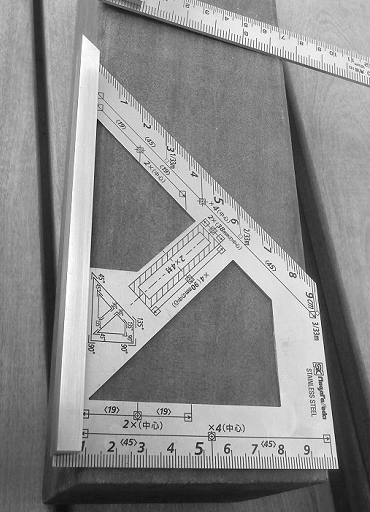

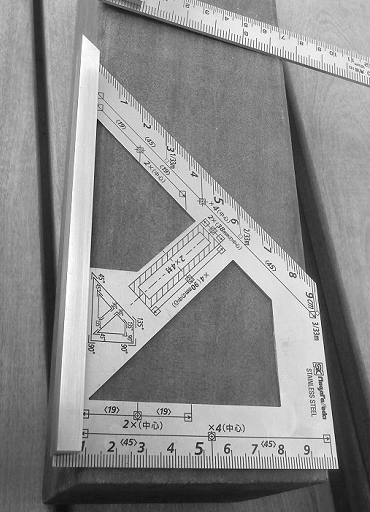

止め型スコヤ

このスコヤはツーバイ材をよく使う人用。

各ポイントにツーバイならではの寸法が彫られて

います。

うちではツーバイを使わないんですが、その理由

は雨ざらしでは速攻で傷むから。

なぜこれがあるかというと台の厚みです。

上の台付きスコヤの場合、引っ掛け幅は≒3ミリ。

写真のような面取りが大きい木材では引っ掛かり

が甘い。滑るんです。

この留め型スコヤは7ミリ。7ミリならちゃんと

引っ掛かる。

しかしちょっと厳しい事を言わせて貰えばこの定規、

目盛りが正確じゃない。

×4の位置が90の半分、45ミリらしいんですが、測

ると45.5。雑だ。

スケールである以上は目盛りが正確でないとね。

測るたびに0.5引けばいいんですが、まぁめんどく

さい定規だなと。

よく見ると初っ端の1ミリ目が太い。作りはしっか

りしているのにあと少し詰めが甘い。

全部がこんな風じゃないと思いますが、量産品はこ

んなことざらです。

幸い直角はほぼ合ってるから角度を拾うには問題あ

りません。

目盛りはちょっと当てにならないので目安というこ

とにしておいて

面取りの削りが大きい材専用、というところです。

ノギス

他のスケールでは測りにくいものを測ります。

外径、内径、深さ。目盛りが届く範囲ならなんだ

って測れる。

特にスライダーに付いている副尺目盛り。

0.05まできっちり測れるよう作っている。

これが凄い。

手動式のコンピュータかってくらい。

改良に改良を重ね今この形で落ち着いたんだろう

けど、この副尺を初めに思いついた人は紛れもな

い天才でしょう。

このノギス、工具箱の中には入れときたいもので

す。

ネジやボルト、あるいはキリ、これら呼び径なの

で正確な値を知りたい時に必要です。

※呼び径=例えば呼び径5ミリのネジを実寸で

測ると正確な5ミリではありません。

「ほぼ」 5ミリ。

もちろん不良品ではない。分かりやすい所で

いえばボルトとナット。

互いにピッタリ同じ径で作ってしまうと入り

ません。はめて回すためには遊びが要ります。

つまりは遊び。

呼び径、呼び寸、呼び強度。これら設計上の

基準であって呼称です。

裏に幅3ミリほどのデプスバーというのが付いて

いて、深さなど測れるようになっているんですが、

開けた穴の奥行きの確認など、使い道はそれぞれ。

まぁ便利です。

アナログ式は読むのに少し時間が掛かります。

デジタル式は一発。

ただし測り直すたびに小数が動くため、そこに拘

り過ぎるとアナログよりもっと時間が掛かるから

ほどほどに。

精密部品でなければ0.1の桁で良しとしましょう。

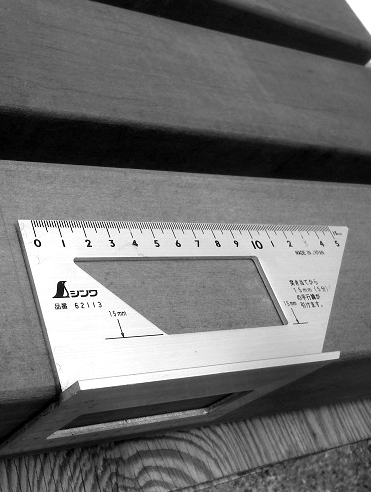

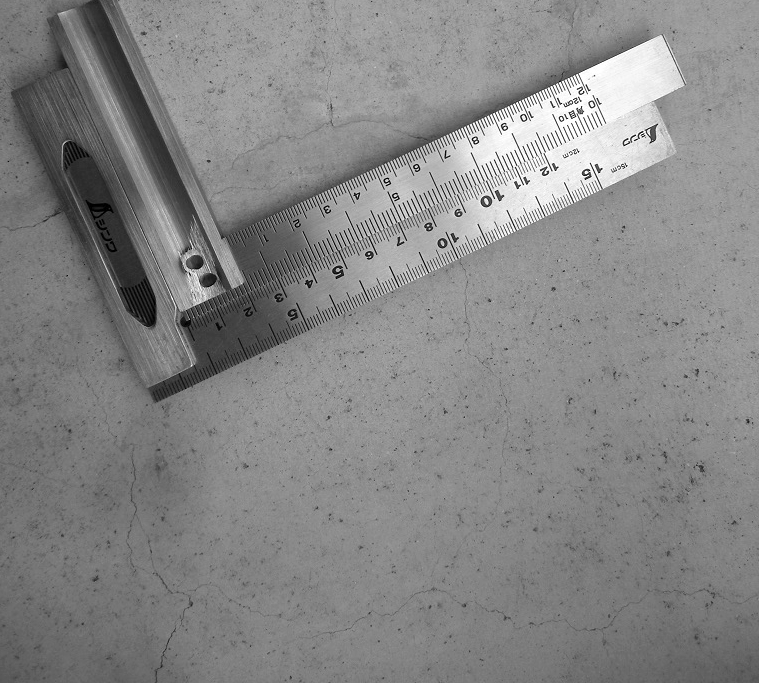

ストッパー

同じ幅を測るのに使うもの。

同じ寸法をいくつもマークする場合、いちいちス

ケールを伸ばしていては効率が悪い。

目盛りをその都度読む必要がないから手間が省け

ます。

丸ノコの刃がベースに平行かを確認するにもこの

ストッパーは役に立ちます。

刃の横っ面に定規をあてて、ストッパーをベース

の端にスライドさせる。

ベースの後ろと前がピタっと一致しているか正確

に分かります。

これはシンワ測定の鶴亀特選スコヤ。

工具を扱う店には必ず置いています。一番売れ

ているスコヤじゃないでしょうか。

目盛りがすべてミリなので使いやすい。

精度は0.1ミリ以内らしいんですが、二級の0.03

に重ねるとほぼ同じ。

モニターをバックに透かしてみるとほんの僅か光

が漏れる程度。

目盛りも狂いなし。ぴったり。

千円くらいでこの精度なら褒めるべきでしょう。

シンワは測る道具を売りにしているだけあって、

この価格帯の物でもちゃんと作っています。

測るに於いては信頼出来るメーカーです。

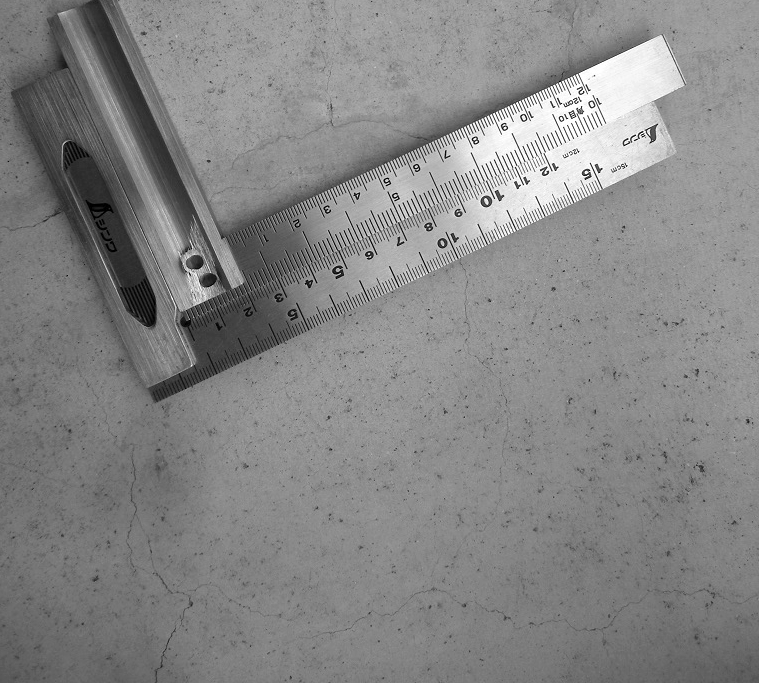

目盛り付きスコヤ

こちらは150の目盛り付き。

目盛りはあった方が便利です。

材に引っ掛けたところから読めるため、作業用と

してはこのタイプ。

外側の目盛りはミリじゃなく角目。

これは差し金の裏目に付いている目盛りと同じ。

正方形の一辺が仮に10センチなら、対角線にこの

目盛りを当てると10を指す。

円の直径をこの角目で測った場合、たとえば8の

位置ならその円の中で取れる最大の正方形は8セ

ンチ角ということになります。

角目を使う人には便利でしょうけど、使わない人

にとってはオマケか飾りかってところ。

裏にミリ目盛りが入っているから特別不便ではあ

りません。

欲しいのは内側の目盛りです。

精度はJIS二級で100ミリでの誤差は0.03以内。

これもかなり精度が高い。

こちらは焼き入れされてはいませんが、板が2ミ

リと厚く、接合部を特殊溶接で加工しているため

滅多なことでは狂わない。

失くさない限りは長く使えます。

正確な定規で罫書くとガイドや丸ノコの精度を知

ることが出来ます。

墨線通り切れればこの三つすべてが正確だと分か

る。

線から逸れるようならガイドと丸ノコのどちらか

に狂いがあるわけで、

少なくとも定規のせいではありません。原因を特

定しやすいのです。

精度の悪い定規を使うともっと狂う。

基準とするものがないからどれが狂っているのか

さえ分からない。

といっても完璧な定規など作れません。

誤差が0.000の定規をもし作れたとしても、少数

の桁を増やせば0.0002とか、どこかの桁で必ず数

値が現れます。

永久に0が続くことはありません。

まぁここまでの少数は実用としてまったく無意味

なものなんですが、厳密に言えば完璧な定規など

この世に存在しないという話。

これが0.1の桁となると話は変わります。

たとえば5mスケール。JIS一級のお墨付きが

あったとしても距離によって0.何ミリ~1.何ミリ

かの誤差はあります。

許容しないといけない範囲があるわけです。その

範囲を超えないものが正確な定規だということ。

正確な定規を使ったからと、必ずしも定規通り作

れるとは限りません。

たとえば木材。アルミとは違い反りや歪みがある

ため、どこかで調整しながら真っすぐに近づくよ

う作ります。

誤差の少ない定規を使うのは狂いが出ない、出さ

ないというよりも、

狂いを最小にしたいがためなのです。

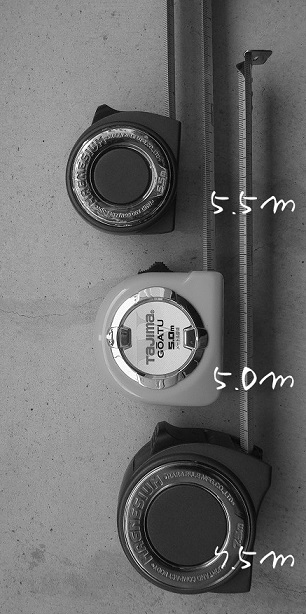

スケール

メジャーです。巻き尺ともいう。

安いものは五百円くらいからJIS一級のものがあ

ります。

ただし落とした時の衝撃に弱い。

爪がすぐに曲がる。

テープが薄いためぐにゃぐにゃして折れやすい。

目盛りのかすれが早く、テープも錆つきやすいの

で寿命は短い。

雨降りで使えば翌日にはもう錆びている。

私たちは耐久性があるのを選びます。

爪が強い、テープが強い、ケースが衝撃に強い。

もっと言えばテープの戻り。やや減速したものが

安全。

猛スピードで戻ってくると指を切ったり、爪にで

も当たればちょっとした激痛です。

タジマのロックシリーズなどはスケールの基準み

たいなものでこの条件を満たしています。

値段も手頃。昔から変わらぬレトロチックなスケ

ールがロックシリーズです。

どのスケールがいいのか分からない場合はタジマ

を選んでおけば問題ありません。

ちなみに左は原度器製。こちらも老舗メーカー。

テープはタジマほどではないんですが、サイズは

業界一を謳います。

上は原度器の 5.5m。真ん中はタジマの 5m。

並べると一目瞭然。タジマの 5mより原度器の5.5

の方がひと回り小さい。

3.5を持ってる感覚。

ただし小さいわりに重く感じ、手触りが今一つと

いう面はあります。

タジマの方は普通サイズ。使いにくいってことは

もちろんありません。

このスケールは剛厚テープが採用されていて、こ

れがけっこう強い。

私らは25ミリのテープ幅を使うんですが、水平に

伸ばした時ほとんどのものは 2mで折れます。

剛厚は2.6mは耐えてくれる。

長く伸ばす時ぐにゃぐにゃしないため 3mでも4m

でもスーっと送れる。

原度器の方は小さい以外、強いて言えば頑丈。

爪のぐらつきが少なくテープの動きも悪くはあり

ません。

がテープの質は平凡。以前よりは多少錆びにくく

なったかな、くらい。

まぁ小さくするためには厚いテープを使わないっ

てことでしょ。

とにかく小さいスケールを持ちたいと、こんな方

に向いてます。

極小サイズなら原度器、テープで選ぶならタジマ

ってことになりますかね。

その他のメーカーも使い勝手が微妙に違うってだ

けで、大した変わりはありません。

私たちはその微妙な差で選んでいるだけです。

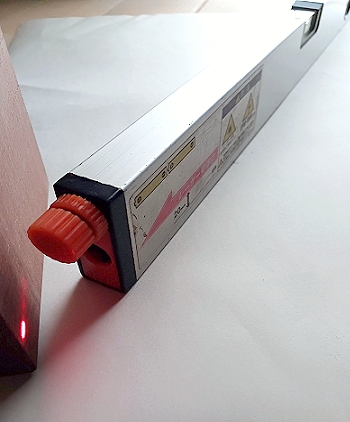

これはレーザー式の水平器。

10mほどなら屋外でも見えます。

水平器側が正確な水平を出しているかで精度にバ

ラツキが出ます。

墨出し器のように重力を利用した振り子式ではな

いので数m以内で使うのが無難でしょう。

DIYで、墨出し器までは買えないという方には

人気があったそうな。

安価な墨出し器が出回るようになってからは金物

屋ではあまり見かけなくなりました。

墨出し器

レベルを確実に出すには水が一番です。

バケツに水をためてチューブを引っ張り印を付け

るというあれです。

水を使っての測り方は何千年も前からの原始的な

方法ですが、水は何よりも正確です。

さすがに今の時代いい器材があるのでこの方法で

やる人は少ないんですが。

近い距離なら水平器と真っすぐの定規があれば事

足ります。

簡単なレベル出し程度は水平器でやれるのです。

水平器で届かない時は左のレーザー墨出し器。

手間が掛からず、簡単に墨が出せます。

50m以上飛ばせる土木系の測量レベルとまではい

きませんが、一般住宅の外周内でならこれで十分

測れます。

最近の墨出し器は性能がいい上に、かなりお安く

なっているので今ではDIYでもけっこう需要が

あるみたいです。

部屋のぐるりなんて一発で分かりますからね。

といってもあまりにも安価なものは近い距離でも

何ミリかの狂いがあるようなので、

正確さが欲しいのであればなるべく精度の高いも

のを選びましょう。

因みに私たちは10mで1ミリ以内の誤差のを使っ

ています。

測量といえばこのレベル。

かなり遠くまで測れる機器なのでDIYでは必要

ないものです。

四方10m以内でしたら墨出し器で十分。

ちなみにこちら本格的な土木造成で使われるトプ

コン-デジタルレベル。

1キロ先の誤差が±1ミリ。私らが使う墨出し器の

100倍の精度。

どの地点で測っているのか、距離まで正確に分か

るみたいです。

現場では既存のブロック等があるんですが、その

天端を測ってみると5mという短い距離で、端から

端まで10ミリ15ミリと狂っていた、なんてことが

時々あります。

20mの距離で14センチというケースもありました

かね。うちが見た中ではこれが記録です。

これは機械の精度だけの問題ではないので、いず

れも笑えない冗談です。

仕事が雑。

墨出しで間違えたとしても作る途中水平器を使っ

ていればすぐに気付くはずなんですけどね。

人の手で作るのですからほんの僅か誤差が出るの

は仕方ないにしても、それにも限度があるのです。