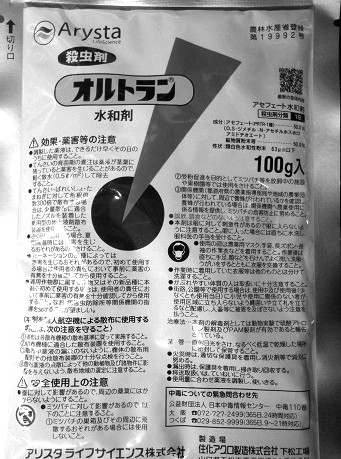

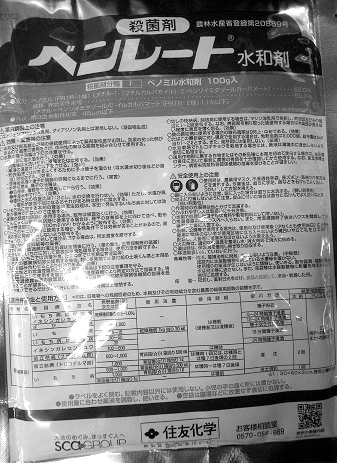

オルトラン

ここからは害虫の話です。

害虫予防でロングセラー商品はいろいろあります。

スミチオン、マラソンが有名で、このオルトラン

もその一つ。

殺虫剤もいろいろ、どれを使っていいか分からな

い場合、これらを手始めに試してみてください。

害虫を見つけた時、取り敢えずスプレー式の殺虫

剤を使うと思うんですが、潜んでいる虫を探すの

に苦労します。

虫は夜行性が多く、ヨトウムシなどは昼間どこか

に隠れていて、夜中植物を食い荒らす。

で、あらかじめこれを土に撒いたり葉に散布して

おくわけです。

葉や根をかじったり樹液を吸ったりする幼虫に効

く。

これを体内に取り込んだ植物は害虫にとって毒と

なり、葉を食べた幼虫を退治します。

ただし、これは益虫にも効いてしまうことがあり

ますからね、庭全体、大々的に散布する場合は慎

重に決めないといけません。

オルトランはタイプ別にいろんなのが出ています。

手軽に撒くなら顆粒タイプ、肥料を撒く要領でぱ

らぱらっと。

ただしオルトランは有機リン主体ではあるんです

が、タイプによってネオニコチノイド系の殺虫成

分が入ってるものがあるので使用する際は理解し

ておく必要があります。

この点は左の項でお話します。

スミチオン乳剤

住友化学・Amazon.co.jp: 住友スミチオン乳剤

日農:Amazon.co.jp: 日本農薬 スミチオン乳剤

40年以上の歴史がある定番中の定番殺虫剤。

有機リン系とはいえ、他の有機リン系農薬に比べ

て毒性が低いとされる。

昆虫に対しては強力な毒性を発揮するが人や動物

には安全だとしている。

スミチオンは「普通物」です。

農薬の分類には毒物、劇物、普通物の三つがあり、

普通物はその中でもっとも毒性が低い。

毒物や劇物は厳しい規制があって使用には資格や

許可が必要です。なので一般家庭で使う農薬には

ほとんど含まれていません。

以下スミチオンの特徴です。

・接触的に作用する

害虫の体に付着することで体内に浸透して駆除

できる

・食毒的に作用する

殺虫剤が植物の体に付着し、それを食べた害虫

を駆除する

・殺卵効果を持つ

卵が孵化する前に散布することで駆除できる

・広範囲に適用できる

多くの作物に使え特に果樹に対して優れている

・深達性

植物の体内に浸透し吸汁害虫にも効果がある

スミチオンの使用法は下のサイトで詳しく載って

います。

参照:スミチオン乳剤 (greenjapan.co.jp)

マラソン乳剤

参照:Amazon.co.jp: 住友化学 マラソン乳剤

こちらも有機リン系の定番殺虫剤です。

即効性。早ければ30分ほどで効果が現れ、翌日に

は退治できる。

アブラムシ、アザミウマ、アオムシ、コガネムシ、

ハダニ、カブラハバチ、カメムシ、カイガラムシ

など多くの害虫に使える。

残効性は短いが即効性が高いため迅速な駆除が出

来る。

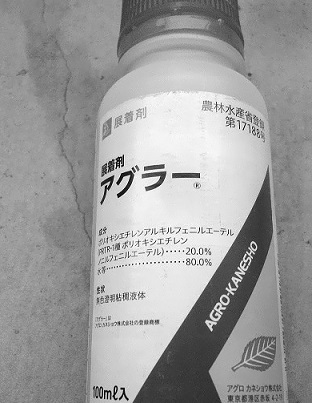

!希釈タイプは上で話したように展着剤が必要で

す。散布ムラがなくなり農薬効果が安定します。

展着剤を入れないと効果はあまり期待できません。

「この薬、全然効かない」というのは展着剤を入

れていなかったことが原因の一つとして考えられ

ます。

◆アブラムシ

植物の汁を吸って生きる害虫。植物害虫の代表み

たいな虫です。

体長2~4ミリ。

緑、黒、黄色などいろんな色のアブラムシがいる。

ウィルスを媒介することがあるので植物にとって

大きな被害となる。

分泌物がアリの好物なので、アリがアブラムシを

守る共生関係を築くことがある。

天敵はテントウムシが知られていますが他に寄生

バチやアブ、カゲロウなどの幼虫がアブラムシを

捕食する。

ガムテープで除去する方法が知られている。

◆ヨトウムシ

蛾です。ヨトウムシを漢字にすると夜盗虫。

夜行性で昼間は土の中や葉の裏に隠れ、夜になる

と食事するところからその名が付いた。

年に2~3度繁殖し、一度の産卵で数十から数百の

卵を産む。

種類によっていろんな体形や色を持つ。同じチョ

ウ目(鱗翅目-りんしもく)に属するモンシロチョ

ウなどの幼虫(アオムシ)と見分けが付きにくい

んですが、ヨトウムシに効く薬であれば大体は効

きます。

天敵・カエル、ヤモリ、小鳥、クモ、ムカデ、ア

シナガバチなど。

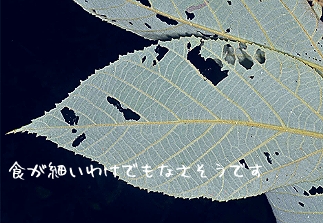

◆コナガ

コナガも蛾の仲間なのでイモムシの形態です。

成長すると葉脈を残して食害する。

体長6~15ミリ。

孵化した幼虫は葉の内部から食べ始める。

キャベツやブロッコリーなどのアブラナ科の植物

が好きで、薬剤に比較的抵抗性があるため防除が

難しい。

なのでマルチやネットを使用することが多い。

天敵・クモ、ハサミムシ、小鳥、寄生バチ、ゴミ

ムシなど。

◆アザミウマ

これも植物の汁を吸う吸汁害虫で、葉、花、果実

を食べる。

体長1~2ミリ。4月~10月にかけて発生する。

繁殖力が強く年に5~10回以上も発生し、一匹の

メスが一生に百個の卵を産む。

吸汁によって葉が変色したり縮れたり傷を付けた

り奇形などの被害が出る。

またウィルスを媒介することがある。

卵は植物体内に産み付けられサナギは土の中に潜

るため農薬が効き辛く厄介な害虫です。

天敵・ダニやカメムシ。

◆コナジラミ

同じく吸汁害虫です。

温室や暖かい地域で見られ、特に夏場に多い。

体長は≒1ミリ。

卵から成虫になるまでひと月以内。温度が高いほ

ど早く成長する。

フンが原因ですす病を引き起こし葉や果実を汚す。

すす病と黒星病はよく似てます。

すす病はこの虫に限らずカイガラムシやアブラム

シなどの吸汁害虫のフンでも起きます。

それらのフンがカビの栄養素となってすす病を発

生させる。

またウィルスを媒介することがある。

繁殖力が強いため見つけたら早期の防除が重要で

す。

天敵・ツヤコバチ、タバコカスミカメ、クサカゲ

ロウなど。

ウィルス

ウィルスを媒介するとは・・、たまに虫自体が生

まれつきウィルスを持ってるかのように、その虫

を見たらウィルスが広がると解説する方がいるん

ですが、そうではなく、

汁を吸う虫はウィルスに感染した植物を吸い、そ

の後健康な植物の汁を吸うことでウィルスを広げ

るのです。

ジュラシックパークに出てくる蚊ですね。

なので吸汁害虫を見つけたからといって、必ずし

もウィルスに感染するのではありませんよ。

ちなみにウィルスに感染した植物は、引っこ抜い

て処分するしかありません。

植物性のウィルスに効く特効薬がないのです。

これは動物のような免疫システムを植物が持って

いないから作りようがないのです。

感染拡大を防ぐために早期に取り除き、付着した

であろう道具など消毒しておく必要があります。

殺虫剤の話

殺虫剤にはいろいろな系統があるんですがおもな

ものに

◆カーバメイト系

神経系に作用し即効性があるが残効性が短い。

そのため有機リン系よりも毒性が低い。

しかし残効性が短い分、野菜や果樹には安全性

が高いとされる。

バイデート、ランネート等。

アブラムシ、ヨトウムシ、アザミウマに効く。

◆有機リン系

神経系に作用し即効性がある。

右のオルトラン、マラソン、スミチオン、ダイ

アジン等。

アプラムシ、ヨトウムシ、ノミやダニ、ゴキブ

リ、ハエ、蚊等に効く。

◆ネオニコチノイド系

神経系に作用し、残効性が非常に長い。植物

の体内へ入り長期間薬効が続くのです。

そのため有機リン系より効果があるとされ多く

の農家で使用されている。

農薬はミツバチやトンボなどの有用昆虫にも効

いてしまうんですが、残効性が長い農薬ほど被

害を大きくします。

なので使用にはよほど注意しないといけない。

ネオニコ系農薬は7種。カッコはおもな商品。

イミダクロプリド(アドマイヤ)、

クロチアニジン(ダントツ)、

アセタミブリド(モスピラン)、

ジノテフラン(スタークル、アルバリン)、

ニテンピラム(ベストガード)、

チアクロプリド(バリアード)、

チアメトキサム(アクタラ)

アブラムシ、コナジラミ、カメムシ、アザミウ

マ、ハエ、蛾、シンクイムシ、カミキリムシ、

カイガラムシなどに効く。

これら毒性が強いのが特徴です。

有機リン系とネオニコ系を比べた時にそれぞれ異

なる毒性のため比較するのは難しいんですが、

有機リン系はネオニコより分解が早く残効性が短

いとされます。

ネオニコ系は即効性のあるものとないものがある

ので一概にはいえませんが、ネオニコの特徴とし

て挙げられるのは植物への浸透性が早く残効性が

長いため長期間効果が続くという点です。

ネオニコの方が毒性が強いという単純な話ではな

く、一つには有機リン系に抵抗力を持つ虫に効果

があるため、有機リン系で効かない場合にネオニ

コ系を使うと効くという。

先ほど話したオルトランもこんな理由からバージ

ョンアップとしてネオニコを入れ始めたんだと思

います。

ネオニコについては農薬業界、農家、環境保護団

体や学者の間でかなり議論がなされてます。

そのあたり少しだけ触れておきます。

問題視されるネオニコ系農薬

90年代初めにネオニコが日本で登録されるとコメ

農家で空中散布が始りました。

空中散布は風の影響で農地以外の広範囲に飛散し

ます。

そのため通常より高濃度の希釈倍数で設定される

ので基準値を超えるリスクが出ます。

とある地域ではその残留農薬が河川から湖に流れ

込んだことでプランクトンが激減し、それを餌に

していた数種もの魚や小動物が突然いなくなった

という話です。

だいぶ前に世界中でミツバチの姿が見えなくなっ

たと大きく報道されたんですが、覚えている方も

いると思います。

ミツバチの大量死はどうやらこのネオニコが関わ

っている可能性が高いとされ湖での出来事も疑わ

れたのです。

残留農薬が長期に効くものですから、とばっちり

を受ける有用な小動物たちがいるわけです。

ミツバチを例に取ると、ネオニコ系農薬は神経系

を狂わせる作用があるため帰巣本能を奪ってしま

うのです。

働きバチたちが巣に帰れなくなればコロニーが崩

壊します。

ミツバチは世界中の農作物の三割以上を受粉媒介

しているようなので、もしミツバチがいなくなれ

ば私たちの食卓に大きな打撃を与えます。ハチミ

ツが食べられなくなるだけではありません。

食物連鎖の底辺にいるプランクトンが激減すれば

水生昆虫や魚や鳥類、すべての生き物にも影響し

ます。

生態系が大きく崩れる危険性があるとそう指摘す

る研究者がたくさん現れたのです。

ネオニコ散布が始った時期とそれら小動物の急激

な減少の時期とが重なっていたわけです。

その報告が一因となって欧米では只事ではないと

いう話になり、疑わしい農薬に対し使用規制が強

化されました。

EUでは主要5種類のうち3種類を原則使用禁止。

フランスではさらに厳しく5種類すべてを使用禁

止、ドイツはネオニコ系7種類すべて使用禁止と

しました。

アメリカではネオニコ系農薬商品12種の登録が取

り消され、アジアでは台湾、韓国で3種類が使用

制限されました。

日本はというと安全性を再評価して審査中とのこ

とです。

各国では「疑わしいものは使わせない」としての

規制だったんですが、

日本は立ち止まって検証するのではなく使用を続

けさせながらの再評価です。

再評価といっても農薬会社の資料に依存していれ

ば見直されるということは考えにくいんですが、

まぁ確たる根拠が見つかることがあれば何らかの

規制が掛かるかもしれません。

ただし相当な時間が掛かるでしょうね。

日本では規制されていないとしても世界各国では

規制された農薬という事実があるわけですから家

庭菜園では観賞用植物には使えても、食にする菜

園においてはなるべく使わない方がいいとう結論

になります。

問題なのは残効性がとても長いということ。

有機リン系が数日から1、2週間とすればネオニコ

系は数週間から1、2か月以上。製品や作物によっ

ては100日以上というものもあるみたいです。

定期的な散布を続ければ農薬の成分が消えること

なく植物の体内に高濃度で残っているかもしれな

い。

であれば野菜や果樹には正直使いたくはないでし

ょう。

農薬会社や農家の立場としては収穫量や虫食いの

被害のない品質を確保するためにネオニコに頼ら

ざる得ない。

人の健康や環境を考える側はネオニコには問題が

あるとしているのが現在の状況です。

こういう話は家庭菜園をする方は知っておいた方

が良いので詳しく知りたい方は「ネオニコ」で検

索していろいろ調べてみてください。

では人体に影響の少ないものに何があるのか。

◆ピレスロイド系

同じく神経系に作用する。蚊やハエ用のスプレ

ーでお馴染みです。

虫には毒性を発揮するが人体にはほぼ影響がな

いとされる。

これが意外に毛虫などによく効くのです。

あと気門封鎖系やBT剤というのがあって、これ

は毒性を持ちません。

◆気門封鎖系

気門とは呼吸口。呼吸を封鎖して窒息死させる。

フーモン、アカリタッチ乳剤等。

アブラムシ、ハダニ、コナジラミなどに効く。

植物油やデンプンを使うので人や環境に対する

影響が少ない。

◆BT剤(バチルスチューリンゲンシス剤)

細菌を使った生物農薬です。害虫の消化管に作

用する。

アオムシ、ヨトウムシ、コナガの幼虫や、蛾な

どに効く。

細菌農薬と聞くと抵抗を感じるかもしれません

が昆虫の消化管にだけに作用し、哺乳類には影

響はないという。

人や環境への負荷が少なく有機農業で使用され

る。

ざっとこんなところですが、殺虫剤は植物の体内

に浸透するので菜園をする方はそこを心配します。

殺虫剤を使うときは使用方法と適量を厳守する。

収穫までに一定の期間を置くこと。そうすること

で残留農薬が基準値以下に減少する。

収穫したものはよく洗うこと。

などなど守れば人に対する有害リスクは低いとさ

れます。

問題のある農薬でない限り、家庭でたまに少量使

う分にはそれほど危険ではないと言われています。

しかし残集農薬は必ずしも消滅するとは限らない

ため、完璧な安全を求める有機栽培を実践したい

場合は毒性のない気門封鎖系やBT剤を使うのが

良いと思います。

危険なケムシ

チョウ目の幼虫には毒針を持つ毛虫がいます。

毛虫の多くは蛾の幼虫です。すべての毛虫が毒を

持っているわけでなく、その内の1~2%が毒を持

っているといわれています。

毛虫は草木にいることが多い虫です。庭木や果樹、

木質化する草花に食害を見つけたときは必ず近く

に隠れていると思ってください。

◆ドクガ

ドクガ科の毛虫に触れると皮膚が赤く腫れあがり

かぶれます。

かゆみが一週間以上続くこともある。

この毛を毒針毛(どくしんもう)と呼び、風や衝撃

によって飛散することもあるので見つけたら即刻

退治しないといけない。

おおよそ6月から8月にかけて成虫が発生するとい

うので幼虫は7月以降に見られると思います。

成長すれば体長4センチを超えることがあるので

比較的見つけやすい害虫です。

ブナ科、バラ科、果樹などいろんなところに出没

する。

カシ、シイ、クヌギ、コナラ、サクラ、ウメ、

ツバキ、サザンカ、カキノキなど。

天敵・鳥類、寄生バチやアシナガバチらのハチ類、

クモ、カマキリなど。

◆チャドクガ

ドクガの仲間なので触れた時の症状は同じです。

年に二回、5~6月、8~9月頃に発生。

おもにツバキ科を好む。

ツバキ、サザンカ、ナツツバキ、茶の木など。

せん定どきに非常に厄介な虫です。

チャドクガを知らない庭師はもぐりだと揶揄され、

それだけ有名なドクガなのです。

◆イラガ

毛虫の中でもっとも恐れらているのがイラガです。

イラガは「刺蛾」と書き、毒針毛ではなく毒棘(

どくきょく)という毒針を持っている。

毛に見えるため毛虫と呼ばれていますが実は棘。

触れると皮膚に毒液を注入。

刺された瞬間、痛いを通り越して脳天まで電気が

走る。

私も一度親指を刺されたんですが刺された部分か

ら汗が吹き出しましたからね。

ぬぐってもぬぐってもじわじわとまた出てくる。

たぶん細胞がビックリして慌てて体温を下げよう

と冷やしにかかったんでしょう。

まぁなかなか経験出来ない痛みです。丸一日激し

い痛みが続き二日目から徐々に和らいでいく。

成虫は6~9月に出現し幼虫は7~10月に見られる。

秋に繭を作り春になるとサナギ化し、初夏に成虫

となって羽化する。

広葉樹や果樹に集団で活動することが多い。

クヌギ、ケヤキ、モミジ、カシ、ヤマボウシ、

ブルーベリー、カキ、茶の木、ミカン等、ほとん

どの庭木にいるといってもいいでしょう。

◆ヤバい奴

中にはこんなイラガもいます。

虫嫌いな方がこんなのに出くわすとたぶん悲鳴を

上げるでしょう。

しかし子供が見るとこの複雑さが興味をそそる。

見る人によっては美しいとも感じるようで、これ

はアートだという人もいます。

毒袋を異常に大きくして毒針で完全武装。

進化の過程で天敵からよほどひどい目に遭ったに

違いない。

しかし敵も毒針に対し耐性を獲得するので防御の

ための進化は止まることはない。

この先どんな姿に変態するのか、虫好きな方にと

ってはたまらないかも。

ちなみにイラガの成虫は無毒です。口がなく何も

食べないため害もありません。

何も食べず、幼虫時代に蓄えた栄養だけで過ごし

ます。

そのため成虫になってからの寿命は≒10日。

繁殖のためだけに成虫になり短い生涯を終えます。

害虫か?益虫か?

◆キアゲハ

蝶は成虫になれば益虫に変わります。

花の蜜を吸いながら受粉を助けますからね、自然

界においては必要とされる虫です。

まぁアゲハの幼虫なんて滅多にいるわけじゃない

んですが、もし見つけたら珍しいことなので駆除

するのに抵抗がある方もいます。

小学生のお子さんがいれば虫かごにでも入れて育

ててみるのもいいかもしれません。

どうやって変態していくのか、生命の不思議さを

学べますからね。

成虫になったら庭に放してあげると草花の受粉を

助けてくれますよ。

◆ナナホシテントウ

アブラムシやハダニなど小さな害虫を餌としてい

るので益虫の中でも特に頼もしい虫として認識さ

れている。

ただしテントウムシの中にもナス科など植物の葉

や実を食べる草食性の種がいて、必ずしもテント

ウムシすべてが益虫とはいえません。

テントウムシダマシとかいうニジュウヤホシテン

トウです↓

ニジュウヤホシの名は24の斑点から付けられたそ

うですが、実際には22個。

ナス科の野菜といえばナス、トマト、ピーマン、

ジャガイモ。家庭菜園でも作る野菜です。

テントウムシがアブラムシ退治にやって来たと喜

ぶ前に、一応本物のテントウムシなのか確認して

おきましょう。

ニジュウヤホシなら泥棒に留守番を頼んで有難が

ってるようなものですから。

生態は食以外他のテントウムシとほぼ同じです。

上はナナホシテントウの幼虫。

テントウムシの生態について少し。

羽を持つ昆虫の多くは幼虫と成虫で違う食性を持

ちます。

しかしテントウムシは幼虫から成虫になるまで一

貫して肉食がメインです。

幼虫の時からアブラムシの天敵として存在するん

ですからある意味どう猛な虫だといえます。

といっても敵がいないわけではない。

鳥、クモ、カマキリ、寄生バチなどですがその防

御方法が面白く、襲われた時に死んだふりして黄

色い液体を分泌する。

その液体は異臭を放ち苦味を持つため途中で諦め

る敵もいるという。

農業科学でもこのテントウムシを生物農薬として

利用しているそうな。

小動物としての生き物なのに農薬と名付けるのが

よく分からないんですが、

これが成虫になると飛んでいってしまうので幼虫

の期間だけしか効果がないみたいですw

そりゃそうでしょみたいな。

それを解決するためどっかの農業高校では飛んで

しまわないよう何かの方法で羽を接着剤でくっつ

けて、寿命が尽きるまで地べたで働かせる研究を

したそうです。

なかなかえぐい方法ですけどそれが特許を取って

商売になったというんですからこれはこれで凄い

成果です。

まぁ科学では私たちには理解できないことを繰り

返し実験してるみたいですけど、

家庭菜園でこの幼虫をもし見かけたら、なるべく

そっとしといてやりましょう。

◆ホウジャク

参照:File:Hummingbird Clearwing Moth No2

(18916503236).jpg - Wikimedia Commons

蛾です。多くの蛾は蝶と同様に巻き尺のようなス

トロー口を持ち花の蜜を吸います。

この中で花粉媒介をする蛾もいますから、種によ

っては益虫となります。

この蛾はスズメガ科の仲間で、空中で静止できる

ホバリング能力を持ち、花の蜜を効率的に吸うこ

とが出来る。

この能力を持つ蛾をホウジャク(蜂雀)と呼ぶ。

蜂のように空中で静止し、雀のようなすばしっこ

さからその名が付いた。

蜜を吸う姿がハチドリにそっくりなところから別

名ハチドリ蛾とも呼ばれます。

参照:Oruga de esfinge abejorro-HEMARIS

(14570205537) Wikimedia Commons

幼虫はイモムシらしい姿。

ホウジャクは不快な蛾ということはなく特殊能力

を持つユニークさがあるため、この種もアゲハと

同じようにけっこう飼われているようです。

卵から出て蛹になるまでの間に容姿が少しづつ変

わる。

シンゴジラの冒頭のシーンをリアルに見ているよ

うな気分にさせるでしょう。

口が退化した成虫の寿命は10日ほどですが、口を

持つこのような成虫はだいたい1~2か月の寿命

だといいます。

農薬は人や環境への影響を考えて慎重に扱わない

といけません。

中には危険な農薬がありますからね、使う前に検

索して評判を知っておくことです。

農薬を怖がる方の大体は「使ったことがないから」

です。

どれが何に効くか、どうやって作るか、それを知

れば怖いことはないです。

たとえば芝生にパッチ病が発生した時に、伺って

作り方とやり方を教えます。

一週間から二週間ほどで効果が出てきます。

驚くわけです。見る見るうちに治るんですから。

やり方さえ覚えれば今後自分でも出来ますから怖

がらず実践してみてください。

注意点がいくつかあるので説明します。

まず初めに服装から。

液が掛からない長袖で作業する。

メガネをかけること。マスクも着用。

風で顔に飛散するので風が強い日は避けること。

これは近隣へ飛ばさない配慮でもあります。

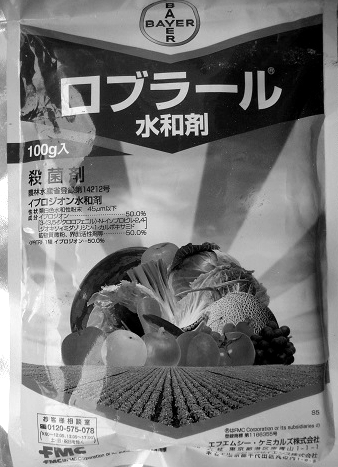

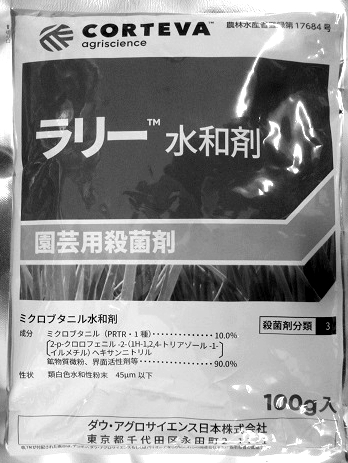

で、左のロブラールを一つ例に挙げます。この薬

は芝のパッチ病に効きます。

もちろん野菜や草花の葉腐れ病やカビ病等にも使

えます。これらは悪性の糸状菌ですね。

各メーカー、いろんなものを出しているのでこれ

じゃないと駄目だというのではありません。

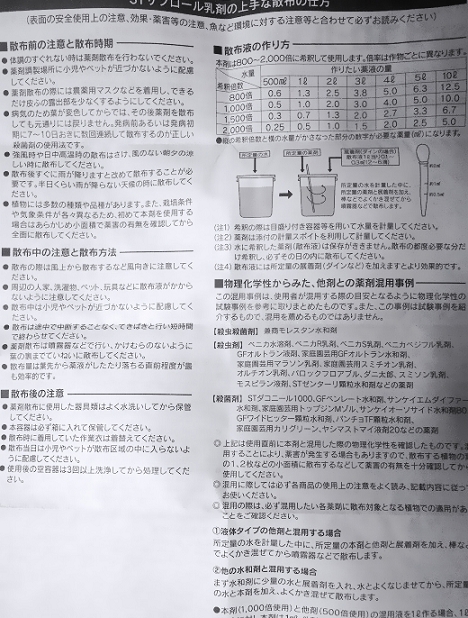

水和剤は水に溶かして使うもの。

粉末や乳液とがあります。写真は粉末。

説明書に何倍の水に溶かして使うか書いています。

噴霧器のタンクへ水を入れ、水和剤を少量の水で

溶かしてから入れる。

このとき展着剤も入れておきます。※後述

容器を振ったり棒などでよくかき混ぜる。

ロブラールの場合、パッチ病なら1000~1500倍。

1Lの場合1g、10Lでは10g。

やや薄くなるのは構わないけれど、濃くなるのは

避けること。

計量スプーンや1gから量れるハカリが要ります。

適当ではいけません。

間違えて1Ⅼに対し10gでやってしまうと十倍の

濃度となり、効き過ぎて障害となります。

水を吸い上げるのを阻害され枯れることがあるの

でご注意を。

なので希釈倍数は守ってください。

一番怖いのは希釈倍数の間違いです。人も一日三

錠のくすりを三十錠飲むことは出来ませんよ。

もう一つ。

同じ薬ばかり使っていると病菌はその薬に対して

抵抗力を持ちます。

これを耐性菌といいます。

軽い症状なら1~2回やれば大体は治るんですが、

その後何度も出てくる場合や効かない場合は耐性

菌が原因かもしれない。

同じ薬を使い続けても効かないのです。

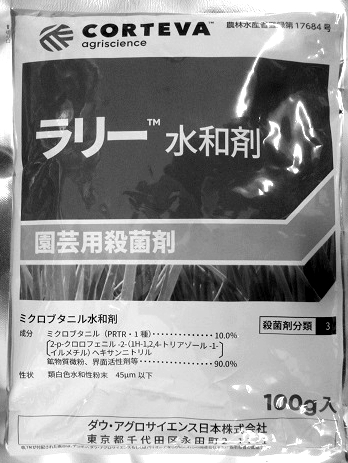

で、下のベンレートやラリーを使い分けるのです。

耐性菌への対策は他系統の何種もの殺菌剤を交互

に使い分ける。

一つの薬剤に菌が慣れるのを防ぐのです。

害虫もそうです。たとえば害虫予防で有名なオル

トラン。そればかり使っていると抵抗力がつく虫

がいる。

なので他系統の殺虫剤とローテーションを組むわ

けです。

こういった農薬は症状が軽い内に早めに散布する

と効果的です。

見つけたら即散布する。遅れると長引きます。

芝生の項でも話したんですが、パッチは同じ箇所

に何度も出てくることがあります。

今年もまた出て来たというのはよくある話。

病気はだいたい雨期が多いので、雨期に入る前に

散布しておけば予防ができる。

殺菌剤は基本的に予防散布ですよ。

治療においても発病し出した初期の病気に対して

は止めることが出来るんですが、

病気がかなり進んだ植物は治せないと思ってくだ

さい。

Zボルドー剤

この薬剤は予防するための殺菌剤です。

発病してから散布しても効果はほとんどない。し

かし予防には優れている。

特筆すべき点は耐性菌が発生しにくいのです。

硫酸銅と消石灰が主成分であるため化学合成され

た農薬ではありません。

なので土壌や水質への負荷が少なく安全。

有機栽培でも長年にわたり使い続けられています。

ただし有益な糸状菌にも効いてしまうので必要最

小限に使用します。

治療と予防ができる薬剤なのか、予防しかできな

い薬剤なのか説明書をよく読んで選んでください。

説明書で分からなければ発売元に電話して聞く。

販売店で聞くよりも詳しく丁寧に教えてくれます。

消毒の話です。

植物は害虫や病菌の攻撃を受けると気温の変化や

乾燥に対する耐性がなくなり弱まります。

街の中では生態系のバランスが崩れています。山

のように病菌に対抗する土壌菌が少なく害虫の天

敵も少ない。

となれば人の手で対処しなければいけません。

殺菌剤や殺虫剤の散布で予防したり治療したり退

治したり、薬剤を使うことになります。

農薬ですね。

即退治するためには農薬散布が一番効果的です。

無農薬と有機農薬

野菜の場合、残留農薬の心配から無農薬、もしく

は人体に影響が少ない有機農薬が推奨されます。

野菜はとにかく農薬を撒く頻度が多いですからね、

科学農薬を使わないに越したことはありません。

しかし有機栽培で作っているという農家でも場合

によっては科学農薬を使わざるを得ないケースも

あります。

完全な無農薬となれば相当な知識がないと難しい

話です。

基本的には有機栽培を目指す、くらいのつもりで

始めていくのがいいと思います。

観賞用植物の場合も、食べることがないので必ず

しもこだわることはありません。

害虫、病菌、あるいは雑草。庭にはたくさんの敵

がいます。

自然治癒や手作業での退治では限界と感じること

があるでしょう。症状が見えたら即刻対処しない

と手遅れとなります。

どこに潜んでいるのか分からない敵には薬剤に頼

ることになるのです。

スプレー式駆除剤

虫は体形が小さいうちは集団で活動するんですが、

体が大きくなるにつれそれぞればらばらになって

単独行動に移ります。

楽に駆除できるのは集団でいる時です。

いっきに駆除できるので見つけたら早めに退治す

ることを勧めますよ。

環境のことを考え、割りばしで捕殺する手もある

んですが、毒蛾のような幼虫は皮膚に触れると危

険ですから手っ取り早いのはスプレー剤での駆除

です。

粉末や乳剤のように作る手間がいらない。ただし

コストはスプレー剤の方がうんと高く付きます。

なくなるのが速いですからね、粉末や乳剤なら一、

二年でなくなることはないです。

スプレー式の殺虫剤はどの虫に効くか調べた上で

買うことです。

ピレスロイド系の殺虫剤がいいと思います。

ピレスロイド系は昆虫にはよく効き、人やペット

にはほとんど無害なので比較的安全に使えます。

◆アース製薬・アースガーデン

参照:Amazon.co.jp: アースガーデン

ピレスロイド系殺虫剤。

チャドクガなどの小型や大型の毛虫に効く。離れ

た距離でもジェットで噴射できます。

何度も繰り返し使う場合は他系統の殺虫剤とロー

テーションを組んで交互に使うと耐性虫にも効き

ます。

ピレスロイド系にも異なる成分のピレスロイドが

あるのでそれを使えば耐性虫に効くことがありま

す。

確実なのは有機リン系などの異なる化学系統の殺

虫剤でのローテーションです。

スプレー剤の中には強力なものが売っています。

速攻で退治できる。

なぜそんなに効くかというと上で紹介したネオニ

コチノイド系の成分が入っているから。

◆住友化学・ベニカXネクスト

参照:Amazon.co.jp:ベニカXネクストスプレー

これは殺菌と殺虫に使えるスプレー剤です。

化学成分と物理成分を組み合わせています。化学

成分の毒をもって直接攻撃し、害虫の呼吸を止め

たりする物理成分で相乗効果を発揮する。

害虫にも効く、菌にも効く、予防も出来ると三拍

子揃った優れモノです。

ただし強力なので扱いに注意。

この内の成分の一つにクロチアニジンというネオ

ニコ系の強いのが含まれているため、当然ながら

効きがいいわけです。

上でも話したようにネオニコは植物の体内に浸透

し残効性がとても長い。

EUで禁止された三種類の中にこのクロチアニジ

ンが入っていることから、ネオニコ系の中では格

上の成分だと思っていいでしょう。

部分的にシュッシュとやるスプレーですから観賞

用植物でなら問題ないと思いますが、

野菜や果樹に噴き掛けるのはどうなんでしょう。

少なくても収穫間近の青果物には使わない方が良

いと思います。

メーカーもそのあたり研究の上安全だとの認識で

販売してるんですが、

各国の対応を見て安全性をどう担保してるのか説

明が足りていないだけに不安を感じる方はいるは

ずです。

そこを心配する方は残効性の短いピレスロイド系

のスプレー剤を使うか、

または残効性が比較的短いスミチオンやマラソン

などの有機リン系までにしておいた方がいいよう

な気がします。

ちなみにスミチオン等の作る薬剤の場合、少量散

布するのであればスプレー容器を勧めます。

いちいち噴霧器を出して、使ったあとの掃除も面

倒です。

効率を考えて薬剤専用のを一つ用意しておきまし

ょう。

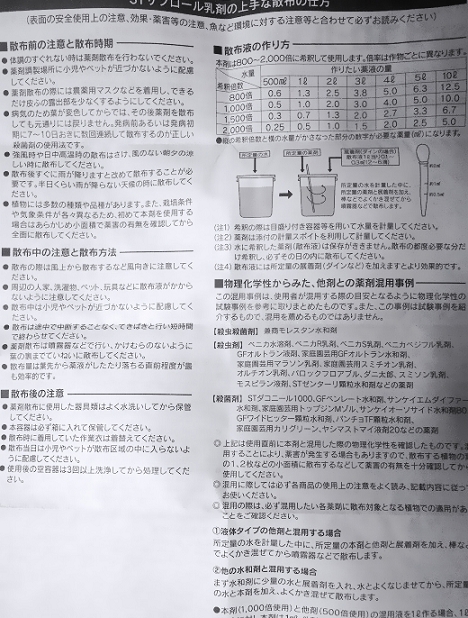

説明書

農薬を使う場合、説明書をきちん読んでから使う

ことです。

どんな植物にどんな症状に効くか、

希釈倍数、液量、やるタイミング、回数の限度等、

詳細に書かれています。

口に入れる野菜や果実は制限を設けています。

収穫前の何日前までにやっていいか、確認した上

での散布を心掛けてください。

農薬全般、共通する注意点のいくつか紹介します。

・連続して使う場合は一週間~二週間は間を置く

・雨の日や高温となる日中にはやらない、流され

たり乾き過ぎると効果減

・散布した当日は子供やペットを近付けない

・作った散布液は保存できないので大量に作らな

いこと

・散布した後の容器は水でしつこいほどよく洗う

・他の薬剤と一緒に溶かして使う時は推奨するも

の以外は入れない

農薬の話はまずはこのくらいです。

観賞用植物の場合守るべきことを守れば怖がるこ

とはありません。

蚊やゴキブリ目掛けて噴射する殺虫剤も農薬です

からね、農薬はどの家庭にもあるものです。

うちで植える草花はハーブが多いためか、病気で

殺菌剤を使うケースは滅多にありません。ハーブ

は防衛能力が高いのです。

因みにハーブには蚊が嫌う成分を持つものが多い

ので、ハーブの多い庭は蚊が少ないのです。

というようにやたら農薬を使うことはないけれど、

しかし芝は刈込み不足等の油断で蒸されてしまい、

パッチ病が発生することがあります。

どうしても薬剤散布が必要となる時が来るかもし

れませんから、芝をやる方は農薬の知識を入れて

おかないといけません。

ガーデニングを楽しむためには敵を知ることです。

対処法を知っていれば慌てることはないし、病気

が起きる原因が分かっていれば普段から気を付け

るべき育て方が出来ます。

ステップを踏みながら正しい知識を一つづつ覚え

ていってください。

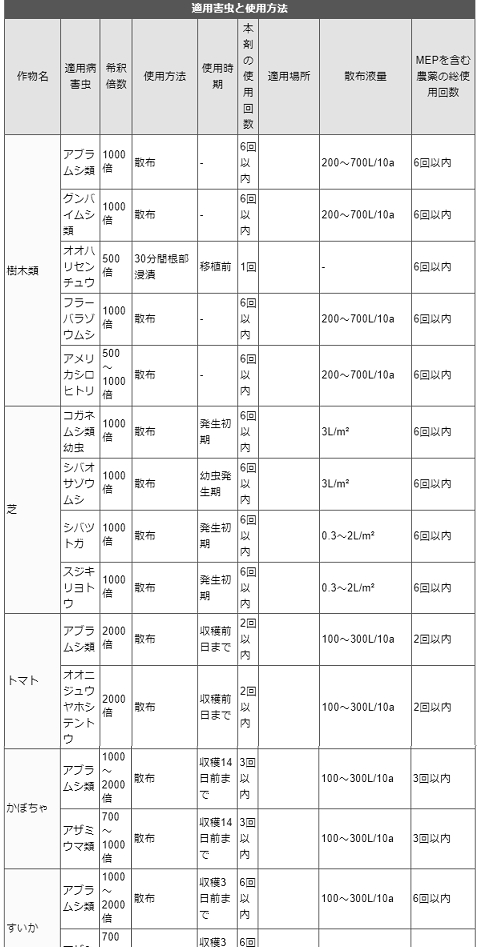

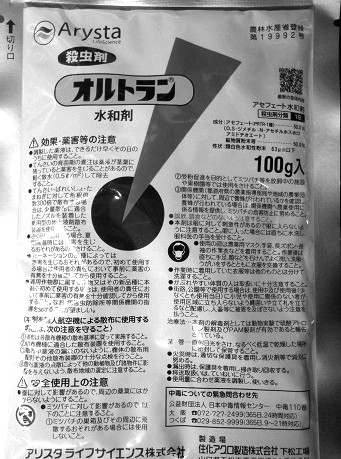

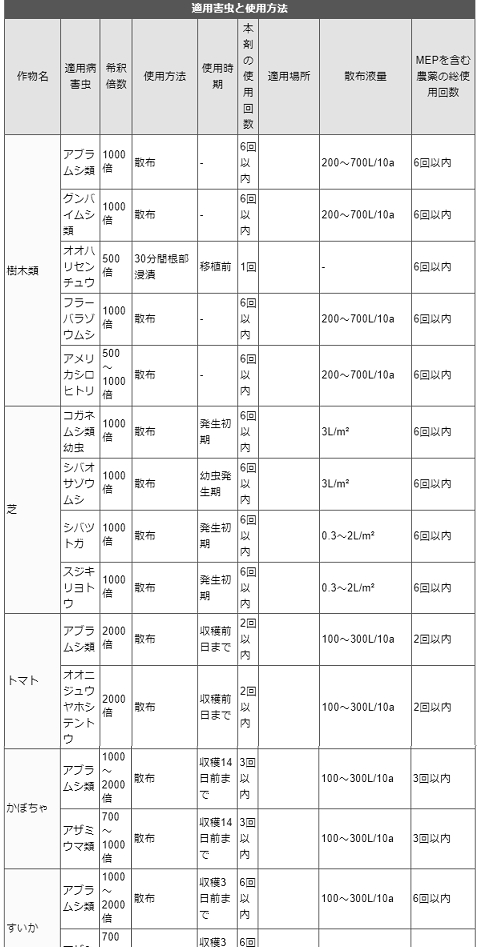

左の表はどの害虫に効くかなど、その使用方法

です。

薬剤のだいたいはこの表が添付されてます。

◆作物名・・表の中にその薬に効く植物が記載

されています。

この表に記載されていない植物は基本的に使えな

いと思ってください。

農薬は農薬取締法に基づいて厳しい規定がありま

す。記載のない植物に使用すると予期しない薬害

が生じる可能性があるので、必ず確認して使って

ください。特に野菜です。

◆適用害虫・・その農薬が特に効果を発揮する

害虫を示します。必ずしも他の害虫に効かないと

いうことではない。

◆使用時期・・樹木や草花の場合「移植前」と

か「発生初期」とか大雑把に書かれています。

しかし野菜や果樹は食べるわけですから、収穫日

から遡って具体的な日数が記載されてます。

たとえば「収穫14日まで」と記載されている場合

収穫の14日前までに散布を終える必要がある。

これにより残留農薬が減少し安全基準内に収まる

のです。

野菜によって「前日まで」とされるものもあるん

ですが、要は散布後の農薬の分解に掛かる日数で

す。

14日掛る野菜もあれば24時間で分解する野菜もあ

るわけです。

◆本剤の使用回数・・記載されている回数は収

穫までにやれる回数です。

その回数を超えると残留農薬の量が基準を上回る。

特に野菜。健康被害など問題を引き起こす可能性

があるので収穫までの回数は守らないといけない。

樹木や草花のように何年も続けてやるものは系統

の異なる薬剤を交互に使うことで耐性を持つ虫の

対策になります。

◆散布液量・・撒く量です。

たとえば「10~30L/1a」とは1アール(100㎡)

に対し10~30Lが適量であることを意味する。

小さな菜園の場合倍数で割って量を決める。

◆MEPを含む農薬の総使用回数・・

MEPとはフェニトロチオンという有機リン系の

殺虫剤です。

この成分は広範囲の害虫に効くため農業や園芸で

広く活用されています。

これを使う場合は使用回数に制限を設けている。

「本剤の使用回数」で示されている回数を超えて

はいけない。

両方合わせた回数が「総使用回数」です。

たとえば本剤使用回数が3回なら本剤2回、MEP

を1回、合計3回。

これが総使用回数になるのでこの回数を超えては

いけません。

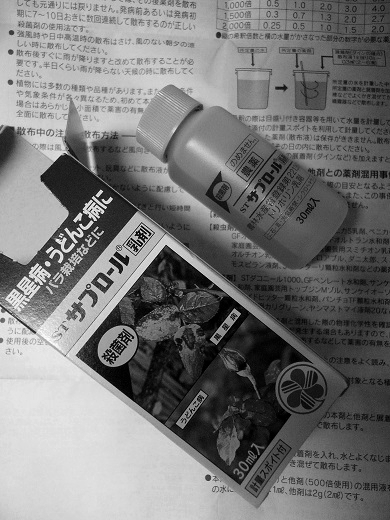

サプロール

この薬は水に溶けやすい乳剤です。

粉末は完全には溶けにくいため浮遊します。なの

で均一に散布しやすいのは乳剤です。

サプロールはうどんこ病、黒星病、さび病に効き

ます。

うどんこ病とは葉にうどん粉をまぶしたような症

状。昼間の乾燥、夜間の多湿が繰り返される時期

に出やすい。

人為的には夕方や夜間の水やりを日課にして繰り

返していると発生することがある。

あるいはチッ素過多によっても出てくるという。

春から初夏(4~7月)、秋(9~12月)にかけて

発症しやすい。

特に気温15℃以上で湿度が高い環境。

25℃以上になると発生しなくなるが、再び気温が

下がると再発することがある。

肥料のやり過ぎに注意して、朝の水やり、それと

剪定で風通しをよくして湿気がこもらないようす

ることです。

黒星病は黒い斑点が葉や実に現れる病気。さび病

も似たような症状で錆びのような色をしているか

らさび病と呼ばれる。

これらは雨期の長雨(5~7月、9~11月)で出るこ

とが多く、

20℃ほどの温度が続くと特に発症しやすくなる。

これらも糸状菌といったカビです。

葉にそれらが発生するとどんどん広がり、葉緑体

が壊され光合成が出来なくなる。

放置すればそのうち枝が枯れ出します。

サプロールは予防を兼ねた治療薬。

特に黒星病に効くのでその症状が出やすい薔薇や

菜園で重宝します。

消毒の時期

発病を目視で確認した時には、すでに何日も前に

菌が入り込んでいたわけです。

うどんこ病の場合感染してから発病までの潜伏期

間は5~10日程度、

黒星病は1~2週間だといわれています。

なので感染するであろう雨期のひと月前には予防

散布を行うことが効果的です。

冬の消毒も非常に有効ですからその時期と組み合

わせることでより効果的に病害虫を防ぐことがで

きます。

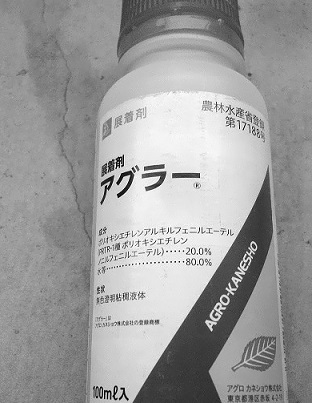

展着剤

水に薄めて使う希釈タイプの薬剤には展着剤を入

れます。

葉は水を弾きます。

十分に葉に付着しません。雨でも流されてしまう。

展着剤を入れると葉に付着しやすく、持続効果を

高めます。

それに水和剤は水に溶けにくい。

よく混ぜたとしても時間が経つと容器の底に沈殿

します。

その沈殿を防いでくれる。

これ自体は殺菌作用を持ちませんが、農薬の効果

を上げるにはこれが要る。

展着剤は5000倍~10000倍。

10Ⅼならスポイトでほんのちょっと、1~2ml。

希釈倍数が二倍と幅広いのは、植物によって濃淡

を付けろということ。

水を弾きやすい葉にはやや濃い目に、弾きにくい

葉は薄く、という具合。

水和剤と展着剤はセットで使うものだと覚えてく

ださい。

薬剤散布には噴霧器。

ジョーロでは葉裏まで丁寧に吹きかけることが出

来ません。

地べたの芝生にやる場合はジョーロ、草花や庭木

には噴霧器を使います。

この噴霧器は前に紹介した電池式ではなく、ハン

ドルを何度も押して圧を掛ける手動式。

菌糸の話

糸状菌やカビと聞けば害悪なイメージを持つかも

しれませんが、土壌中の菌糸は有益な働きをする

放線菌や先に紹介した菌根菌など良性な土壌菌が

大部分を占めます。

悪さをする菌は少ないとは言いませんが、菌糸全

体から見ればほんの一部に過ぎません。

放線菌は枯葉などの繊維質を分解する能力に長け

ていて、つまりこの菌が腐葉土を作ります。

その他味噌や醤油を作る麹菌も菌糸の仲間ですか

らね、カビとは言え人や環境に役立つカビはたく

さんいるのです。

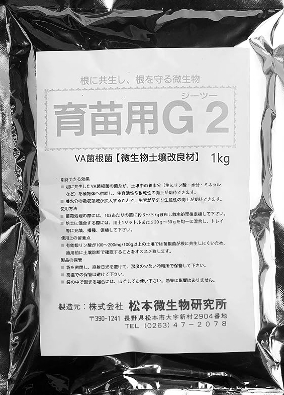

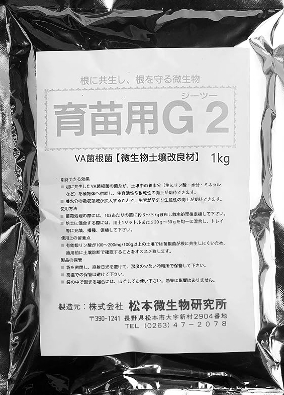

肥料の項で少し触れたんですが、菌根菌について

もう少し説明します。

菌根菌にはキノコを形成する菌としない菌があっ

て、キノコを出さない菌根菌をアーバスキュラー

菌根菌と呼びます。

このアーバスキュラー菌根菌が根に住みついて栄

養分や水分の供給を助けます。

つまり根の中に入り込むわけです。

土壌の健康を保つ役割もするし病原菌や害虫から

の攻撃に対する抵抗力を強めたりもする。

※キノコを形成する菌根菌はマツタケやトリュフ、

ホンシメジなど。

ちなみにシイタケは菌根菌ではなく木材腐朽菌。

キノコが成る菌根菌は生きている特定の樹種と共

生するため、シイタケのような人工栽培は難しい

という。

では菌根菌が植物を助けるメリットは何なのか、

植物は光合成で得た炭水化物を菌根菌に供給する

ことで互いの利益関係が成立するわけです。

キノコを出す菌根菌も含め、植物にとっては土の

中で共働きをして生きていく重要なパートナーと

いえます。

根と共に成長を続けて土の中でネットワークを作

る。

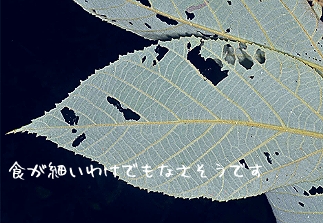

植物は害虫から攻撃を受けたとき、それを感じる。

ボーっとしてるわけではありませんよ、かじられ

ているのを感じてるんです。

その時、それ以上食べられないよう葉から毒性の

成分を作り出しそれ以上の被害を食い止めようと

する。無抵抗ではない。

たまにちょっとかじられているだけの葉っぱを見

かけますよね。

なぜ途中で食べるのをやめたのか、毒素を出して

虫を追っ払ったということも考えられます。

その毒が効く虫にとっては不味くて食べられたも

のじゃないと退散したのかもしれない。

植物はストレスを感じたり攻撃を受けたりすると

近くの植物にも知らせることがあるようです。

これがどうして起こるのかはっきりと分からない

そうですが、体の中でなにかを分泌して気孔から

空気中に放出しているとか、または根から伝達し

ているとか、そんな話もあって、

もし根からということなら菌根菌によるネットワ

ークもなにか一役買っているのかもしれません。

菌根菌は土壌には必ずいる菌です。植物の8割に

共生しているとされ、リン酸の吸収を助けても貰

っているので植物の8割が菌根菌に頼って生きて

いるといってもいいでしょう。

まぁ人の腸内にいる乳酸菌のようなものです。

で、ここからが重要なんですが、以前に化成肥料

を過剰にやり過ぎると菌根菌の活動が鈍ると話し

ました。

なぜ化成肥料なのかというと、化学肥料は有機肥

のような穏やかに効くものではなく、即効性があ

り適量を超えやすい。

リン酸含量があまりに高いと菌根菌の役目がなく

なってしまうのです。

人間界でいえば一人で十分こなせていた仕事に対

し、そこへ無意味に人員を増やしてその人の仕事

を減らすようなものです。

菌根菌が活動をやめると水分の供給、土壌の健康、

害虫からの抵抗力も鈍ってしまう。

なので過剰な施肥は禁物だというわけです。

しかもアーバスキュラー菌根菌は農薬にも弱い。

悪性菌糸を退治する農薬は菌根菌も減少させる。

同じ仲間ですからね、なので病気の予防や治す

以外はやたらと使うのはやめましょう。

通常の使用量であれば一時的に減少しても短期間

で回復するようですから、菌根菌を死滅させるほ

ど短期に必要以上に繰り返してはいけません。

特に農家の野菜作りでは重要な菌とされています。

農薬を使ったあと、その後成長が悪い場合原因を

特定しやすい。

その場合人為的に菌根菌の改良材を散布したり、

新しく植え付ける苗の根に直接付けてやるんだそ

うな。

菌根菌改良材はたくさんあります。

リン酸を多く施した土では効かない等いくつか注

意点がありますから、使う場合は施用方法をよく

読んで選んでください。