私らの近辺で土に恵まれている場所といえば、や

はり稲沢に近い41号からの西方面です。

植木産地がそれを物語っている。土の栄養価が高

いため産地として成り立っているわけです。

上はその辺りで採れる良質な黒土。庭の一角に畑

が欲しいということで黒土ベースで改良します。

土が原因で植物が弱るなんてことはまずないです。

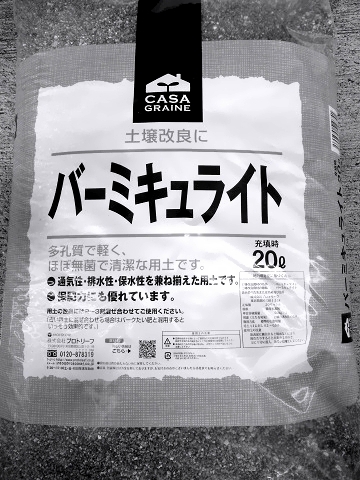

これは先ほど話した種まきにも使える

バーミキュライト。

古い土に混ぜて改良材にも使えます。

これも多孔質なので通気、排水、保水、保肥性に

優れ、7対3程度の割合で鋤き込むと土を改善し

てくれます。

中性なのでバランスの取れた改良材です。

高温で焼いているので無菌。そのためさし芽や種

まきで使われることが多い。

花屋に行ってポット苗の土を見ると、茶色の中で

きらきらしている粒があります。

バーミキュライトが混ざっています。

ポットから出す時ぼろぼろと崩れるのがあるので

やさしく植え付けてください。

耐火、断熱性があるため石膏ボードやカイロにも

利用されるみたいです。

これくらいにしときましょうかね。

一度にたくさん紹介しても花をいじらないことに

は始まりません。

植物を知るにはまずは土。個人的にはこれが近道

だと思います。

土を知ると嫌でも水やりや肥料の適切なやり方を

覚えられます。

堆肥は自分でも作ることが出来ます。

コンポスト。

聞いたことはありませんか?

段ボールにピートモスやバーク、米ぬかなど入れ

て、食べ残しの野菜くずやら混ぜて作るあれです。

匂いや虫よけ対策が面倒で、これさえなければみ

んな作ってるんじゃないかと思うくらいです。

生ゴミが堆肥に変わるのですから両得なわけです。

CO2削減が当たり前な時代になっているので、

そのうち匂いが出ないコンポスト用の溶剤をどこ

かの企業が発明するかもしれません。

そうなればコンポストを持つ家庭が爆発的に増え

るでしょうね。

ちなみにうちでは工事が済んだあと、材料が余っ

ていればご希望の方にコンポストやコンテナなど

作って差し上げています。

ゴミにするのももったいないですから欲しいとい

う方は遠慮なくお申し付けください。

堆肥は植えたときの一回こっきりでは駄目ですよ。

継続することです。

土の上からでもいいので足してあげてください。

土はいじっていると次第に堅くなります。堅くな

れば耕します。

耕せばせっかく出来た団粒化も壊れてしまう。

空気層がなくなると呼吸できない土へと戻ります。

なので耕すときは堆肥も一緒に混ぜてあげること

です。

山の植物は自分が落とした葉で養分にすることが

出来るんですが、庭の落ち葉は大抵掃除して片付

けてしまいますよね。

中には痩せた土でもへっちゃらな奴もいます。が、

その他大勢のことを考えてやらないといけません。

微生物が住みやすい土にしておけば土壌菌の働き

によって病気への抵抗力が付きます。

団粒化が進めばどんどん良質な土へと変わる。

だんだんと植物たちの活気がなくなった、という

のは水やりや肥料のせいだけではないかもしれま

せん。

うちが工事で残しておいた堆肥も頃合いを見て使

い切ってください。

調子のいい草花を見るためには良質な土壌菌が増

えるよう土に力を付けてやることですよ。

冬の初めに公園なんかに行くと落ち葉でびっしり。

その上を歩くのが気持ちいいはずです。

これが雑木林になるとさらに弾力があって、絨毯

どころか布団の上を歩いているかのよう。

その足元には微生物や小動物がせっせと食べては

排出している世界があるわけです。

まだ土に変わる前の有機物が分解されている最中

なのです。

1センチの土が出来るまでには百年掛ると言われ

ています。10センチだと千年、50センチだと五千

年という途方もない歳月です。

土の原料となるのが落ち葉や朽ちていった木々、

小動物や微生物の糞や死骸など。つまりはこれが

堆肥です。天然の有機堆肥。

雑木林の場合1グラムの中に生息する微生物の数

は1億とも五億とも言われています。

地表から30センチあたりの間で活発に動いている

ようで、堆肥が効いた土になるほど植物に養分が

行きわたっていることになります。

つまり山や原野では必要な養分がサイクルされて

いて、その環境で適応できる植物だけが生き残る

ことが出来る。

一方庭の植物には人の手でまず養分を作ってやら

ないといけません。

空き地やグランドは微生物の数が極端に少ない。

雑木林に比べると三分の一程度。

微生物は別に植物のために養分の多い土に変えて

いるわけではないですからね。

自分のためにチッ素やその他の栄養素を摂るので

あって、食料が少なく住みにくい場所には住民が

増えません。

微生物や小動物らが少ないと植物にまで栄養が行

きわたらないのです。

なので庭づくりに大切なのは土作りです。

人の手によって適した土壌を作ることが出来るの

が庭であり鉢であって、

性格の違ういろんな草花を楽しめるのです。

土質はその土地ごとに違います。ま、これは当た

り前なんですけど。

左は砂質の少ない粘土。つまり埴土です。

それもガチガチで、雨が降れば靴底にベタベタく

っつく厄介な土です。

排水性は皆無といっていいくらいですが、しかし

肥料を保持する保肥力はかなり高い。

なので薔薇なんかやってる人はこの土を薔薇用に

改良して使うことがあります。

粘土は皆嫌うんですが、水はけとネバネバと堅い

以外はいい土なわけです。

といってもこれを耕すには相当な費用と年数がい

るので、手っ取り早いのは処分して客土するのが

一番いい。

真ん中は砂質が5割くらい混じった土なので排水は

まぁまぁ、元地としては問題ありません。

平均的な土地です。埴壌土から壌土となりますか

ね。まぁ多様な雑草が蔓延っている土は使える土

というわけです。

右は礫です。石ばかりの土地。表層だけじゃなく

深い所まで全部石。

ここらでは犬山の山の方や岐阜の可児辺りに多い。

水はけは抜群ですが、ただそれだけです。

土をそっくり替えないと植物は育ちません。

あと、写真はないんですが砂土の土地があります。

河川近くの低地や海辺に近い土地です。

こんな土は逆に粘土質の土で改良してあげないと

排水性が良過ぎて植物が育ちにくい。

つまり客土はどれも必要なんですが、元地として

問題ないのは真ん中の土地。

左の粘土の場合水はけが悪いため、客土で築山を

作るか、暗渠を設けます。

右の礫は植物の根に影響が出ないところまで入れ

替えます。

一番高く付くのがこの礫の土地でしょう。

堆肥

堆肥についてもう少し説明しておきます。

堆肥は保水、通気、排水、保肥性すべてに影響し

ます。

水やりのページで話しかけた団粒構造はこの堆肥

が大きく関わっています。

土を作るのは微生物や小動物。堆肥はそのエサ。

ガシガシ食べることで様々な土壌菌が増え、土を

改良するのはもちろん、根の成長を助ける菌根菌

の活動を活発にさせるのです。

植物にはふかふかな土が理想です。

堆肥を土に混ぜあと、数か月後シャベルを入れた

時、感触がまるで違うのが分かります。

すっと入る。さくさく。

粘土と砂の違いは、

粘土は粒子が小さいため養分を蓄えることが出来

る。肥料の持ちが良く、水持ちもいい。

その代わり水はけが悪い。

密度が高い土は酸素欠乏を引き起こす。

対して砂。砂は粒が大きいので酸素を根に取り込

みやすく、水や養分の吸収がしやすい。

ただし蓄えることが出来ない。

与えた水も肥料も流出しやすいのです。粒が大き

いため吸着しにくい。

しかし水はけはいいのです。粘土とは逆。

この二つが混ざり合えば水持ちも肥持ちもよく、

なお水はけも解決できます。

しかし混ぜただけではカチカチな土に変わるだけ。

で、堆肥です。

粘土と砂、この二つを取り持つのが有機物という

わけです。

分解されにくい有機物は腐植土を作る。

腐植土は粘土と砂をくっつける接着剤の役目をし

て団粒を作る。

団粒が増えれば土の中に隙間を作り空気が入る層

が増える。

たとえばコップにビー玉をいっぱい入れると隙間

がたくさん出来ますよね。

しかもこの団粒の中へ入った養分は雨で流される

ことが少なく微生物たちの住み家となります。

こんな土になれば水持ちがよく、与えた肥料も蓄

えることが出来、さらに通気も排水も同時によく

機能する。

夏の水やりも少しは楽になり、水の量をやり過ぎ

たとしても根が酸欠することはほとんどない。

庭木の落ち葉ももちろん堆肥となります。

落ち葉を食べる虫や菌糸たちによって分解される。

かなり時間が掛りますが、ご覧のように土が団粒

化します。

落ち葉も四季の景色の一つです。

栄養分の多い土に変えてくれる、冬の寒さ対策に

もなるため残しておいていいものです。

落ち葉は必要のなくなったゴミではないのです。

土のことを知りたい場合は農業の本を読んでみて

ください。

ガーデニングの本では詳しい説明まではしていま

せん。

専門書になれば専門家でしか理解できない文字が

羅列されてます。初心者にはほとんど意味が分か

らない。

農業系の本は深い話も体験談を交えて語っていま

す。これまでの謎がある程度解けるのです。

土を知るにはこんな本が参考になるので機会があ

れば読んでみてください。

土には土質というものがあるのはご存じだと思い

ます。

専門家は土性と呼ぶらしいんですが、大きく分け

ると砂、壌土、粘土(埴土)、この三つ。

六つに分けると

砂土→砂壌土→壌土→埴壌土→埴土→重埴土。

さらさらなのが砂土、粘っこいのが埴土(粘土)。

その中間にあたるのが壌土。

これは庭木をさわる人なら誰でも知ってるんです

が、一般の人は粘土と砂はすぐに分かっても壌土

や埴壌土とはなんぞや、確か習った記憶はあるな

ぁ、くらいの方が多いんじゃないでしょうか。

砂と粘土の割合です。大きさも違う。

粒が2ミリ程度から0.00何ミリなんて話で、まぁ

こういった数値を出すと退屈な話となるのでなる

べくスラスラ読めるようにします。

土の話というのは地味ですからね、土に興味ない

方にとっては面白くもない話なんですが、庭いじ

りには知っておいた方が良いので一応読んでみて

ください。

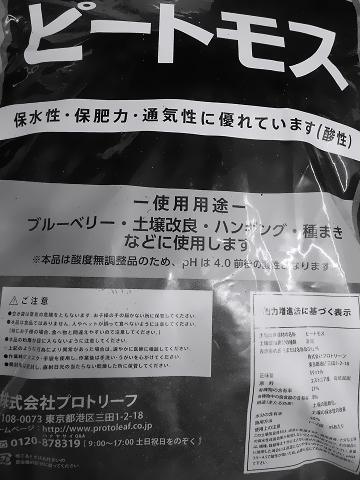

ピートモス

酸性の土。

ピートモスは水を弾くのでバークのようにそのまま

混ぜるだけではいけません。

まずはバケツに入れて水と攪拌する。

子供の泥んこ遊びのようにぐちゃぐちゃとしっかり

と混ぜこねる。そうすると水に馴染みます。

それを植え付ける場所に入れさらに土と元肥を混ぜ

て出来上がり。

根が張るであろう広さにタップリと鋤き込みます。

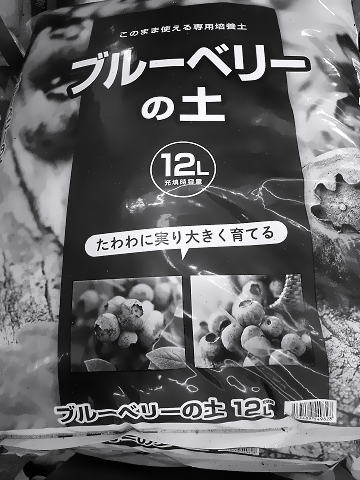

ブルーベリー専用の土。

ブルーベリーは酸性土壌を好みます。なのでこれ

は酸性の土。

実付きをよくするにはこれか下のピートモスを使

います。

PH

酸性土壌を好む植物、弱酸性を好む植物、中性で

も平気な植物といろいろあるわけです。

ラベンダーなんかは比較的土を選ばないから楽な

植物です。

7が中性、それ以下が弱酸性から酸性、7以上が

アルカリ度が強いと。これは皆さんご存じです。

因みにうちで作る土はおおよそ6~6.5付近の弱酸

性で作るようしています。

多くの植物はこの土で育ちます。

ブルーベリーのような酸性を好むものはピートモ

スを混ぜ込み別に作ります。

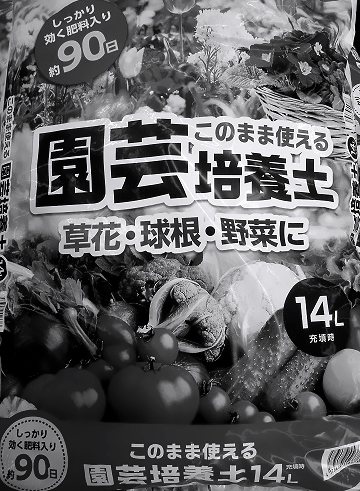

これは培養土。

堆肥と肥料とを混ぜてもうすでに作られている土

です。通気性や保水性に優れています。

すぐに使えます。作る手間が要らない。

ただし土が軽い。そのため植える植物を選びます。

庭木にはもちろん使えません。ふかふか過ぎて倒

れます。

おもにはコンテナや鉢で使うものです。

新たに土を作るとなれば時間が掛るので、手軽に

使うには便利な用土といえます。

これが土壌酸度計。

使い方はまず土を濡らします。

水が引くまで待つ(10分程度)→金属が隠れるま

で差し込む→針が値を指す、という簡単なもの。

他にもいろんなものがあります。

やり方によってはきちんと正確には出ませんから

大体の目安だと思うこと。

土が湿っていないとかなり曖昧です。

肥料分の多い堆肥入りの土だとそれにも反応する。

まぁしょっちゅう使うものではないんですけどね、

しかし植物の調子が悪い時は土のPHが原因とい

うこともあるので持ってていいものです。

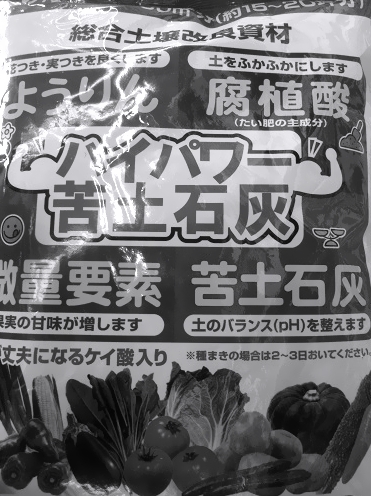

苦土石灰

街の土は雨水などの影響で基本的には酸性土です。

雨の多い国ですからね、アルカリ成分が流されて

しまう。

酸性が苦手な草花は知らない間に調子を落とすこ

とがあります。

そもそも土が酸性土壌と分かっているなら少し上

げてやらないといけません。

そこでこの苦土石灰。

消石灰はアルカリ度がかなり強いので普通庭では

使いません。

苦土とはマグネシウム。

肥料のページでも話したんですが、中量要素の一

つでおもに光合成を助ける働きをします。

苦土石灰を入れる時は酸度計が要ります。

現在の酸度が分からないと入れようがありません

から。

さし芽や種から育てたい時用。

種まきや挿し芽にはバーミキュライトなんですが、

これも同じようなものです。

庭の草花から茎の一部を切り取って、さし芽から

発根させたい時はこんなような専用の土を。

庭の土では雑菌が入っているので難しいですよ。

さし芽は挿す前にいったん水に浸けるんですが、

その水に活力剤を入れると体力が増します。つま

り成功する率が高い。

初心者の施主にはNHKの趣味の園芸を見ること

を勧めています。

毎度同じようなことを繰り返しているように見え

るんですが、植物によって微妙に変わります。

その繰り返しを見続けることで植物を自然に理解

出来るようになります。

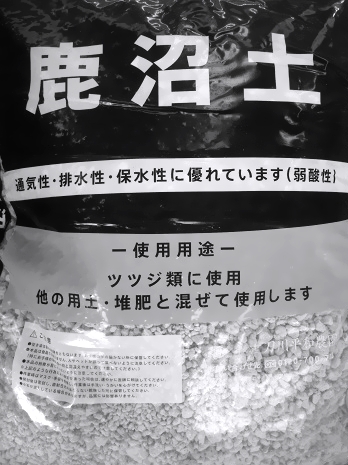

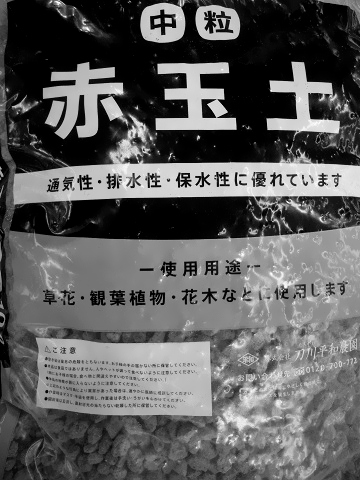

登場回数の多いのがこの鹿沼土と赤玉土。

関東ローム層にある土です。赤玉土は赤土を乾燥

させた土で、赤土の下層に火山灰主体の鹿沼土が

広がっています。

鉢用だと思ってください。

二つとも多孔質な土です。水持ちがよく保肥性に

優れている。

一粒ごとにしみ込みゆっくり乾燥する。

ごろごろとした土なので水はけも通気もいい、

根も潜りやすい。形だけはほぼ団粒構造。

ほぼ、というのはつまり無機用土なので団粒構造

のように微生物がひしめき合ってる土じゃないと

いうこと。

一般的に鹿沼土は酸性寄りの土、赤玉は弱酸性。

二つの違いはこの点です。

つまり酸性土を好む植物には鹿沼を多めに、弱酸

性を好む植物には赤玉を多めに配合するわけです。

番組の中で「鹿沼土を多めに入れます」なんて話

が出たら

「この植物は酸性土が好きなんだな」という理解

でいいのです。

※写真の鹿沼土は弱酸性とわざわざカッコしてる

のを見ると弱酸性用に改良した鹿沼なんでしょう

ツツジと書いてるところからおそらくは酸性から

弱酸性で使えます

軽いため鉢植えには持って来いの土です。

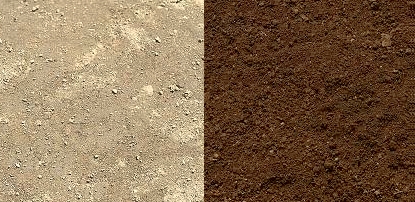

左が山砂、右が黒土(畑土)。土は濃い色ほど微生

物が多く、養分を蓄えている。

菜園には黒土。

もちろんこのままじゃ使えません。粘りがあるの

で堆肥等ブレンドして作ります。

植物の育ちに必要なものは光と水と肥料。それら

は良い土壌があってこそ。

どれが欠けても正常に育ちません。

一般の住宅は建築の過程で土ががちんがちんに締

め固められています。

植物を配置する場所は土を作らないといけません。

山砂だけをぺらっと撒いてハイどうぞ、とはいか

ないのです。

これから菜園をやろうとする施主が困るでしょう。

昔は近場で採掘される山砂の質が良く、庭木用と

して十分使えていました。

土と変わらない砂でしたから庭木用として問題な

かったわけです。

しかしここ十年以上、良質な山砂があまり出てき

ません。

広場に使う分には構わないけれど、植栽用として

使うにはひと手間掛けないといけないのです。

きちんと最初にやるべきことをやっておけば、あ

とで特定の植物を植えるための土壌作りを容易に

改良することが出来る。

先のことを考え、扱いやすい土にしておかないと

あとで大変手間の掛かる庭となってしまうのです。

使えない土を処分し、客土として庭土を投入し土

を作る。

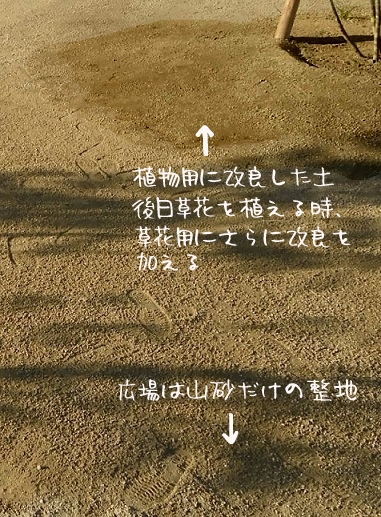

植物を植えない広場は山砂、庭木には庭木用の土

に、草花には草花用の土に改良していきます。

その土壌が出来上がりその上で植物が育ちやすい

土になるよう堆肥を混ぜ込む。

微生物が堆肥を食べつくす期間は大よそ三か月~

半年ほど。

じわりじわりと分解されます。

これが整地の完成形。

よく歩くところはこれからガチガチに堅くなり、

植物回りは堆肥のおかげでさくさく掘れます。

堆肥を定期的に入れてやると、いつでも扱いやす

い土のままガーデニングが楽しめる。

植物の成長を思えば肥料より先に堆肥が大切なの

です。

肥料障害・・肥料過多は鉄分等微量要素の吸収の

邪魔をする。

濃度障害・・肥料が土壌中で過剰に蓄積すると塩

分濃度が高くなることで根が水分を

吸収しにくくなる。

水をやっていたとしても根が吸って

くれないのです。

さらに根が吸う分の水が長く土中に

残されると根が酸欠状態に陥り根腐

れが進行したり、病菌が繁殖しやす

い環境を作ってしまう。

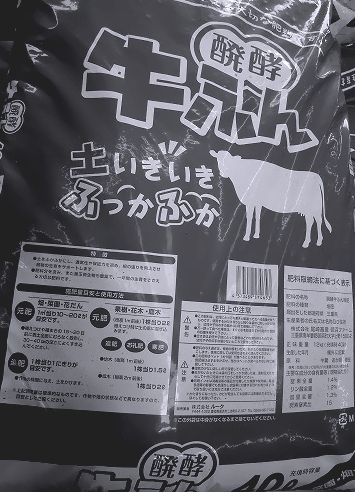

ただ、安全な動物堆肥といえば牛ふんです。

肥料のページで話したように、庭木の元肥や植物

全般の寒肥には油粕等の有機肥に混ぜて使います。

動物性堆肥で注意するのは鶏ふんです。

農家でも敬遠することがありますからね。昔から

ガーデニングには鶏糞は向かない、という話をよ

く聞いてきました。

リン酸分が多いとかチッ素分が多いとか、土中に

残り続けて濃度障害や肥料障害を招く土になるん

だそうな。

牛ふんが安全に使えます。

その他気を付けるのは未熟な堆肥を使わないこと。

微生物にとってはご馳走ですが、それによって微

生物が急激に大増殖すればチッ素分が大量に奪わ

れてしまう。

発酵や完熟とは別に「乾燥」というものが稀に売

っていて、あれも未熟堆肥。

分解されている過程で植物に有害なガスも発生す

るので未熟堆肥を買ってしまった場合、それが完

全に分解されるまで植物を植え付けない。

待つことです。

凍えるような寒い時期、未熟堆肥を土に鋤き込む

と分かります。

地面から湯気が出ます。発酵へと進む過程で土の

温度が上昇しているのです。

これを発酵熱といって未熟な堆肥になるほど温度

が高く、60度にも達するらしい。

なので植え付けるにはまだ早いのです。

肥料食いの野菜や花には肥料分の多い動物性堆肥

を使ってもいいんですが、

観賞用の草花のほとんどは野菜ほど肥料を必要と

しません。

なので植物性の腐葉土かバークを勧めます。

肥料の計算がしやすい。

堆肥は量を使いますからね、動物性堆肥と肥料を

併用すると過剰に効き過ぎてしまう。

動物性堆肥が悪いということではなく、入れる量

が適正なら問題ありません。

しかし豊富な経験がないと失敗します。

ビギナーは簡単な方法から始めましょう。

うちも無理せず、というか無茶なことは避けてい

ます。

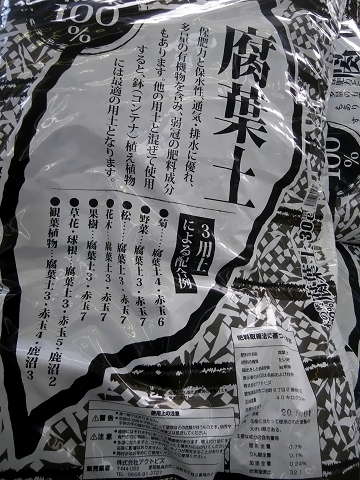

動物性堆肥と植物性堆肥

堆肥は動物性堆肥と植物性堆肥に分かれます。

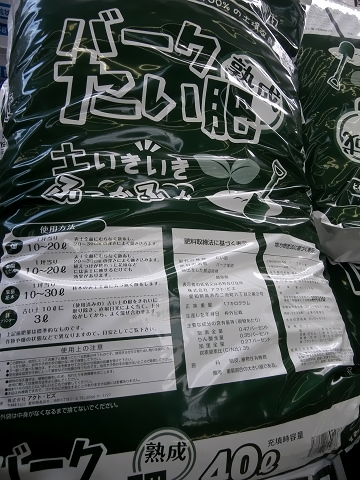

左と下は植物性堆肥の代表格、バークと腐葉土。

バークは木の皮などを腐食させたもので、腐葉土

はご存じ落ち葉から作ります。

バークや腐葉土を肥料そのものだと勘違いされて

いる方もいますが、植物性堆肥の肥料分は微々た

るものです。

短期での効き目はほとんどないので肥料は別に与

えます。